| 滝おやじの地形見物記・千葉県篇 屏風ヶ浦の地形 あれこれ 撮影・作図・著述 滝おやじ による。 |

|||||

| 目次 | |||||

| コンテンツの量が増えてきたら作成します。(^o^) | |||||

| はじめに | |||||

| 屏風ヶ浦って、海食崖が続く景観はどなたでも知っていますが、それ以外の地形については、ほとんど知られていませんね。 というか、私も、屏風ヶ浦の海岸や崖上の台地に沿って歩いてみて、はじめて、こんな景観や地形があったんだと驚きました。 最近、ジオパークに指定されましたけど、その紹介パンフレットを見ても、地質に偏っていて、地形景観の紹介は乏しい。 というわけで、私が見てこれは面白いという地形を、順不同に紹介します。 文中に2.5万地形図を入れたので、交通はそれを見て行ってください。車で行けば簡単。 |

|||||

| 1.名洗の埋め立て地・・・屏風ヶ浦の海食崖を正面から見る | |||||

天候条件が良ければ、名洗の埋め立て地から屏風ヶ浦をほぼ全部見ることができます。西端の刑部岬は見えないようですが。 とはいえ、デジカメで撮って何枚かくっつけて合成しても、横線一本になってしまって何にも分からない。

それでも、部分拡大すると、崖の様子が結構分かります。 どうせなので、画像は縦を1.5倍にしてみました。かえって、肉眼で見た感じになる。 波が穏やかで、天気が良く、朝日が当たる時間を選んで撮ったときの画像。 3つ凹凸の所がある大谷津団地(銚子市三崎町一丁目)付近です。

実際に眺めてみると、ものすごく凹凸がある崖ですね。 地層もよく見える。下の灰色の西に傾斜した地層は、犬吠層群の名洗層と春日層。その上に平坦な不整合面(波食面)があって、その上は茶色く見える香取層や段丘面構成層・関東ローム層。 |

|||||

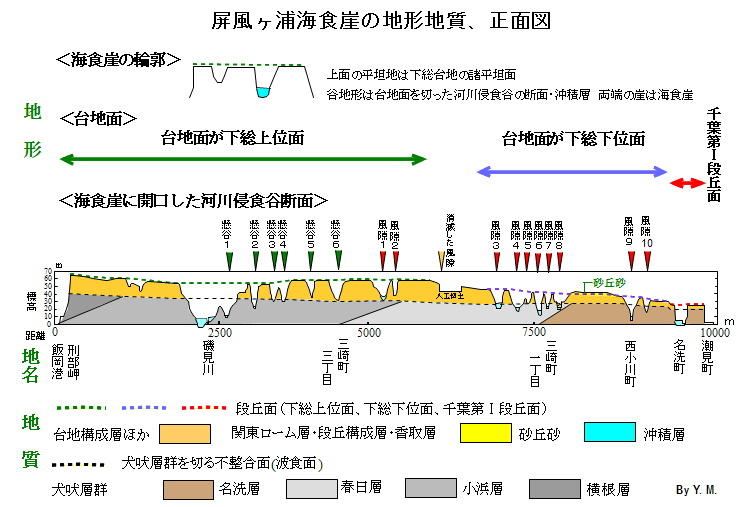

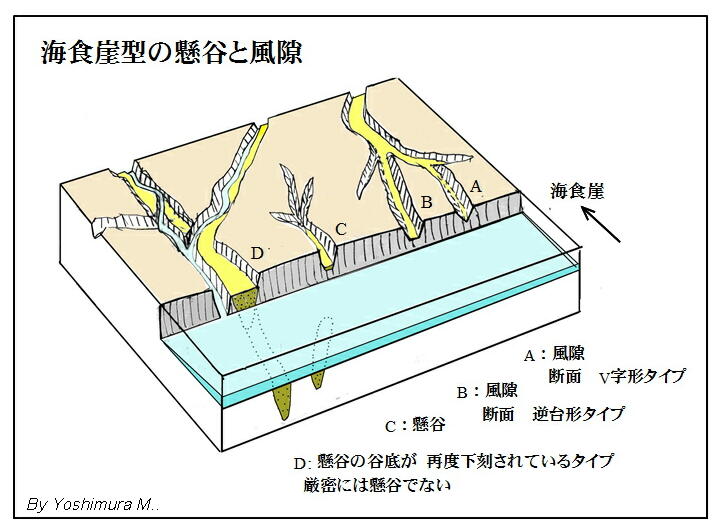

この凹凸ですが、人工の切り込みもありますが、大部分は、台地面を掘り込んでいた谷の断面が海食崖の断面に凹所になって見えるものです。 そして、その凹みは、地形の名称でいうと、海食崖と谷の位置関係から、海食崖型の懸谷と風隙に分けられます。 模式図を、右図に示しました。 屏風ヶ浦の南部は、磯見川のように、下流側から海食崖に削られた結果できた懸谷凹地が多く、北部は、利根川側に流下する谷の上流部を海食崖が削り取った結果の風隙凹地が数カ所あります。 |

|||||

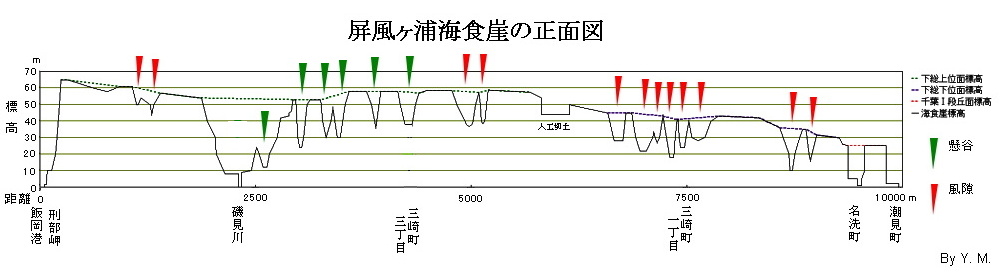

屏風ヶ浦の海岸線沿いに海食崖の輪郭を描いた図が見当たらないので、描いてみました。 2.5万地形図を元に、旭市と銚子市の2500分の1地形図を参照して作成。なので、標高は2m刻みで、海岸線に沿って投影した正面図ということになります。勿論高さが誇張された図になっています.

実線は、海食崖を刻む谷の断面でもあります。 海岸線の消波堤から見上げると、崖の下半部しか見えず、切り立った連続した崖という印象ですが、作成した投影正面図では、崖の上半部は谷がたくさん入っていて、連続した崖にはなっていません。この図に地質を入れるといろんな事が分かる面白い図になりそうです 上に記したように、崖上部の谷は、西部は懸谷、東部は風隙という地域性がありますね。 |

|||||

断面図第1弾と実際に海側から撮影した画像を比べてみると、海食崖の下部にも、海面にまで達する切れ込みがあり、海食崖が不連続になっている所が数カ所あります。 西部の不連続箇所は、海食崖懸谷の末端から海に落ちる小さな水流の滝が後退して、海食崖を少々削り込んだ奥行きの浅い峡谷になっている地形です。 東部の不連続箇所は、海食崖の風隙凹所地点から、直下の海岸に降りる道を作るために作られたV字谷型の人工掘り込み地形です。 以上の切り込みを書き足し、海食崖の凹所となっている地形を、書き上げたのが、今度の図(第2弾)です。各々の懸谷と風隙には識別のために番号を振りました。

この2箇所は、凹地の谷底面ができた当初の地形断面を、図に沖積谷底として示しました。 そのころは、海面との比高が小さいが、磯見川の凹所は懸谷、名洗の凹所は風隙と行っても良い地形だったのですが、その後の河川による地形の変化が絡んで地形が変わり、懸谷や風隙とは言えない地形となってしまった所です・・・これも後述。 |

|||||

地質を入れた図を作ってみました。 現状では、屏風ヶ浦海食崖を正面から見た図では、最も正確な図・・・と思う。(^_^)v ・・・・という舌の根も乾かぬうちに、是を言うのは恥ずかしいのだが、実は、つい最近、ふと気がついたのですが、下の図の「横根層」のところを、「倉橋層」と間違えて書いてました。お詫びして訂正します。犬吠層群の酒井先生、誠に相済みませんでした。m(_ _)m 20130819記

・犬吠層群については、酒井豊三郎(1990)千葉県銚子地域の上部新生界―岩相・古磁気・放散虫化石層序― 宇都宮大学教育学部紀要 No.23 Sec2 p1-34を参照しました。 ・侵食谷の沖積層については、磯見川や名洗の谷の埋没谷の形は?です。 ・海食崖上端の台地面上に砂丘が這い上がっていることが多いのですが、鹿島浦海岸沿いの海食崖とは違って、屏風ヶ浦では目立たないようです。三崎町一丁目付近から西小川町の風隙と台地面上に小規模な砂丘が見られる程度のようですね。 ・風隙については、人工切り土のため谷形が消滅した風隙の位置を図に追加しました。 |

|||||

| 2.銚子市西小川町・・・・風隙10と重力断層 | |||||

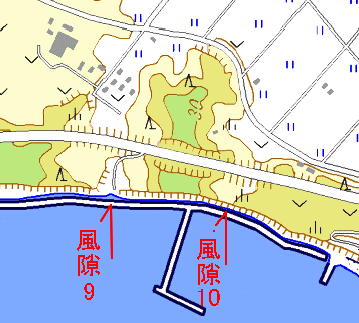

名洗埋め立て地から,最も近くに見える風隙です。 番地は、銚子市西小川町地先。 地図は、国土地理院2.5万地形図「銚子」 海側からも、名洗の埋立地からよく見えるが、地図の中央を東西に走る銚子観光道路の造成で、谷の下流側が盛土されているので、風隙でなく懸谷のように見える。 画像で、風隙の下流側(画像でいうと奥側)に銚子観光道路の盛り土と植栽樹木があり、自然の高まりのように見えるので、風隙でなく懸谷の様に見えてしまう。 |

|||||

陸地側(下流側)から見た景色。風隙の向こうが屏風ヶ浦の海食崖。ドーバーラインから眺める。・・・風隙の上には行く道がなさそう。 |

|||||

海食崖起源の風隙地形といっても、一般には海食崖側の地形や地質に無関係なので、特に興味のある方は少ないと思います。しかし、この風隙は、風隙地形と海食崖側の崩壊とが関係しているかも・・・というのが面白かったので、紹介します。 この画像に見える地層は、名洗層とそれを切った風隙の谷地形斜面を覆う関東ローム層。 ずいぶん高く見える崖だが、侵食谷地形で削られている所なので、名洗層の上位に乗る香取層は存在せず、海食崖の比高もこれで小さい。 さて、風隙の右に、断層線が見えます。この断層は、正断層で、その最上部が侵食谷斜面に堆積した関東ローム層下部を切って変形させているが分かる。 ということで、この断層、構造性の断層でなく、海食崖に伴う重力断層と考えられます。 とすると、対応する正断層があるのではと見ると、画像の左端に2本の正断層が見られます。 図にしてみると、右図のごとし。 右図の説明 左側の正断層は向きが右側の断層と逆で、これで一組。 風隙の下の海食崖崖面が、崖面から円弧状の辷り面で手前側に辷っていると見ることができます。 さらに、この円弧状の辷り面は、ちょうど風隙の谷に対応した位置にあることになります。 つまり、 降雨による地表表層水の谷底部への集中→谷底の下位の名洗層への滲透→加重が他の部分より大きくなる→岩盤破壊→円弧状辷り面の形成 というプロセスが考えられると思います。 今回屏風ヶ浦の犬吠層群の崖を廻ってみて、東部の名洗層の崖には、重力断層が見られるのに、西部のいわゆる飯岡層の崖では、重力断層は見かけませんでした。 ・・・完全に、全部の崖を見た訳でないので、少々自信なし。(^^;) 名洗層は岩質が砂質なのに対し、飯岡層は泥質なのが効いているのではと思います。 |

|||||

| 3.旭市と銚子市の境 磯見川河口付近 | |||||

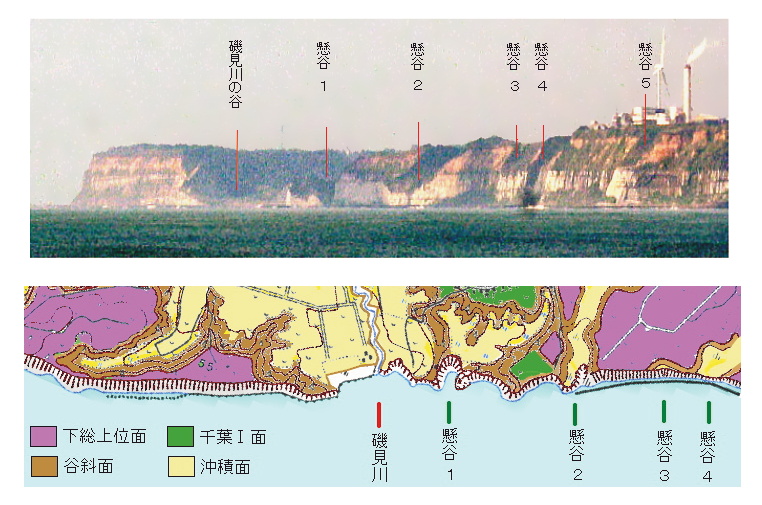

上は、名洗の埋め立て地から撮影した画像。高さを1.5倍に拡大しています。撮影時期は9月。 下は、国土地理院2.5万地形図で、海食崖が切っている段丘面と、段丘面の侵食谷を彩色。 上の画像(海面近くから見あげた側面画像)では、懸谷や風隙地形の位置すらあんまりよく分かりません。 それで、上から見下ろした地形図や空中写真による情報で、懸谷や風隙の判読をして、位置を入れてみました。朱線参照。 ・・・・今回は、地形判読に、2.5万地形図のほかに、2500地形図や空中写真を使いました。 ところで、 下の図に示した上から目線の情報を上の画像に入れて、下から目線で見あげると、また、見えてくるものがありますね。 |

|||||

| ●1.上の画像で、濃い緑の樹林部分と、白色や薄い緑の露岩や灌木部分とがあるが、樹林部分はすべて侵食谷の斜面で、露岩と灌木部分はすべて海食崖面ですね。・・・崖下に崖錐の部分もある。・・・・あたりまえのことだけど、地形と植生が対応する。 ●2.上の画像で、海食崖の中途にある不整合面(色が違う境なのでよく分かります)を境にして、上の香取層以上と下の犬吠層群(小浜層と横根層)では、岩質・固結度が違うのを反映して海食崖の傾斜が全然違う。・・・・あたりまえのことだけど、地形と地質が対応する。・・・もっとも、小浜層と横根層ではあんまり違わないが (^^;) ●3.下の図で、磯見川の谷は、結構大きな谷で、川は谷底を掘り込んで海面に協和的合流をしているのですが、上の画像で、谷底は段丘化していて、その沖積段丘面を切る連続した海食崖が見えます。海食が激しいところでないとなかなか見られない珍しい地形と思います。 |

|||||

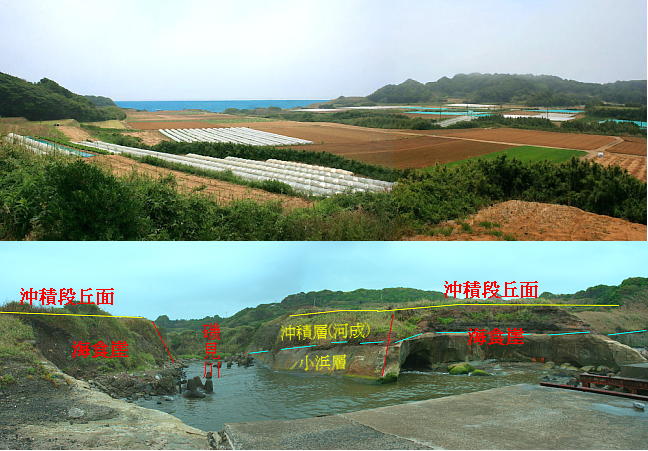

上の●3関連で、磯見川の河口に行きました。 <上の画像> 内陸側から見た磯見川河口。幅の広い谷底平野が海食崖で切られていて、海が見える・・・上記書き込み参照。 この景観、良いですね。 何度も言うけど、ありそうでない景色。 <下の画像> 河口の海食崖を海側から見る。 比高10m弱の低い海食崖が沖積段丘面を切っている。 海食崖表面は、磯見川の沖積層とその基盤の小浜層との間の不整合の露頭としてもすばらしい。 |

|||||

磯見川河口の右岸側。沖積段丘面の海食崖に残る2011.3.11津波の跡。 1年半後でもまだ分かりました。 画像左下が海面。灰色の地層が小浜層。 斜めの不整合面があって、その上は河成の沖積層。 人物腹より上、腐植質。藪部分の上部1mぐらいは砂丘砂がありそう。 人物足下に、津波運搬の貝殻が露頭表面に載っている。 人物の向こうにあるビニールゴミは津波によるもの。 人物頭上の植生の乱れたところが津波遡上部分。 遡上高度が海岸線の地形により局地的に高くなっている所で、標高6mぐらいに達している。 |

|||||

| 4.銚子市小浜町・磯見川河口の東 懸谷1の岬⇒島の地形変化 | |||||

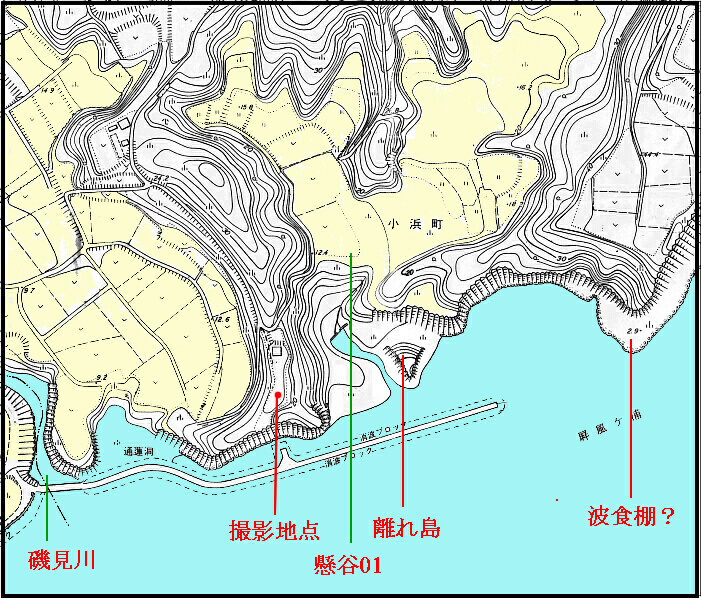

屏風ヶ浦は犬吠層群の岩質が硬くないので、平面形が平滑な海岸線が発達するということになっています。 そのことの唯一の例外が、磯見川河口の東側、懸谷01付近の海岸で、岬と入り江があります。 地層は小浜層中部に当たりますが、何故、ここで海岸線が平滑でないのかはまだ誰も説明していません。 どうも、海岸の岬と入り江部分の地質条件はほぼ同じとして、入江の形成に懸谷地形が絡んでいるためと思います。 図は、銚子市発行2500分の1の地形図で、懸谷01の付近です。 離岸堤の影響で、砂がたまって海食崖の下が一部砂浜になっていますが、以前は崖の下すぐに波が寄せていたと思われるので、海食崖の根元をつなぐと、岬と入り江のある海岸線だったことが分かります。 |

|||||

| 季節は冬です 離岸堤の影響で、砂がたまって海食崖の下が砂浜になっていますが、以前は崖の下すぐに波が寄せていたと思われます。海岸線が凸凹に見えるので、凹凸のない直線的な海食崖が連続する屏風ヶ浦の景色としては異色ですね。 その異色な景色の中で、さらに異色な地形が2つ見えます。 異色の景色1.離れ島 画像中央にある岬は途中で切れていて、離れ島であることが分かります。 地図で見ると、屏風ヶ浦沿岸では、島はこれだけ。 取り付こうと思ったのですが、陸地側からは草ボウボウで道はないようだし、海側からは、この季節、離岸堤に波が寄せてくるので、行けそうもありません。 異色の景色2.波食棚 画像後ろに有る岬の海岸は、海面よりやや高い平坦な地形になっていて、波食棚という地形に見えます。 波食棚なんてよくある地形で珍しいものではないようですが、実は、屏風ヶ浦海岸は海岸地形を断面で分けると、波食棚がないタイプの海岸地形の代表ということになっていて、波食棚がないののが特徴。ここが波食棚だとすると屏風ヶ浦で唯一の波食棚だと思います。 海食崖から落ちた崖錐の削られ残りかもしれないので、波食棚かどうかは?。 ここも取り付きたかったのですが、ご覧のように波にさらわれてしまいそうで、この季節は行けそうもありませんでした。 |

|||||

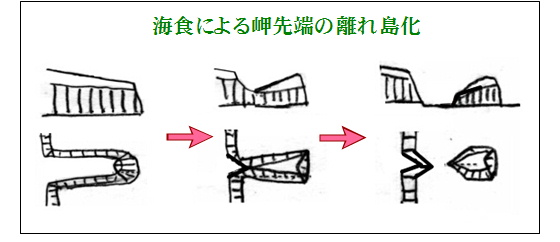

| そう、現状(2012年12月・上の画像)と較べると、1974年では、島と本土の間の海峡(水道?)部分がえらく狭い。地形が大きく変化しているようです。 これはこれはということで、国土地理院の「国土変遷アーカイブ空中写真閲覧システム」で見比べてみました。1964年・1969・1974と並べてみました。 ・・・余談ですが、こんな良い情報が直ぐ見られるなんて、国土地理院に大感謝。 1964年には、確実に島では無く、岬ですね。現在の海峡に当たるところには 、懸谷01の谷底の続きがあって、畑になっています。 どうも1964から1969年の間に、岬に切り込みが出来て、1969年には島が分離寸前の形であったらしいです。そして、1974年には、完全に切れて狭い水道(海峡?)になっているようです。その後、現在にかけて、その水道が広がりつつあるようですね。 約40年前に岬が海食により分離して離れ島が出来、その水道が広がりつつあったという地形だったようです。 勿論、離岸堤の建設によって現在は砂浜化して変化は止まっています。しかし、分離する前の形がほぼ分かり、また、分離後の変化も調べればより詳しく分かりそうだという点で、地形変化を考える上でなかなかそそる例と思います。 <余談だが> これって、結構凄いことで、千葉県の誇るべき自然だとおもう。 |

|||||

分離した離れ島は、側面から見ると、島の海峡側が緩く傾斜し、岬の本土側は急になり、平面形は海峡に向かって細くなるという一般形があります。・・・・私の観察による。(^^;).. この最新離れ島も同様の形をしています。 |

|||||

以下製作中  風隙を尋ねて 通連洞ってなに、かってあった風食砂丘と今の残る風食地形 名洗海岸の海食崖地形 飯岡海岸の海食崖地形 など 風隙を尋ねて 通連洞ってなに、かってあった風食砂丘と今の残る風食地形 名洗海岸の海食崖地形 飯岡海岸の海食崖地形 など |

|||||

| 5. | |||||

| 6. | |||||

| 7. | |||||

| <参考文献> | |||||

| ◇ 杉原重夫(1976)下総台地東部の地形 ポケット版巡検案内第2版 銚子半島と九十九里平野 日本地理学会予稿集10 p281-283 ◇ 犬吠層群については、酒井豊三郎(1990)千葉県銚子地域の上部新生界―岩相・古磁気・放散虫化石層序― 宇都宮大学教育学部紀要 No.23 Sec2 p1-34 |

|||||

| <ご意見・お問い合わせ> | |||||

| 1.メールのあて先: "doutakioyazi" に "@infoseek.jp" と付けて、お願いいたします。 2.掲示板 当HPは、姉妹HP、「滝を観る--千葉県の滝を例に」の妹HPです。 掲示板は、姉HP附属の「滝と地形の掲示板」を御利用ください。 |

|||||

| 告 <旅のおさそい> | |||||

◆地形と岩石を、見に行きたい、現地で実物を見たいとか、別の見方・解釈があるはずですから、討論したいとか・・・そんな物好きな方がおられて、案内してほしいというようなことがありましたら、お声をかけてください。 ◆地形と岩石を、見に行きたい、現地で実物を見たいとか、別の見方・解釈があるはずですから、討論したいとか・・・そんな物好きな方がおられて、案内してほしいというようなことがありましたら、お声をかけてください。メールのあて先は、上にあり。博物館退職して暇ですし。 団体なので、下見をしなきゃあね というような場合はもっと歓迎。・・・下見のときに、もっといろいろ見られますので。 |