| 滝おやじの地形見物記・千葉県外篇 目次へ 阿武隈山地南部 高鈴山・神峯山の地質地形展望 ━日立変成岩の山━ 撮影・作図・著述 滝おやじ による。 081215に、日立方面に行った時の記録を元に作成しました。デジカメの画像はその時に撮影。 |

|||

| 「地質地形展望」の趣旨 「山をどう見ているのですか」とよく聞かれるのですが、私は、多面的にたくさんの手段で見れば、発見があり、新発見の宝庫だと思っています。 平凡に見える山でもそうですから、観光地になっているような山は、その良さが全開、人様の2倍は景色を楽しめます。 1.まず、目で見る。 2.地形図で見えないところまで見て、地形の全体・部分の様子を把握。 3.地質図で地下を透かして見る 4.地すべり分布図で、現在の山の壊れている様子を見る 5.地形分類図・地形面分布図で、地形の発達史をあとずける。 2~5は、山を心の目で見るということですが、この見方の楽しみは、地球の地表の豊かな姿=「地形景観」を心の目でストックする楽しみであると思います。 更にいいことは、その時だけでなく、後で、机上で追体験できて楽しむことができますし、現地で撮った画像が、心の目でどんどん内容が豊かになっていくということですね。 |

|||

| はじめに | |||

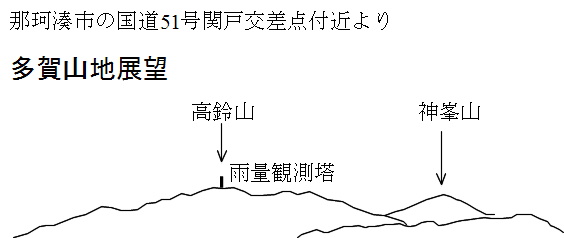

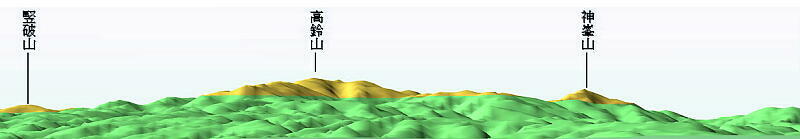

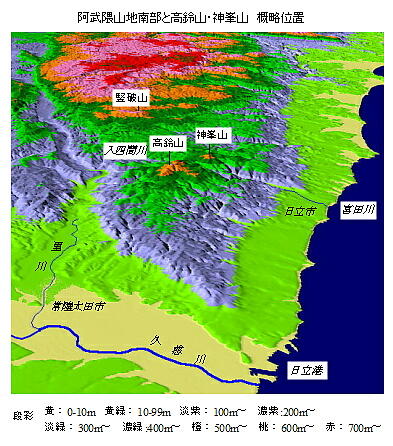

水戸付近から日立にかけて、阿武隈山地南部の日立変成岩分布域の山が国道から展望されます。 高鈴山(623m)と神峯山(598m)が代表です。 地質と地形条件に対応した、山の形であると推論され、興味深いですので、地質展望してみました。 実は、同じ阿武隈山地の竪破山に用があって行ったのですが、その際に、千葉から鹿島浦沿いに北上して行きますと、この2つの山が良く見えるんですよね。 阿武隈山地は、茨城県と福島県にまたがる山地で、昔は、隆起準平原なんて言われたりしました。準平原の手前のなだらかな小起伏面山地が隆起した低い山地です。 概略形は、横断面でみますと、頂上部がカマボコ形に盛り上がり、周辺が急な崖になっています。水平面で見ますと、全体は菱形していて、日立付近はその南端。 左の図では、里川の谷と太平洋の間、図で、紫色以上の部分が、その菱形の尖った端っこです。 左図では、阿武隈山地の茨城県部分(郡名を取って多賀山地ということも多い)が見えてます。 地質は、入四間川流域以北は、中生代の阿武隈花崗岩、以南は古生代の日立変成岩類になっています。 そして、地質に対応して地形が違い、阿武隈花崗岩地域は県境から段々と南へ、800m~300mへと低くなっています。それが、その南に接する日立変成岩地域になりますと、再び600m以上になります。 菱形の先っぽが少し高まっているわけです。高鈴山と神峯山は、その日立変成岩類の山の北部にあり、その主峰です。 水戸、日立、常陸太田市方面からは、阿武隈山地といえば、この2つの山ということになります。 あと、高鈴山・神峯山の間の宮田川の流域には、日立変成岩に伴う、日立鉱山の銅鉱床があって、日本四大銅山の一つだったというのは有名ですが、高鈴山と神峯山の地下が、日立鉱山の採掘場でもありました。 あの山の下を掘ってたんだと思うと、何か身近に感じます。 最初に、概略紹介として、ウイキペディア百科の高鈴山と神峯山の項を引用します。実は、この文章は、すべて今回地質地形展望の旅のために集めた資料を利用して、私が作ったものです。 まあ、展望旅の副産物。 以下の、高鈴山と神峯山の概略紹介は、引用元:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』への書き込み. 2009年3月5日kawamawasi(私のWikiネーム)による書き込みです。文体は、である調ですので、調子が違いますが、引用ですから。 |

|||

| 1. 高鈴山の概略紹介 | |||

標高 623m 位置 北緯36度37分04秒 東経140度35分27秒 所在地 茨城県日立市・常陸太田市 山系 阿武隈高地 高鈴山(たかすずさん)は、茨城県日立市と常陸太田市の境にある山。標高は623m。 北の神峯山(598m)から高鈴山を通り、多賀山地南端の風神山(241.9m)にかけての稜線が、高鈴県立自然公園に指定されている。 多賀山地南部の最高峰で、関東平野側からみえる一番高い山で、隣の神峯山が尖峰であるに対し、なだらかな山容である。特徴の無い形だが、山頂にレーダー雨量観測の巨大なコンクリート製の塔が立っているのが目印である。 車でも登れる(一般車両は進入禁止)ほか、登山道もよく整備されている。 山頂には、展望台、一等三角点、天測点などがあり、雨量観測塔のほか、電波中継塔などが林立している。 人工物が多くて興をそぐが、展望はすばらしく、南方は、太平洋を一望し、筑波山・加波山など、北方は、茨城県北部の山並み(奥久慈男体山や八溝山など)や、遠景に、那須連山まで見渡せる。 高鈴山は、花の百名山に取り上げられていて、センブリの山として紹介されている。 山頂の北に続く尾根に、御岩山があり、岸壁や奇岩となっている。 |

|||

高鈴山は神峯山とともに、多賀山地(阿武隈山地の茨城県部分)南部の主峰となっている。 高鈴山一帯の地質は、日立変成岩とよばれる古生代・石炭紀~二畳紀の火山岩起源の緑色片岩や石英片岩などの結晶片岩からなる。 高鈴山山頂部分や、御岩山への尾根は、緑色片岩よりやや硬い石英片岩からできている。 高鈴山山頂部分は、古い時代に形成された阿武隈山地の小起伏面の残丘にあたり、なだらかである。 一方、山の北側の宮田川流域にあたる御岩山への稜線は、最近2万年以降の侵食復活により、やせ尾根になっている。 |

|||

高鈴山北面の宮田川上流の結晶片岩地域には、黄鉄鉱や黄銅鉱を産出する含銅硫化鉄鉱床があり、江戸時代には赤沢銅山といわれていた。 明治になり1905年に、久原房之助が赤沢銅山を再興し、日本屈指の銅鉱山の日立鉱山に発展した。 本山地区が採掘の中心で、高鈴山地下では、本坑・赤沢・高鈴鉱床があった。 本山地区を中心に、鉱山集落が発達し、鉄道も引かれ、日立市の鉱工業発展の発祥の地となった。 太平洋戦争から戦後にかけて最盛期を迎え、7,000余人がこの山中に住んでいたが、1981年に、資源枯渇により 日立鉱山は閉山した。 1929年以降は日本鉱業株式会社(現、ジャパンエナジー)の経営下にあった。 鉱山閉山後、日立鉱山の鉄道や施設は撤去され、集落も消滅し、元の自然の山に戻っている。 本山地区の再開発による、日立市もとやま自然の村は休憩・宿泊施設の整った市民憩いの広場である。 鉱山本坑跡には、日鉱記念館が建てられ、鉱山の在りし日の姿を展示している。 |

|||

古くは常陸国風土記に「賀毘禮(かびれ)の峰」として述べられている信仰の山で、もともとは修験道の山であった。 山麓に徳川光圀なども参拝した御岩神社(江戸時代は御岩山大権現)があり、山頂には奥の院がある。近年、その岸壁がロッククライミングの場となっている。 神社には、県指定天然記念物「御岩神社の三本杉」があり、神社から御岩山にかけてのイワウチワの群生が有名。 |

|||

| 2. 神峯山の概略紹介 | |||

標高 598m 位置 北緯36度37分43秒 東経140度36分58秒 所在地 茨城県日立市 山系 阿武隈高地 神峯山(神峰山)(かみねさん)は、茨城県日立市にある山。 阿武隈山地南部では高鈴山とならぶ高峰で、阿武隈山地には少ない尖峰である。 山頂には神峯神社、日立大煙突記念碑があるほか、山頂の南約150mには気象観測所(神峯山観測所)がある。 山の南面は宮田川の流域で、急斜面をなし、日立鉱山の関連施設や鉱山精錬場の立地場所となり、地形の人工改変が著しい。 山頂からは、南方の視界が開け、日立大煙突の向こうに、日立市街と太平洋が見渡せる。 |

|||

神峯山は、高鈴山とともに、多賀山地(阿武隈山地の茨城県部分)の主峰となっている。 付近一帯の地質は、日立変成岩とよばれる古生代・石炭紀~二畳紀の堆積岩・火山岩起源の結晶片岩や花崗岩類からなり、山頂部部分は火山岩起源の緑色片岩である。 この山は、高鈴山と同じく、阿武隈山地脊梁部分のなだらかな小起伏面上に突出する残丘であったが、山の南側の宮田川流域で、最近2万年以降の侵食復活により、山頂部分まで侵食が及び、急斜面に囲まれた尖峰となった。 |

|||

神峯山はその山容から、沿岸海上からよく目立ち、山あての山となっていたと思われる。 山頂のある旧宮田村、近隣の旧助川・会瀬村の漁民の信仰があつく、山頂に宮田・助川・会瀬の鎮守の神峯神社がある。 江戸時代の元禄年間、水戸藩第2代藩主徳川光圀公が、隠居後、神峯山に登り、神峯神社に詣でて、朝日が昇ってくるのを眺め、その光景は領内一だと言ったといわれ、のち、宮田村が日立村となったのは、この伝説によるという説がある。 1905年に、久原房之助が宮田川上流の赤沢銅山を再興するに当たり、村名を取って、日立鉱山と改称した。 日立鉱山から、日立製作所がうまれ、1939年に成立した日立市の名前の元となった。 |

|||

日立鉱山の操業、発展により、鉄道が設けられ、神峯山南西の本山を中心とする鉱山集落が発達し、日立市の鉱工業発展の発祥の地となり、太平洋戦争から戦後にかけて最盛期を迎え、住民は7,000余人に達した。 日立鉱山は、結晶片岩の地域に分布し、黄鉄鉱や黄銅鉱を産出する含銅硫化鉄鉱床で、日本屈指の銅鉱山であった。 神峯山地下では神峯、中盛、笹目鉱床があった。 1908年に、山の南東の大雄院で、操業を銅精錬場が操業を開始し、1981年に閉山するまで、44万tの銅が生産された。1929年以降は日本鉱業株式会社(現、ジャパンエナジー)の経営下にあった。 日立鉱山の鉱石は硫黄分が多く、精錬の際に有害な二酸化硫黄が多く発生し、精錬量の増大にともない周辺に煙害が発生し、周辺の山の植物は全滅状態となった。 この解決のために、住民と会社が努力し、日立鉱山は山地上 16ヶ所の観測所のネットワークをつくり、煙の観測と排出量の調整を行った。 神峯山頂の気象観測所は、この気象観測のセンターとして設けられたものが元になっている。 同時に、日本初の継続的な高層気象観測が行われ、地表付近の逆転層を突き抜ける高い煙突の建設による煙害の低減を図った。 1914年に神峯山中腹に 高さ156mの大煙突が完成し、煙害は大幅に減少し、さらに戦後の硫酸製造装置の設置、自溶炉の建設等により解決された。 この大煙突は、当時わが国最大の高さで、日立鉱山・日立市のシンボルとして市民に親しまれていた。 また、荒廃した鉱山・製錬所周辺の植生回復のため、早くから積極的な植林が実施された。 資源枯渇のため、1981年に鉱山は閉山され、精錬場を除く、鉄道や施設は撤去され、集落も消滅し、元の山に戻っている。 地区の再開発により、日立市もとやま自然の村が作られ市民に親しまれている。 また、鉱山本坑跡には、* 日鉱記念館が建てられ、鉱山のかっての姿を展示している。 大煙突も老朽化のため、1993年、下部56mを残して倒壊し、高さを減じている。 以上:引用終了。 |

|||

| 3. 高鈴山と神峯山の展望・・・・山の形 | |||

| 以上、長々と文章が続きましたが・・・、実際の画像では、2つの山はどう見えるんでしょうか。 3ヶ所から写したので、それを紹介します。 北方の日立市と常陸太田市の境にある竪破山(658m)山頂からの展望です。 山頂の展望台から、南側の高鈴山方面がよく見えます。 阿武隈山地には珍しい尖峰の神峯山と、いかにも阿武隈っぽい小起伏面上の、なだらかな残丘の高鈴山の対比が明瞭。 <小起伏面オーダーで概観> 阿武隈山地の茨城県側部分を、多賀山地といますが、多賀山地は、7つの小起伏面(高い方からⅠ~Ⅶ)に分けられています 早川(1997)。 阿武隈山地南部は北から南に段々低くなるのですが、 高鈴山より南の多賀山地は古生代の日立変成岩という岩石が分布し、その部分がやや高くなっています。 高鈴山は、その最高峰で、小起伏面ではⅢ面に当たります。 高鈴山より北では、白亜紀の阿武隈花崗岩が広く分布。 それも、南の入四間(いりしけん)岩体と、北の鳥曽根岩体に分かれますが、入四間(いりしけん)岩体は侵食に弱いらしく低位の小起伏面Ⅴ、Ⅵになっていて、高度が低いです。 鳥曽根岩体は竪破山をつくる花崗岩で、Ⅲ面になっています。 |

|||

千葉から阿武隈方面に行くのに、潮来から鹿島浦ぞいに国道51号を北上していきますと、水戸付近から阿武隈山地が見えてきます。

|

|||

更に、那珂川を越えて、日立の手前、東海村まできますと、阿武隈山地も程近く、高鈴山山頂のレーダー雨量観測塔のはっきり見えてきます。

何度も言うように、同じ阿武隈山地ですが、南端部の高鈴山・神峯山の所在する古生代の地層が変成した日立変成岩地域は、その北の中生代の花崗岩地域より一 段高くなっています。 この理由は、花崗岩類は深層風化しやすく、山全体がマサという砂になってしまうのに対し、変成岩(結晶片岩)は、ボロボロにはなり ますが、風化は浅い層に留まるという、風化の違いによる、侵食抵抗性の強弱のためと言われています。 では、 日立変成岩の中で、高鈴山と神峯山が高くなっているのはどうして? 高鈴山と神峯山の形が違うのはどうして? という点を考えてみました。 ところで、こんなローカルな低山の形を、どうして気にするんだ。茨城県人でもたいして気にしてないのではと、思うんですが・・・。 何しろ、展望の旅ですからね。そこが発見ですよと、自画自賛。 なお、高鈴山、神峯山山麓の宮田川流域に、日本四大銅山の一つといわれた日立鉱山があり、日本の近代化を支えたメジャーなものの一つです。 鉱床は高鈴山・神峯山の地下に延びていて、山の下を盛んに掘っていたことになります。それもちょっと面白いです。 |

|||

| 4. 高鈴・神峯山付近の地質と地形 | |||

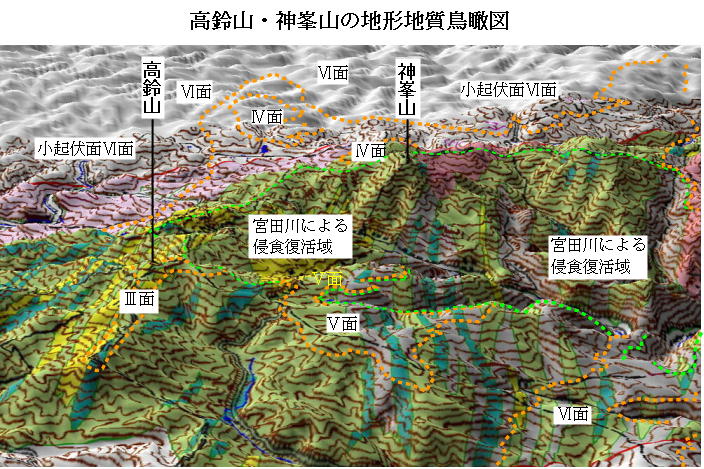

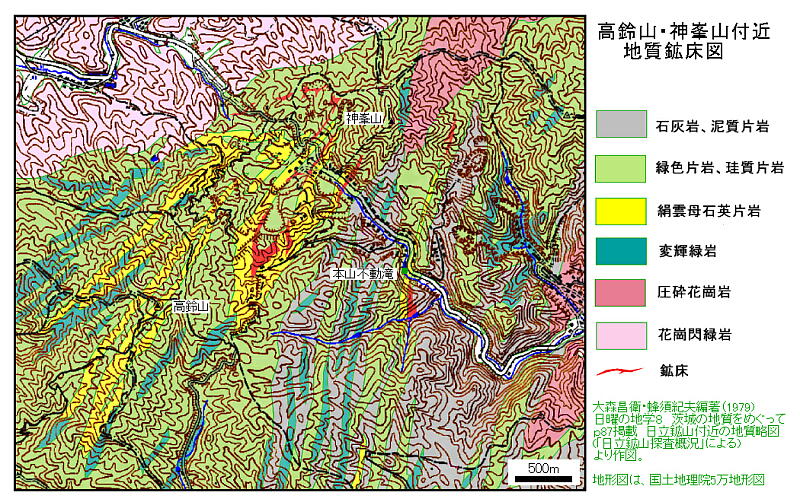

まずは、地形、地質、地形面の関係を見るので、地質図を地形図に写し、その地質図を立体化して地形面を載せて見ました。 ざっと、地形地質を読図しますと・・・ 赤色の鉱床(含銅硫化鉄鉱床)は、日立鉱山の鉱床群。 図の北西部分の入四間川流域の花崗閃緑岩(中生代の阿武隈花崗岩、入四間岩体)部分は、同じ阿武隈山地でも、一段低く、なだらかな山地。 それ以外の石灰岩~緑色片岩~圧砕花崗岩の部分は、日立変成岩と言われる、古生代の堆積岩とその変成岩・貫入岩。阿武隈山地南端部の一段高い山地。 この山地でも、高鈴山・神峯山間の宮田川の流域は、急な、深い谷に刻まれています。 それ以外の部分は、比較的なだらかで、谷が浅いです。 ・・・ということが言えます。 |

|||

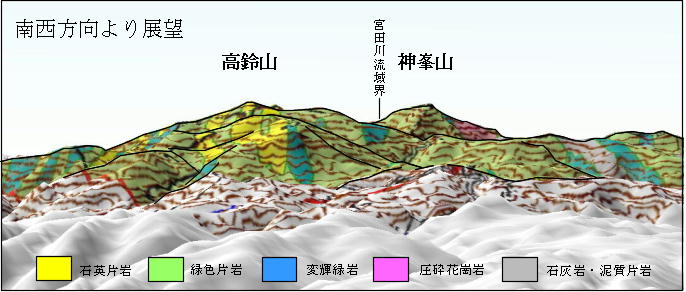

宮田川の流域を中央にして、高鈴山と神峯山の立体化した地質図に地形面を入れてみました。 この付近の地形は、 小起伏面Ⅲ面~Ⅵ面に分かれる小起伏面からなります 前輪廻山地と、 氷期以後の侵食復活によりそれを下刻侵食しています 宮田川の侵食復活域 からなっています。 |

|||

| 5. 全体の読図 | |||

| 一般に、前輪廻の小起伏面山地(Ⅲ~Ⅵ面の山地)と、完新世の侵食面(宮田川の侵食復活域)とでは、地質と地形の関係は同じ岩質の場合でも違ってきます。 ここでは、主に、前輪廻の小起伏面地域について、地質地形の関係を読図してみます。 前述しましたが、阿武隈花崗岩入四間(いりしけん)岩体の地域では、地形が高度400~320mの小起伏面Ⅵ面となっています。 一方、日立変成岩の地域(圧砕花崗岩も含む)は、Ⅵ面より高く突出していて、その部分には高度680-580m、560-480m、460-420mのⅢ面、Ⅳ面、Ⅴ面が見られます。 阿武隈山地は長時間の侵食を受けた山地ですので、地質の侵食に対する抵抗性の差により、より抵抗の弱い岩石の部分がより削られて低くなり、低位の地形面を作ると考えられます。 花崗岩類(特に、入四間岩体のような粗粒花崗岩)は深層風化しやすく、山全体がマサという砂になってしまうのに対し、日立変成岩類(特に石英片岩や緑色 片岩)は、風化は浅い層に留まり、風化の違いによる侵食抵抗性の強弱差ができて、阿武隈花崗岩入四間岩体のところが低く、日立変成岩の所が高くなっている と言われています。 鳥瞰図で見ますと、淡桃色のところ(花崗岩類のところ)と、その他の色(日立変成岩類)のところで、高い山と低い山の境界になっているのが判ります。 高くなっている日立変成岩の山地は、小起伏面Ⅲ~Ⅴに分かれ、階段状になっています。 階段の平面に当たる小起伏面は、地層と無関係になだらかな平面を作っていますので、小起伏面レベルの大きさの地形では地質による違いはありません。 しかし、小起伏面の分布や、小起伏面内の尾根や谷などのより小さなレベルの地形で見ますと、地質に対応した地形があります。 それを、地質図と地形図、あるいは、地質の鳥瞰図で読図してみましょう。 地質図では、石英片岩、変輝緑岩、緑色片岩、石灰岩・泥質片岩、圧砕花崗岩の6種に分けています。 それらごとの、地質ごとの地形を比べてみますと、尾根や山頂、急崖などの高いところを作る岩石・・・硬岩と、谷や平坦面など低いところを作る岩石・・・軟岩に分かれ、石英片岩、変輝緑岩、緑色片岩の前3種が、硬岩として、石灰岩・泥質片岩、圧砕花崗岩の2種が軟岩として振る舞っているようです。 小起伏面の分布と地質の関係を見ますと、Ⅲ面が石英片岩、Ⅳ面・Ⅴ面が緑色片岩、Ⅵ面は圧砕花崗岩や泥質片岩・石灰岩の所に分布しています。 小起伏面内の尾根や谷のオーダーで見ますと、硬岩の中でも、石英片岩が山頂や尾根の肩を作り、一番硬岩のようです。高鈴山山頂や分水界尾根は、石英片岩の分布に支配されています。 侵食復活域に当たる宮田川の侵食域でも、硬岩として作用し、本山不動滝の造瀑層になっています。 小起伏面内の尾根や谷のオーダーで見ると、緑色片岩は、石英片岩には負けるが、軟岩には勝つようで、より高い尾根を作っています。 侵食復活域にあたるの宮田川の侵食域では、緑色片岩は、より一様な斜面を作るようで、変輝緑岩は、岩質が硬いそうで、微地形的には急斜面を作ることが多い。 小起伏面内の尾根や谷のオーダーで見ますと、石灰岩や泥質片岩は、軟岩として機能し、小さな谷の無い、平滑な斜面を作りやすいようです。 侵食復活域に当たるの宮田川の侵食域では、掘りやすいらしく、大きな侵食谷がこの地質を選択して掘られることが多いようです。 <まとめ> 以上、基本的に、小起伏面は地層を切って、無関係に作られていて、大きな起伏地形は直接地質には支配されていないですが、より小さい地形(尾根とか谷オーダーの)では岩質による差異がかなり認められます。 |

|||

| 6.高鈴山と神峯山の山形読図 | |||

2つの山の形に注目して、見てみました。 この図は、地層の配列方向に沿って南西方向からの地質展望図です。 カシミール3Dにより作図。 凡例は、上の図と同じです。 高鈴山は、小起伏面Ⅲ面の高まり、神峯山は、侵食復活域の高まりという地形環境の違いがあり、山の形はその反映と思われます。 |

|||

小起伏面Ⅲ面に当たり、なだらか。小起伏面Ⅲ面は、石英片岩と変輝緑岩で突出している分水界稜線部分。 石英片岩が尾根の肩と山頂にあり、硬岩として地形を作っています。 変輝緑岩と緑色片岩は、石英片岩と比べると軟岩として作用しています。 高鈴山山頂部分は、3列の石英片岩の脈が尾根を作っていて、その、一番幅広になっている所に当たり、中央の石英片岩脈が山頂になっています。 |

|||

山体は、侵食復活域に当たりますが、高度が高く、屋根の稜は高さが小起伏面Ⅲ~Ⅳ面の間にありますので、侵食復活前はⅢ面相当の高さの山だったのが、現在侵食されて、高さが低下しているものと思われます。 岩質は緑色片岩で、一様な斜面を作りやすい岩質であり、それが、激しく侵食されていることが、急な三角形の尖峰をなしている理由でしょう。 何度も言いますが、阿武隈山地では珍しい山形です。 更に、山頂部分は屋根型で、最高地点が、宮田川流域の流域界になく、流域内にある。このことは、侵食復活以前は、現在の最高点付近に流域界があったものが、侵食復活により流域界が拡大して、北方に移動し、屋根型の山形となったと推定されます。 |

|||

| 7.山形の推論結果 | |||

| 本来、小起伏面Ⅲ面に相当する山だったからだということになります。 何故、Ⅲ面なのといえば、阿武隈山地東側に流れる宮田川と、西側に流れる入四間川の分水界部分にあり、かつ、日立変成岩の中での硬岩が広く分布するところが、高くなっていたからということでしょうか。 |

|||

| 1.神峯山はなぜかっこいいか 左手に見える神峯山は、阿武隈には珍しい形のよい尖峰です。 この山は、山の南側の宮田川流域で侵食の復活が大きく、Ⅲ面が破壊されてしまった部分に当たるとのことです 早川(1997)。 つまり、新しい地形で、削られつつある山らしいです。 高鈴山が小起伏面(要するに、現在の谷の侵食前線より上にある化石地形面)の残丘で、なだらかな峰なのに対して、急斜面で囲まれた尖峰なのは、地形が新しいことの現れということになると思います。 2.高鈴山頂は何故高い 地質図で、高鈴山の山頂とそうでないところの地質に違いがあるのか読図してみますと、高鈴山の稜線部分は緑色結晶片岩に当たり、特に山頂部分は、石英片岩層になっています。 結晶片岩類は、そんなに侵食に強い岩ではありませんが、結晶片岩の地域では、原岩が堆積岩起源の黒色片岩(泥質片岩)に比べて、凝灰岩起源の緑色片岩は 侵食に強く、特に石英片岩は、鳥なき里のコウモリという調子で、硬い岩として滝を作ったり、峰の頂上になったりします。 ということで、高鈴山の山頂は、岩質の影響で石英片岩層になっていると、言えそうですです。 同じ小起伏面Ⅲ面のなだらかな山でしたが、高鈴山は侵食されず、神峯山や御岩山は侵食されたからということになると思います。 侵食の止まった、高鈴山の山形は、石英片岩の水平分布に対応した、尾根上の高まりになっています。 神峯山と御岩山は、侵食が活発に行われていて急な斜面でできた山形です。 神峯山は、一様な広い分布の緑色片岩ですので、三角錐型の山になり、流域拡大により流域界から分離した屋根型の形をとっています。 |

|||

| <参考文献> | |||

| ◇ 大森昌衛・蜂須紀夫編著 1979 日曜の地学8 茨城の地質をめぐって 築地書館 200p ◇ 大山年次監修 蜂須紀夫編 1977 茨城県地学のガイド コロナ社 299p ◇ 日本の地質『関東地方』編集委員会編 1986 日本の地質3 関東地方 共立出版 335p ◇ 早川唯弘・三島正資(1997) 茨城県多賀山地の侵食小起伏面と崩壊の分布. 茨城大学教育学部紀要(自然科学)46号(1997).1-19 |

|||

| <ご意見・お問い合わせ> | |||

| 1.メールのあて先: "doutakioyazi" に "@infoseek.jp" と付けて、お願いいたします。 2.掲示板 当HPは、姉妹HP、「滝を観る--千葉県の滝を例に」の妹HPです。 掲示板は、姉HP附属の「滝と地形の掲示板」を御利用ください。 |

|||

| 告 <地質地形展望の旅のおさそい> | |||

このHPの「地質地形の旅観察会」も、同じ趣旨で行っている観察会です。御参加歓迎します。 このHPの「地質地形の旅観察会」も、同じ趣旨で行っている観察会です。御参加歓迎します。ここで紹介した、阿武隈山地の山は、有名でなくて、低くて、なだらかで・・・超地味で、渋い山ですが、なかなか面白いですね。 更に、阿武隈に分け入っていきますと、同じように、超地味で渋い山や川がぞろぞろ出てきて、更に面白くなります。 阿武隈山地の地形と岩石を、見に行きたい、現地で実物を見たいとか、別の見方・解釈があるはずですから、討論したいとか・・・そんな物好きな方がおられて、案内してほしいというようなことがありましたら、お声をかけてください。 メールのあて先は、上にあり。博物館退職して暇ですし。 団体なので、下見をしなきゃあね というような場合はもっと歓迎。・・・下見のときに、もっといろいろ見られますので。 |