| 久慈川水系 舟生・不動滝(常陸大宮市) ちょっと見 記録 | |||

| 分類 八溝山地の滝 | 作成更新 080305 | ||

| 常陸大宮市舟生(ふにゅう)(旧山方町)にあります。2007年の観察会の後、別件で八溝山麓に行った時、国道に看板が出ていたので、寄ってみました。 成因、形態、規模、水量、いずれも平凡という滝ですが、久慈川に沿う立ち寄りスポットの一つでしょう。 記録を作っておきますので、ご笑覧ください。 |

|||

| こんな滝でした | |||

滝高 7.5m(測定) 画面の滝面が白くなっているのは、 2月中旬に行ったので、氷が付いていました。 久慈川本流の岩井橋の上流に流れ込む支流にあります。 緯度経度 北緯36度38分32秒,東経140度23分15秒(世界測地系) です。 交通難易度 簡単。 国道に看板があり、駐車場から整備された道がある。滝の下流には不動堂の位置に東屋がある。 水島保氏の「茨城の滝」にも当然出ています。 |

国土地理院2.5万地形図 山方 より。図にも滝記号がある。 |

||

| 概要 | |||

| ●調査日 2008/02/17 ●調査者 滝おやじ 他1名 ●所在地 常陸大宮市(旧山方町)舟生 ●水系 久慈川 ●渓流名 滝沢川 80m地点。 ●地図 5万大子 2.5万 山方 ●流域面積 0.57平方Km ●滝高 7.5m(測定) ●岩質・構造 八溝層群の黒色頁岩 破砕されている。 |

|||

| 滝付近の地形と滝(遷急点)の位置 | |||

滝付近の地形 緑が中位段丘面(同位体ステージ4) 黄色が低位段丘面(同位体ステージ3ぐらい)。赤線は滝のところを通るリニアメント。 段丘面は、「日本の地形・関東・・・」の図2.5.5による。 段丘面との位置関係から、滝の年代は、中位面より新しく、低位面以降と考えられる。 リニアメントとの関係から、滝が断層面で止まっている、あるいは、断層面を掘り出していることが推定される。 |

|||

滝のある支流の断面を作成してみました。 カシミール3Dの測定機能を使い、2.5万地形図で作成。 河床高さは地図読図と、不動滝下流は現地観察。 カシミールの標高データは使っていません。 滝は、下位段丘の下刻により形成が始まったと思われます。 不動滝の上流が、どんな河床なのか、中位段丘と下位段丘の間の遷急点があると思われますが、道が見当たらなかったので、見に行ってません。 |

|||

| 滝面・滝崖の観察 | |||

破砕の割れ目によって、滝崖にはオーバーハングや割れ目が多く、滝面は階瀑となっているが、滝崖・滝面は平面形が円弧状でなく、直線で、明らかに断層面を掘り出した形である。 破砕の割れ目によって、滝崖にはオーバーハングや割れ目が多く、滝面は階瀑となっているが、滝崖・滝面は平面形が円弧状でなく、直線で、明らかに断層面を掘り出した形である。細かい地質図がないので、断層については分からないが、地形図と空中写真から、この位置にリニアメントが想定され、八溝層群に反復して発達する付加によるシークイエンス境の逆断層ではないかと思われる。 右岸より、滝崖の崩壊による巨岩の崖錐が滝壺を埋めている。 左岸からの崖錐は、谷壁斜面の崩壊による崖錐で、礫径も小さくマトリックスも泥質で、河床沿いの河食崖により下端が削られている。 河床は、大きな礫がゴロゴロして、荒石川状態になっている。 岩体に右上方向の大きな割れ目のほか、大小の割れ目が入り、乱雑に割れている。大きな割れ目ブロックの中でも、細かく割れているところと割れていないブロックがあって、破砕されて、割れ目に沿って滑り動いている岩相である。  滝面の岩石 黒色の頁岩 破砕されていて砂岩のレンズがみられる。 表面に破砕の擦り滑面がある。 |

|||

| 自然景観に関するまとめ | |||

| ●成因 支流型の滝 ●変遷 下位段丘以後の下刻により後退してきた滝が、断層面を掘り出して停止しているもの。侵食後退量 約250m ●滝面 形態 縦横比 1:10に近く、帯瀑 壁状階瀑 水量が少なく、侵食力があまりない谷の破砕された岩石の滝で、 垂直の溝状または 構造線を掘り出した壁状の滝・・・払沢の滝と同様。 ●年代 滝上の谷は、上流の水田化された谷以上が、中位段丘面対応。それより滝までが下位面対応と推定される。 滝は小規模だが、形成に要した全期間は、2万年ぐらいかかっている。 ◆未調査事項 1.滝より上流の地形は見てない。 2.滝の下流、左岸側に、滝の上面に連続すると思われる崖錐で覆われた堆積面があり、構造を知りたい。 |

|||

| 歴史遺物 | |||

滝崖に石祠と不動明王。年代未調査。・・・・画像がありません。(^_^;) 滝崖に石祠と不動明王。年代未調査。・・・・画像がありません。(^_^;)滝下に、不動の利剣塔:明治十六年一月十八日 願主 本村 □□・・・・画像の左側 明治時代の霊場標石 自然石型 (銘文)是ヨリ西 不動尊 祭場 ・・・国道交差点に立っていたものと思われる。 ・・・・・画像右側 石塔前に、不動をまつる木造小祠あり。 滝の紹介文献 水嶋 保(2005) 茨城の滝 p25 <考察> 1.看板の文面にもあるように、集落単位の水神講による管理、信仰があり、 いわゆる、集落の立地以来の水源の水神の滝である。 2.東屋のところが「不動堂」という建物があったらしいことなどから、 明治期に、水行にも使用されていた可能性が高い。 3.地域のありふれた自然の観光化による保全の試みとして、滝周辺の環境整備を 見ることもできよう。 |

|||

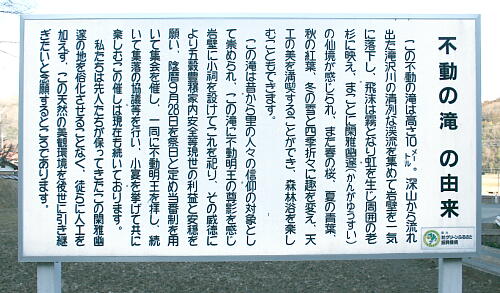

| 説明板銘文 | |||

| 不動の滝の由来 この不動の滝は高さ10メートル。深山から流れ出た滝沢川の清冽な渓流を集めて岩壁を一気に落下し、飛沫は霧となり虹を生じ周囲の老杉に映え、まことに閑雅幽邃(かんがゆうすい)の仙境が感じられ、また春の桜、夏の青葉、秋の紅葉、冬の雪と四季折々に趣を変え、天工の実を満喫することができ、森林浴を楽しむこともできます。 この滝は昔から里の人々の信仰の対象として崇められ、この滝に不動明王の尊影を感じ岩壁に小祠を設けてこれを祀リ、その威徳により五穀豊穣家内安全等現世の利益と安穏を願い、陰暦9月28日を祭日と定め当番制を用いて集会を催し、一同に不動明王を拝し、続いて集落の協議等を行い、小宴を挙げて共に楽しむこの催しは現在も続いております。 私たちは先人たちが保ってきたこの閑雅幽邃の地を俗化させることなく、徒らに人工を加えず、この天然の美観環境を後世に引き継ぎたいと念願するところであります。 (注)設置年月と記入者名がない。

|

|||