| 八ヶ岳西麓 上川水系 渋川 (横谷峡) の滝 滝の地学記録カード HPトップへもどる |

|||

| <趣旨> 王滝・おしどり隠し滝・霧降滝など、熔岩と火砕岩が交互に分布する火山体開析谷の本流滝。プラス 由緒正しい人工滝の乙女滝。 長野縣東部にある火山の滝観察会での観察記録です。この観察会は、地域が広くて、後で紹介するにはまとまりがなさ過ぎると思いまして、個別の地域ごとに紹介することにしました。 拙「地形と滝の掲示板」 に順不同で書き込んだ書き込みを、まとめなおしたものです。記録というより感想で、誤認等も多いと思いますが、御笑覧くだされば幸いです。 |

|||

| <もくじ> 1.横谷峡 2.滝の分布と、地質、河床縦断・・・こちら 3.霧降滝・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・こちら 4.王滝・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・こちら 5.おしどり隠し滝・・・・・・・・・・・・・・こちら 6.その他の滝 ほか・・・・・・・・・・・こちら 7.乙女滝と坂本養川・・・・・・・・・・・こちら 横谷峡の滝を見て まとめ ・・・・こちら new 091128 追加 参照文献・・・・・・・・・・・・・・・・・・こちら 牛のよだれのように延々と下に続いています。 お急ぎの方は、お目当ての滝に飛んでください。(^_^.) 文中の図は、滝おやじ作図。無許可複製不可です。 |

|||

| 1.横谷峡 | |||

長野県茅野市に当たります。紅葉の名所だそうで、温泉も、横谷温泉、明治湯、渋の湯などがあります。 交通位置は、このあたりです。⇒ここ。 乙女滝より上流の流域面積 約15平方km。 流域は八ヶ岳火山体で、水源は、南八ヶ岳の中山・丸山から、麦草峠、北八ヶ岳の茶臼山にかけて。 流域最高峰は、茶臼山2384m。 流域面積の割に川の水量に乏しい気がするのは水が浸みてしまう火山のゆえかも。 横谷峡には遊歩道があり、川沿いに、乙女滝(農業用水が落ちる人工の滝)、夕霧滝、霧降滝、王滝、おしどり隠し滝などがあります。 |

|||

|

|||

| 2.滝の分布と、地質、河床縦断 ページのはじめに戻る | |||

<横谷峡の地形地質と滝及び遷急点> 下流の横谷峡から、流域界の丸山・中山間稜線、高見石までの渋川本流沿いの地形と地質に遷急点と滝を入れた図です。 赤点・赤線:滝と遷急点。 「・・の滝」という滝は、名前が分からないので近くのランドマークをとりました。

|

|||

| 渋川の河床は、横谷峡熔岩(黄色)と糸萱火砕流(桃色)でできています。 不思議なことなのですが、滝や遷急点は黄色の熔岩層の所になく、桃色の糸萱火砕流(凝灰角礫岩)か、桃色と黄色(熔岩層)との境(下流が火砕岩で、上流が熔岩)にあります。 一見ありそうな、熔岩層のところにはないんですね。 更に、急傾斜な滝面を持つ立派な滝はみな境界部分にあります。 最近、火山の滝を廻っているのですが、那須山の乙女滝、四阿山の唐沢の滝(米子大瀑布は侵食でできた滝でないので別)、浅間山の竜返し滝など、本流や大きな支流にある、侵食の進んだ状態の滝は、どれもこの火砕岩と熔岩の境界にあると思います。 |

|||

<横谷峡の河床縦断面と河床岩質図> |

|||

| 滝と遷急点の立地を、縦断図で見てみます。 河床断面は、2.5万地形図の読図と現地の観察記録から作図しました。岩質は、地質調査所5万地質図「蓼科山」の読図ですが、おしどり隠し滝より下流の滝は、現地記録を参考にしました。 一見のデータですので、岩質は、実際に河床を歩いて確認しませんと、「ほんとかなあ」のところが多いのですが・・・。 ▼印で、遷急点を示します。渋川には4つありますが、いずれも、火砕岩との関連か深いことが分かると思います。 前述したように、遷急点は境にあり、王滝やおしどり隠し滝の記録メモで滝上部が熔岩であるという観察をしましたが、偶然でなく意味のあることであると考えられます。 また、記録をアップした霧降滝や夕霧滝の立地のように、遷急点より小さな地形である、単体の滝についても、垂直・急傾斜の滝面を持つ滝は、境にあります。 なお、下流側に王滝の比高の大きな遷急区間、その上流におしどり滝に当たる比高の小さな遷急区間があるというのは、非火山性の山地で一般的に見られる現象ですが、渋川の遷急点の・遷急区間の時代が今のところ不明ですので、対比されるかどうかは分かりません。 |

|||

| 3.霧降滝 ページのはじめに戻る | |||

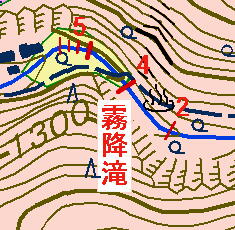

霧降滝下流の5m滝の表記は、4段の意味でなく、緩傾斜の長い滝の意味。 横谷峡で、乙女滝の上流に、夕霧滝、霧降滝があるとは分かっていたのですが、位置が不明でした。霧降滝は横谷温泉の上流で遊歩道が渋川を渡るところにありました。 滝名は、観光名でしょう。 滝の規模としては、すぐ下流の5m緩斜滝の方が高いですが、直立した滝面をもちますので、名づけられたのでしょう。 |

|||

この地点より少し上流の湯元より横谷温泉の鉱泉水を引水している。左手の赤い色の部分は、引水の余水を滝脇より流しているための鉱染。 滝右手・中央下部の赤色は、滝面下部の横谷峡熔岩と糸萱火砕流の不整合面からの湧水による鉱染。 ●調査日 2009/08/23 ●調査者 滝おやじ ●所在地 茅野市 ●概略位置 地図は上参照。 ●交通位置・難易度 川沿いの遊歩道沿いにある。 ●水系 天竜川水系 上川 ●渓流名 渋川 1250m地点。 ●地図 2.5万蓼科山 ●緯度経度 北緯36度02分09.2秒、東経138度16分37.4秒(世界測地系) ●流域面積 14.9平方km |

|||

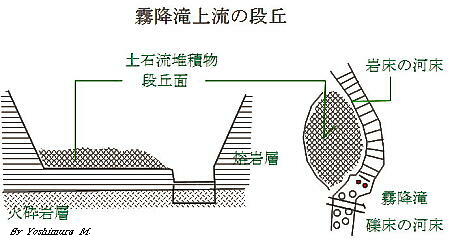

画像は、霧降滝付近の地質。5万地質図「蓼科山」を元に作図。黄色:糸萱火砕流 桃色:横谷峡熔岩 崖(岩)の印の部分は、厚い横谷峡熔岩の露岩で右岸の道沿いに続き、霧降滝の上面を構成しています。 滝の上流の右岸側の熔岩部分は、かえって河川の側刻が起こっているようで、滝の上流の遊歩道沿いは、側刻によって広がった谷底面は、巨大な土石流礫が堆積した土石流堆積面になっています。 地形的には、下流の横谷温泉のある段丘状の土石流堆積面に続くものでしょう。勿論古いものですので、表面は樹林に覆われています。 霧降滝より下流の糸萱火砕流の部分は、狭い河道に火砕流が露出していますが、地表は土石流堆積物に覆われている・・・みたいでした。 下流にある5mの滝との関係は良く見てませんので・・・瀑布帯としての観察はしてません。 |

|||

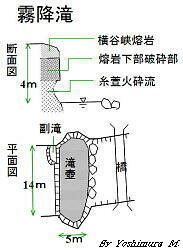

画像は、断面図と平面図 画像は、断面図と平面図●霧降滝の滝高 4mぐらい(目測)の小規模な滝。 縦横比から言いますと、壇瀑 一応、滝面の上部の熔岩層が飛び出し懸崖瀑(オーバーハングした滝)となっています。 面滝で複合滝面(片溝型の初期)、全面滝壺をもちます。 ●岩質・構造 滝の上半部部分が熔岩(横谷峡熔岩層)、しかし、大部分は熔岩下部の破砕物質の部分で、固結した熔岩層の部分は最上部の1m弱のみです。 下半分は、赤色の細粒の火山泥流堆積物(糸萱火砕流)で、不透水層となっています。 この滝も、上流の王滝と同じように、熔岩層と火砕岩層の境にあり・・・というか、火砕岩層の速い滝の後退が熔岩層でせき止められてというべきか、滝を断面で見ますと、上に熔岩の衣をつけていますので、私は、テンプラ滝と呼んでいます。火山の渓流で、垂直か急傾斜の滝はこのテンプラ滝がとても多いと思っています。 ●滝の立地 こういうテンプラ滝の場合、単一滝や曲流瀑布帯の滝でも、滝は屈曲点か合流点にあるということはなく、河道の平面形との関連は乏しいようです。 ・・・・(横谷峡では)火砕岩のみからなる滝は、屈曲点立地です。 (注)滝面全体の幅と高さの比率は、滝の下から見上げた時の形を示しますので5段階に分けてみました。滝面幅を1として、高さがその何倍かで区分します。 壇瀑:だんばく:0.5以下。簾瀑:れんばく:0.5-1.0。 幕瀑:まくばく:1.0-2.0。 幟瀑:しょくばく:2.0-5.0。帯瀑:たいばく:5.0-10.0。 条瀑:じょうばく:10.0以上。 名称は、壇:お寺の土台 簾:竹のひよけすだれ 幕:時代劇の大店の日除け幕 幟:神社の幟旗(のぼり旗) 帯:着物の帯、 条:縄のれんの縄 ・・・のイメージでつけました。 |

|||

画像は、滝面沿いに見た霧降滝。 懸崖型の滝面を作っています。 ●滝上部の微地形 熔岩層は薄いと述べましたが、薄いのは熔岩層がもともと薄いのではなく、滝上の河床が熔岩層を削って薄くしているためです。 滝の上部は、きれいな上に凸の断面となっています。滝上の一般的な微地形で、凸斜面と呼んでいます。 凸斜面は、砂岩などのように粒状に風化分離する岩石の場合によく発達します。また、花崗岩や熔岩のように緻密で硬い岩石の場合にも発達しますが、こちらは風化というより、土石流のような強力な出る杭は打つタイプの流体による侵食により形成されるのでないかと思います。 なお、手前の赤い色の部分は、少し上流の横谷温泉の湯元より引水した鉱泉水の余水を手前左の滝脇より流しているための鉱染です。 固結度の低い火砕岩層と固結して節理に沿う割れが卓越する熔岩層とが交互に現れる火山体の渓流侵食によく見られる侵食形式と推測されます。 |

|||

| ●滝のまわり ・・・熔岩層と火砕流 左の画像は、滝の右岸側を通る遊歩道沿いの露頭。右手が滝で、人物から上が熔岩層、下が糸萱火砕流です。 |

|||

画像は、熔岩層の安山岩表面 人物のところで採集した横谷峡熔岩。 硬く緻密な安山岩。 |

|||

| 画像の熔岩層は、70-80mもある厚い横谷峡熔岩層の最下部に当たります。 滝の上流では、右岸側がこの熔岩層を渋川が削った侵食岩石段丘面となっています。坂を登ってゆきますと、その段丘面上に出ます。 この段丘は、下流の横谷温泉の建物や駐車場のある段丘面に続き、一連のものと思われます。 |

|||

●土石流で埋められた段丘地形 画像は、滝上流の段丘概念図 下流から見ますと、河床に熔岩層が出るのに対応して滝付近で、谷幅が狭くなって、小規模な谷底狭窄部となっています。 滝を過ぎると、やや谷底広開部となり、曲流部分に上記した侵食段丘があって、河床も熔岩の岩床となり、河床勾配も緩くなります。 この谷底幅異常の理由は、熔岩層の存在によるものです。 この広開部は、格好の堆積ポケットになって、土石流堆積物で埋まっています。 堆積時期は、太い木の樹林に覆われていますので、時代は経ていますが、そんなに古いものではない感じです。 |

|||

画像は、霧降滝上流の横谷温泉湯源 段丘面を埋めた土石流堆積面の上にコンクリートの引水槽がある。 湧泉の存在も、間隙の多い土石流堆積物の存在が関係しているのではないかと思われます。 |

|||

| 4.王滝 ページのはじめに戻る |

|||

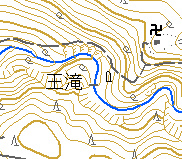

滝の本等の情報によると 1.渋川本流にかかる滝。 2.滝名 王滝(おうたき) 3.滝の記述については、各書いろいろで、 40m、50m、50m+15m、分岐瀑・50m、段瀑・40mなどとある。一番詳しいのは、 本田薫氏『日本滝名鑑4000』で・・・「高さ25+15m、幅18m 沢本流滝 直落。 幅広に分散した落水がかかる。この滝の特徴は、滝口の中央部が前方に突き出し舌の先に似ているところ。この形状は東北地方に少しあるが、他では珍しい。滝壺から廊下を経て下段15mが懸かる。」・・・とあります。 画像の滝が、25mで、張り出し型の滝面を持ち、下に15mがある、2連の滝らしい。 張り出し型については、拙HPの高宕大滝 を参照してください。 4.滝名は、珍しいが、滝の名のいわれは、 窪田文明氏『信州の滝紀行 名瀑百選』1995年 から引用すると、・・・ 「昔、渋川の下流の村に、仲のよい夫婦がいた。二人の間に玉のような男の子が生まれ、大喜びをしていたが、その子が病気になってしまった。神仏に祈っても、薬を飲ませてもききめがなく、思案に暮れていたが、ふと、小さい頃聞いた話を思い出した。横谷峡の洞窟に猿がっくった酒があり、万病にきくという。さっそく、川に沿って登っていったが、やぶは深く洞窟は見つからなかったが、さらに行くと滝の音が聞こえてきた。見ると岩と岩の間に白糸のような滝があり、しぶきをあげていた。そして滝の上の松の木の下に白髪の老夫婦が立っていた。わけを話すと、猿酒と病気によくきくという魚をくれた。男は夢かと思いながらも大喜びで家に帰り、さっそく子供に猿酒を飲ませ、小魚を食べさせた。 するとたちまち元気を取りもどし、数日で歩けるまでなった。それから滝を老人にちなみ 王滝と名づけ、老松を高砂の松とよび、守り神としたそうだ(『蓼科高原の伝説』)。」・・・・(引用終わり)・・・とのこと。 筆者は、なんで老人にちなむと「王」なのかしばらく分からなかったのですが、愚考すると、「翁」(おう)⇒「王」なのではないでしょうか。 しかし、どう見ても、「大滝」の読みが、「王滝」となったものと考えるのが妥当と思うので、上の伝説は、いわゆる地名付会伝説というべきでしょうね。 とにかく、40m近い大規模な瀑布帯なのであろうということで、下見に行くことになりました。 しかし、そう決めた後で、地形図を見てみると、2.5万蓼科山にはちゃんと滝の位置が記入された滝ですが、等高線の具合からは、一見して比高が40mもあるわけないことが予想され、かなり眉につばをつけて出かけていきました。 |

|||

●調査日 2009/08/23 ●調査者 滝おやじ ●所在地 茅野市 ●概略位置 地図は上参照。 ●交通位置 難易度 川沿いの遊歩道の丸木の橋より、よく踏まれた踏み跡があり本滝2の下まで行けた。 ●水系 天竜川水系 上川 ●渓流名 渋川 1410m地点。 ●地図 2.5万蓼科 ●緯度経度 北緯36度02分69.4秒、東経138度17分16.2秒(滝の上)(世界測地系) ●流域面積 14.2平方km ●瀑布帯 下滝1:1m 下滝2:2m 下滝3:4m 本滝1:7m 本滝2::8m 上滝(未見)よりなる曲流瀑布帯。滝高は目測。本滝1と2が2連の滝で、王滝と呼んでいるらしい。 瀑布帯の比高は、合計22m(目測の合計)になります。 ●王滝の滝高 (未測定)2連で合わせて、15mぐらい 地形図をみますと、下滝3の地点で、標高1400m 本滝2の地点で、標高1410mで、瀑布帯比高は最大30m未満となりますので、本滝2つで比高40mというのは、ありえない数字です。 目測ですが、2つ合わせて、15mぐらいでしょう。時間がなくて測定できませんでしたが、実際に測量して確かめていただきたいものです。 ●現状と最近の変化 本滝2 滝面 縦横比 1:3に近く、幟瀑。 縦横比による分類は、前出。 形態は、面滝、急傾斜張り出し型。全面滝壺、 下流の本滝1は、本滝2と似た形で、張り出し型が進行し、両溝型の溝状副滝が形成されています。 ●瀑布帯の変遷 その1 直下型の滝の形成 上滝部分を見ていないので、熔岩層の侵食については分かりませんが、かなり削られているので、本滝上流に上滝群があると思われます。 王滝が、横谷峡熔岩と糸萱火砕流の境界に当たり、テンプラ滝で急傾斜の滝となっていることは理由があることと考えられます。 すなわち、糸萱火砕流の河床では、緩斜滝を形成、後退させつつ下刻の掘り込みが進んでいて、その先端部分が、横谷峡熔岩層との接触部分にあたり、一時的に遷急点の後退が停滞したため、直下型の滝が形成されたものと考えられます。 固結度の低い火砕岩層と、固結して節理に沿う割れが卓越する熔岩層とが交互に現れる、火山体の渓流侵食によく見られる侵食形式と推測されます。 火山体渓流の遷急区間での侵食後退形式については、拙HPの那須・沢名川の例 を参照。 |

|||

●岩質・構造 ●岩質・構造本滝2の上半部部分が熔岩(横谷峡熔岩層)、本滝1と、2の下半分が大きな角礫の入った細粒の火山泥流堆積物(糸萱火砕流)からできています。 滝を断面で見ますと、上に熔岩の衣をつけていますので、私は、テンプラ滝と呼んでいます。火山の渓流で、垂直か急傾斜の滝はこのテンプラ滝がとても多いと思います。 熔岩でない火砕岩でできている滝は、おしどり隠しの滝のように、緩傾斜で、滝面がえぐられて凹凸の溝のある滝になっています。 では熔岩だけの滝はどうかといいますと、板状節理に沿ったナメ滝が多く、少なくとも横谷峡谷では熔岩層でできた垂直の滝はありません。 これは、横谷峡を作る渋川が物凄い土石流河川で、出る杭は全部打ってしまうという暴君ですので、熔岩層もどんどん壊されて削られてしまうせいだと思っています。 実際、垂直の滝の、王滝でも、下流の霧降りの滝でも、滝の熔岩層は削られていて熔岩層全体の1/2か1/3以下の厚さしかなくなっています。 他の火山の渓流でも、同じように、土石流の巨礫がバンバン流れてきて、熔岩だろうがぶっ壊してしまうという地形ができているように思います。

|

|||

●瀑布帯の変遷 その2 曲流瀑布帯の形成 王滝瀑布帯が、王滝の下流で、この渓流には他に見られない曲流瀑布帯となっていますのは、テンプラ滝であるのと同根の理由があると考えられます。 すなわち、一時的に遷急点の後退が停滞したため、滝下の遷急区間の傾斜が過大となるため、曲流を行って河床長を大きくし、曲流瀑布帯を作って、勾配を調節したものと思われます。 直線型瀑布帯が成熟すると曲流瀑布帯に変化していくのと同様の変化と考えられるでしょう。 |

|||

| 5.おしどり隠し滝 ページのはじめに戻る |

|||

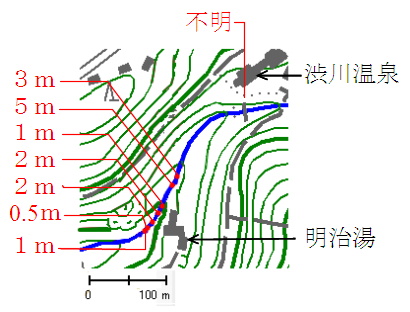

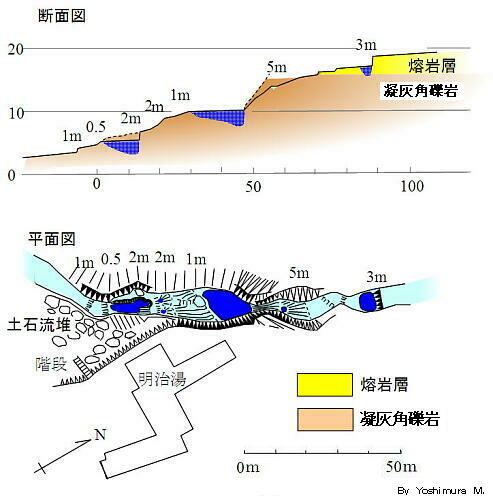

画像は、おしどり隠し滝全景。 ●調査日 2009/08/23 ●調査者 滝おやじ ●所在地 茅野市 ●概略位置 地図は上参照。 ●交通位置・難易度 川沿いの遊歩道沿いにあります。 ●水系 天竜川水系 上川 ●渓流名 渋川 1495~1510m地点付近。 ●地図 2.5万蓼科 ●緯度経度 北緯36度02分17.5秒、東経138度17分45.9秒(世界測地系) ●流域面積 13.8平方km ●瀑布帯 「おしどり隠し滝」の滝名は、明治湯下の瀑布帯に対しての名称です。 見える範囲では、下から1m、0.5m、2m、2m、1m、5m(下部が溝状になる)、3m・・・・いずれも高さは概測で不確実・・・の7連の滝がみえます。比高約15m。 |

|||

画像は、おしどり隠し滝の位置:国土地理院2.5万地形図蓼科に注記。 画像は、おしどり隠し滝の位置:国土地理院2.5万地形図蓼科に注記。赤点:滝。 1m滝から3m滝まで水平距離で、約85m(推定)。 ただし、滝の上は見えない(遊歩道がありませんでした)し、見えている範囲は典型的な直線瀑布帯をなしているので、地図から読みますと、滝から上の直線河道(長さ約70m、比高10m弱)には、まだ滝があるものと思われます。 また、その滝場の上の屈曲点のすぐ上流には、地図上に滝記号(情報がなく詳細不明)があり、10m以下の滝があります。 というわけで、遷急区間の全容は見られませんでした。後考を待つというところです。 ●滝名のいわれについて 観光滝風の名称ですが、本来の地名であるかもしれません。 信濃毎日新聞社出版局編(1998)『信州日帰り滝めぐり』 信濃毎日新聞社には、・・・「この谷はオシドリの格好のすみかで猟師が再三再四射ったが滝に隠れてしまい捕ることができなかったことから滝の名がついたという。」・・・とありますが、本来の地名であれば、もっと由緒ある本源を持つ地名ではないでしょうか。地元の文献を調べてませんので、分かりませんが・・・。 ●チヤツボミゴケ 北中康文(2004)『日本の滝1 東日本661滝』山と渓谷社には、「 この滝の特徴は.何といっても河床を緑色におおいつくしたチヤツポミゴケだ。,この色彩的にインパクトのある独特の景観は、単に珍しいだけでなく。これだけ多くのコケが生育し、滝と一体化しているところにその価値があるといえるだろう。いつまでも存続してほしい景観である。」・・・とあります。酸性河川+高冷な環境に対応しているものらしいです。 |

|||

画像は、おしどり隠し滝平面図+断面図。グーグルマップの地図を元に作図。 高さも幅もきちんと測定したものでありませんし、上の方は写真から作ったりしていますので、余り信用できない図ではあります。(^_^.) ●地層 「5万地質図蓼科山」では、川沿いはすべて横谷峡熔岩となっていますので、地質図は省略しました。 5m滝までは、すべて凝灰角礫岩。地質図を信ずれば、横谷峡熔岩層の熔岩層間の火砕岩ということになるのでしょう。 下流の王滝、及びこの上流の渋の湯付近には、横谷峡熔岩層の下の、糸萱火砕流が露出しているので、この地点の凝灰角礫岩も、糸萱火砕流ではないかとも思いましたが、一見の者の浅慮ということもあるから、地質図の通り、横谷峡溶岩層中のものとします。しかし、糸萱火砕流でない理由を知りたいところです。 ●岩質 画像で見える5m滝までは、すべて凝灰角礫岩。その上は、5m滝の上の河岸の崖と、3m滝の滝面は、熔岩層でできているように遠望しました。ということはそれより上流は熔岩層を掘っている瀑布帯なのかもしれませんね。 ●周囲の地形 明治湯のところは、一段高くて侵食段丘になっているようです。 その段を階段で降りますと、瀑布帯の下流の開けた谷底におります。この谷底は、土石流の堆積面になっています。 ●瀑布帯の構成 見える範囲約90m分の瀑布帯は、滝の景観分類で言えば、比高15mの7連連瀑ということになります。ただ、下から3~5連目の、2m+2m+1m滝は、ごく近接しているので5mの滝としても良いかもしれません。 本滝は、5m滝・・・上の様子も見ないとなんともいえませんが・・・。 規模は小さいですが、熔岩層と火砕岩層との境に、一番大きな滝(本滝)が来るという例かもしれません。 ● 瀑布帯の形 平面図で明らかのように、直線型瀑布帯です。滝が直線で並ぶだけでなく、瀑布帯の下端の屈曲点から次の屈曲点まで、連続した瀑布帯であるという性質がありますので、遊歩道がなくて見えない、3m滝の上流の70mぐらいの部分にも滝が続いているのではと思われます。 ●滝の種別 滝の幅は、4m~7mですので、5m滝を除いてすべて壇瀑。5m滝は幕瀑。 |

|||

|

|

||

画像は、2m滝の滝面 手前の岩肌に、凝灰角礫岩が露出。 ●滝面の形と変化:2m滝 滝面の下には川幅いっぱいの滝壺(全面滝壺と呼んでいます)があります。 滝面は面滝複合滝面。滝面右手の滑り台上の部分が主滝。中央と左手の2つの凹みを副滝と呼びます。 この副滝は、形からみて、滝面の頂上に開いた小滝壺(頂上滝壺と呼んでいる)の下流側の壁が破壊されたもの。 滝面の変化は、 1.主滝とつながる急斜した、一様な壁状の滝面と滝面下部の全面滝壺の形成 2.滝面上に2つの頂上滝壺が掘られる。 3.2つの頂上滝壺の下流側の壁が破壊され、副滝となり、滝面が後退、 と読み取れます。 滝面地形の名称については、拙HP「滝を観る」 を参照してください。 |

|||

画像は、1m滝の下流。 ●滝の微地形 画像の左側が、左岸側に堆積した土石流堆。その堆積のために川の流れが右岸側に押しやられていて、右岸側の基盤(凝灰角礫岩)を側刻している様子。 |

|||

| 6.その他の滝 ほか ページのはじめに戻る |

|||

画像は、屏風岩の滝 4m 熔岩がなく、火砕岩のみでできた滝の例。 滝面が糸萱火砕流(地層名は火砕流ですが、泥流堆積物が大部分)の滝は、すべて、緩傾斜のナメ状の滝になっています。例外がなく、当然といえば当然かもしれません。 屏風岩の滝は、王滝下流遷急区間の始まりの滝。糸萱火砕流の岩質に対応した緩傾斜の滝です。 滝崖の岩質は糸萱火砕流の凝灰岩。赤く鉱染されている。滝崖上部に、横谷峡熔岩流が露出しています。 冬季には、糸萱火砕流の凝灰岩層からの湧水が凍って氷壁になり、呼び物になっています。 火砕岩部分の谷底は、しばしば即刻を受けて谷底が広がり、土石流の堆積ポケットになっていることが多いですが、この滝の上もそうで、一時全面的に土石流に埋積され、それを川幅分再度掘り出したものです。 滝面の上には、洗掘され残った巨大な土石流礫が乗っていて、画面手前の道部分も土石流堆。滝の上も段丘状の土石流堆で埋積されています。 |

|||

| 7.乙女滝と坂本養川 ページのはじめに戻る |

|||

乙女の滝は、1792年に、坂本養川が開いた大河原堰の用水路途中に作られた人工滝です。 坂本養川は、江戸時代の新田開発に大きな足跡を残した有名な人物で、乙女滝は、その用水路途中に計画的に作られた由緒正しい人工滝です。 横谷峡の入り口にあり、渋川の峡谷の崖を落下させています。 滝の部分は、蓼科高原熔岩に掛けてあり、滝の下で、熔岩下部の破砕部分と下位の凝灰角礫岩(横谷峡熔岩の火砕岩?)の斜面を流れて、用水用の橋で渋川上空を渡り、その先は、トンネルになっています。 ●調査日 2009/08/23 ●調査者 滝おやじ ●所在地 茅野市 ●概略位置 地図は上参照。 ●交通位置・難易度 川沿いの遊歩道沿いにあります。 ●水系 天竜川水系 上川 ●渓流名 渋川 1250m地点。 ●地図 2.5万蓼科 ●緯度経度 北緯36度02分09.7秒、東経138度16分14.6秒(世界測地系) ●流域面積 - (人工用水路) ●いわゆる滝の本における、記載漏れ このように用水のための人工滝(滝モドキ)として、知られていますし、実物見れば、滝の形も変だし一目でわかる人工滝でもあります。 しかし、いわゆる滝の本・・・・たまたま私の持っていた本ですが・・・日本の滝1000、日本滝名鑑4000などに、人工の滝という記載がありません。こうゆうことは書いとくべきではと、思うんですが・・・・どうしてでしょうかね。 |

|||

滝の上流の用水路 |

滝上。用水路が道路下をくぐり、滝となっている |

||

滝面は、木の間がくれに見える。滝下の火砕岩の斜面。 |

滝下の渋川の上空を渡る用水用の橋 |

||

作成者坂本養川で調べてみますと、この乙女滝は、単なる用水路の末端を放流するための滝ではないことがわかります。 複数の川の水を合流させて水量を確保する繰越堰といわれる形式の用水路の中間を滝にして落として、滝下の用水橋で谷を横断し、谷からの取水を合流させるための工夫の一つになっている人工地形です。 坂本養川は、八ヶ岳西麓や諏訪地方では、郷土の偉人になっていて、なんと農林省や長野県のHPに出ていました。 坂本養川:坂本市之丞(1736-1809)のインターネット情報 長野県 諏訪地方の繰越堰を拓いた坂本養川:農林省のHPです l 坂本養川(さかもと・ようせん)の繰越堰開発:長野県HP 守り続けてきた流れ「養川の汐」:長野県の公式HP これは、リンク分が長すぎてリンク貼れないので、この題名で検索してください。(^_^.) 茅野市の八ヶ岳総合博物館には、坂本養川コーナー展示があります。 浅川清栄著(1998)「諏訪の農業用水と坂本養川」という、立派な解説・資料集を、資料館で売っていました。 なお、用水関係の人工滝は、八ヶ岳資料館の展示で見ると、乙女の滝以外に、乙見の滝(大河原堰末端 1792年完成)、夕霧の滝(滝の湯堰中途 1785年完成)があるようです。 ●乙女滝は、用水施設としてここが凄い 乙女滝そのものについての記述は、上記の展示や本にはありませんので、人工滝として考察してみました。 1.用水の末端の放流滝ならいくらでもあるのですが、用水路の中途に滝を置き、用水路の勾配軽減と流速の低減を狙ったものと思われ、えらく由緒正しい人工滝で、ここまでくると滝モドキといっても、たいしたものです。 2.立地もよく考えていて、わざわざ熔岩層の崖に水を導いて、地形変化が起こらないようにしてあります。 作成後300有余年を経ているわけですが、滝の位置や滝面の変化は無いようで、周到な設計だと思わざるを得ません。 |

|||

| <乙女の滝の水行場化> ところで、資料集やインターネットでは出てない情報がありましたので、以下に示します。 木戸口神社の説明板銘文(句読点を補う。太字:筆者) 「 木戸口神社の由来 木戸口とは昔の関所の代役をしていたところで、此の口を通りて木戸口坂、赤渋平、我党場(がとうば)に至り、此の地より二手に別れ、一筋は逆さの平から大石峠を経て松原湖より今の南佐久方面に至り、他の一筋は我党場より馬勢口(ませくち)にて馬を返しそれより足で天祥寺原を経て北佐久方面に通じたのである。 武田信玄はこの道を利用して棒道と名づけ各所に墨を積んで塚を築き又は軍用金を埋め又は我が軍勢に合図をする為、屋根棟(やなむね)(今のパークホテル付近)と我党場は烽火(のろし)を揚げた場所とし、木戸口平に武田軍勢の勢揃いをした所と聞く、 其の后、坂本養川に依り水路が開かれ滝が出来てより、多くの善男善女が願を達成する為この滝を潜り身を清め神に祈願し、其の願が成就したことに依り乙女滝と呼び、其の名は高く世の人の知る所となり、今尚若人達が斎戒沐浴して神に祈願する人跡を絶たずと聞く。 又、この木戸口の付近は諏訪大社の古代の牧場にて、其の当時の地名が残り、遠見場にて見張りをし、槙(まき)寄せに追込み弓掛木(ゆみき)にて獲物を射止め、木戸口平に集め御祭事をして神に奉りし所と伝えられ、諏訪明神、建名方の大明神の神霊のまします所につき、木戸口神社として祀られたるものなり。」 新規に作成された乙女滝が、水行場となったということですが、資料集の文書には、このようなメンタルな情報はないようです。 滝ができた後、自然発生的に水行場となったというより、坂本養川が当初から意図して水行場としたのではないかと想像しています。 この滝の部分は、十分保全しなければならないところでもあり、水行場として信仰対象にすることによって、滝の保全管理を狙った深慮遠謀ではないかと思うのですが。 |

|||

| 横谷峡の滝を観て・・・まとめ ページのはじめに戻る |

|||

| 一つ一つの滝の地形を観察して、滝の出来方を考察してきましたが、それをまとめて、気付いたことをまとめてみます。 <横谷峡の岩質と河川の働き・・・成層火山の渓谷の特徴> 横谷峡は、地形図の読図では、火山原面を残す新しい成層火山の山体を刻む、幼年期のV字型峡谷。といえます。 一方、横谷峡の谷の歩いてみた谷の様子は、 1.谷の形は・・・欠床谷。支流合流が少ない。源流は火山原地形で、下刻は中途までで、渋の湯付近までしか到達していない。 2.岩質は・・・熔岩層と火砕岩層(地質図では横谷峡熔岩と糸萱火砕岩)が、交互に河床に出てきます。固結した順層の地層と未固結ないし半固結の地層を侵食して出来た峡谷ということになる。 3.河川営力は・・・河床勾配が大きく、巨礫と細粒物質が河床に供給されて、河床には土石流礫の礫堆が堆積し、岩床は滝の部分だけで、土石流が渓流の主要運搬営力であると思われます。 地形図の読図結果と谷を歩いてみた谷の様子とは、まとめてよさそうですから、 横谷峡で観察した渓谷侵食の様子を、成層火山の新しい侵食峡谷の地形形成の一例であると考えます。 そこで、横谷峡の事例を、一般化してみると 1.河床縦断では・・・火砕岩の部分の勾配が急で、熔岩の部分の勾配が緩い。 一般に河床の岩質が異なる岩が交互にある川の勾配は、硬い岩の部分ほど相対的に緩いから、一般法則ですね。 2.土石流の作る谷の形・・・・侵食力が強力なので、熔岩でも、出る杭を打つという形で削られてしまい、 柳に風と受け流す平滑岩床が安定形となるようです。平面形については・・・観察不足。 火砕岩では、熔岩より勾配のある河床が作られます。 観察不足ですが・・・・河床の平面形は、勾配急で狭い部分と勾配緩で広い部分が交互に出てくる形になり、 広い部分は土石流の堆積ポケットになっているようです。 3.遷急点の立地は・・・下流に火砕岩、上流に熔岩となるその境の部分が遷急点になります。 遷急点下流の遷急区間は火砕岩です。ということで、瀑布帯は、下流から火砕岩の滝ではじまり、最上流に熔岩のテンプラ滝がある。 4.滝の形は・・・、 垂直の滝・・・上部熔岩、下部火砕岩のいわゆるテンプラ滝 火砕岩のみの滝は、緩傾斜の面滝・浅い複合滝でした。滝面部分に水蝕で溝状、歐穴状の滝微地形ができることもあります。 熔岩のみの滝は、板状節理の順層ナメ滝が横谷峡では見られました。 緩傾斜線滝あるいは溝状副滝の複合滝が、那須の乙女滝でありましたが・・・・まだデータ不足ですね。 |

|||

| 参考文献 ページのはじめに戻る | |||

| 窪田文明著(1995)『信州の滝紀行 名瀑100選』 郷土出版社 147p 信濃毎日新聞社出版局編(1998)『信州日帰り滝めぐり』 信濃毎日新聞社 199p 竹内敏信+日本滝写真家協会(2001)『日本の滝1000 和みの滝350』 ㈱学習研究社175p 北中康文(2004)『日本の滝1 東日本661滝』山と渓谷社 431p 木田 薫(2005)『日本滝名鑑4000』東方出版株式会社 514p 河内晋平(1974) 5万分の一地質図「蓼科山地域」及び同 説明書 工業技術院地質調査所 浅川清栄著(1998)「諏訪の農業用水と坂本養川」 茅野市 |

|||