| 滝おやじの巨石奇石の地学 訪問記録 | ||||

| |

||||

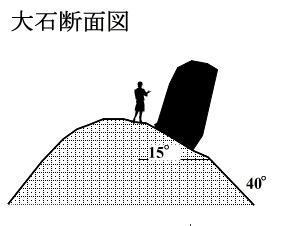

2013年6月訪 マサ化した花崗岩からなる丘陵地の稜線部に残存して、侵食抵抗点になっているコアストーン。 コアストーンの大小や露出地点の違いにより、露出後の破断状況が異なっている。 <発端> 花崗岩の巨石地形事例を集めるため、福島県の阿武隈花崗岩露出地を廻っています。6月に、巨石の位置情報がパンフで紹介されている福島市飯野町(旧飯野町)を歩きました。 |

||||

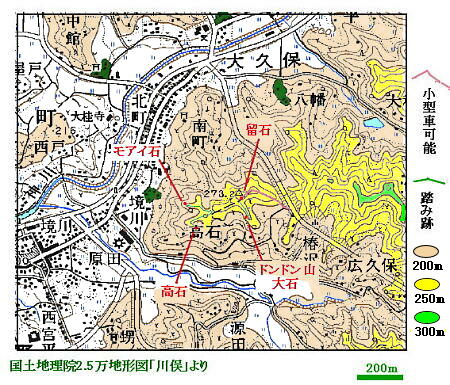

<到達ルート> 留石(とめいし)公園まで <到達ルート> 留石(とめいし)公園まで2.5万、5万地形図は川俣。 まずは、留石公園の中央、273.2mの三角点・留石地点まで行きます。 右図参照。小型なら車でいけます。ただし、狭く、急、未舗装ですので、条件の悪いときは乗り付けるのは、無理でしょう。 そこは、留石のある小丘の下で、手前に公園の案内地図看板と案内標があります。 看板地図には、他の4つの巨石(ドンドン山の大石・モアイ石・高石・行灯石)の位置があります。 |

||||

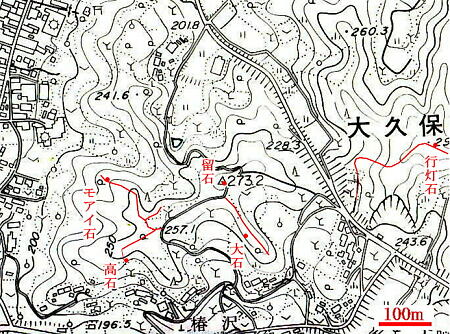

<5つの巨石、立地特性> <5つの巨石、立地特性> 飯野町発行の1万分の1地形図に、赤で巨石位置と道を記入しました。 行灯石へのルートは、未踏査ですので推定。 地質は、地質図では粗粒花崗閃緑岩(角閃石・黒雲母花崗閃緑岩)です。ただし、岩相はその花崗閃緑岩が風化したマサが大部分で、マサ中に未風化のコアストーンが散在しています。 このような、未固結な粗粒砂中に未風化の堅硬なコアストーンが散在する岩相の岩石からなる山地が、侵食を受けているので、コアストーンが侵食に対する抵抗点になり、山頂や稜線末端の肩となっています。 図中の5つのコアストーン巨石と地形との立地関係でも、上記の関係が見られ、巨石は、山頂にあるか、あるいは、山頂に続く平坦な稜線の末端の肩部分にあります。 内訳を見ますと、留石と行灯石は、山頂部立地のコアストーンで、この未風化岩塊が抵抗して山頂になっていると考えられます。 一方、他の3つの巨石はいずれも、平坦な主稜線末端の肩地形にあります。・・・1万図および位置図参照。 ただ、3つの巨石の立地は共通していますが、露出の様子は異なり、モアイ石は、稜線肩の基盤露出。高石は、稜線末端のコアストーン群、 ドンドン山の大石は、稜線末端の単独コアストーンという違いがあります。 <行灯石について> 今回、時間切れと、道が草で、行灯石には行きませんでした。 公園の所在位置図から、1万分の1地形図上で位置推定してみますと、広域農道東方に続く山の山頂直下緩斜面上にあるらしく、「巨石探訪」の文章と画像から推定しますと、留石と同じような山頂コアストーンが少し移動して、破断面が露出しているものらしいです。 |

||||

| <以下、各石の様子> 留石(とめいし) ドンドン山の大石 ⇒こちら モアイ石 ⇒こちら 高石 ⇒こちら |

||||

留石(とめいし) |

||||

飯野町発行のパンフレット「飯野町巨石探訪」に、山頂にある完形のコアストーンらしき記載がありますので、訪ねました。 名称: 留石 とめいし 所在地:福島市飯野町大久保 留石公園 三角点237の近く。 後で知りましたが、この石は、飯野町史、地質の項にある地質図に、コアストーンとして記載されていました。 地質は、粗粒花崗閃緑岩(角閃石・黒雲母花崗閃緑岩):飯野町史による 山頂の緩斜面にあるコアストーンとして典型的な形でした。 「飯野町巨石探訪 飯野町刊」} の記載============================================ 留石 とめいし 1674年の総検地の際にこの名が付けられたという ・遠く安達太良連峰を望む見晴らしのよい高台にある「留石」。 米沢藩の60余年にわたる長い支配が終わり、信達両郡が幕府直轄領となって寛文4年から代官の支配となりました。 福島代官の国領半兵衛は、寛文11年(1671)3月から延宝2年(1674)10月までかけて信達両郡の総検地(土地の面積を計り税金等の算定基準にする。現在の国土調査)を行いました。小手郷内(現在の月舘町、川俣町、飯野町)村々の検地は秋山村(川俣町秋山)より始まり、大窪村(飯野町大字大久保)の字久保山にあった大石の所で検地が終了したので、ここで「留る」と言うことからこの石を[留石]と呼ぶようになったというのが留石の由来です。 また、最近の調査で、この場所が館跡ではないかと言うことが分かってきました。隣接する山林にも昔の遺構が残っています。見通しの良い場所で、北側には鼠舘や越中舘、南は苅松田城、西には向舘、南西に針木戸舘などが見渡せます。何か事あれば「のろし」などで連絡がとれる距離でもあり、当時が偲ばれます。 留石は現在公園化され、桜の名所として春から秋にかけて多くの人の憩いの場として親しまれています。 留 石 ■所在地:飯野町大字大久保字久保山 ■寸 法:最大地上高2m80cm 最大周囲長8m ================================================================== |

||||

| <留石の立地> 山頂の緩斜面上に、小丘があり、2つの露出コアストーンとその下に複数の埋没コアストーンからなっています。 丘の裾に、転落移動したと思われる、コアストーン岩塊が1つ見られます。   岩質は、粗粒花崗閃緑岩。露岩は表面がかなり風化が進みもろくなっています。 <岩塊の微地形> いずれも、表面は風化してもろくなっていますが、風化球面で、破断面は見られません。 この形は、山頂平坦面にある無移動のコアストーンに通例の形です。 2つの露出コアストーンは、下に埋没コアストーンがあるが、明らかに下とは分離した岩塊になっていて、根石ではありません。 |

||||

|

|

|||

|

上左:東側下部から見上げた2つのコア石 上右:北側山頂側から見下ろした上のコア石 左 :西側から、見上げた上のコア石 |

|||

| 転落岩塊 西側の下部に一部破断面が見られるが、大部分は風化球面のまま。 転倒して、緩斜面上に横たわっている。 |

||||

転落岩塊 西側より 南側より → 転落岩塊 西側より 南側より → |

|

|||

| <歴史資料> 公園の説明看板銘文。 「巨石探訪」と同趣旨。 留石公園 とめいしこうえん A 景観部門 12 所在地 飯野町大字大久保字高石山地内 他 慶長三年(1598年)から貢文四年(1664年)までの六十年余にわたる米沢上杉藩の長い支配が終わって、信達両郡は幕府直轄領となり、貢文四年から代官支配となりました。 寛文十一年(1671年)三月時の福島代官国領半兵衛内は、延宝二年(1674年)十月までかかって信達両郡の総検地を実施しました。 その結果二郡の高十九万六千八百五十石余と決定し、以降明治までこの村高が基準となって年貢が賦課されていました。 小手郷内村々の検地は、秋山村(川俣町)より開始され、大久保村の検地は久保山にあった大石のところで寛文十二年三月に終わったので、ここを「留石」と名付けたと育われています。 小手郷組の御検地御手代は八名であったが、大窪村(大久保村)検地帳末には、次の通り記載されています。 国領半兵衛内 前田平右衛門 上遠野金兵衛 石島庄太夫 山口権右衛門 大窪村名主 蔵人 助之丞 利兵工 各村高は次のとおリ 飯野村 二九三七石一三三合 大窪村 一八六二石五五三合 青木村 一四八二石五一一合 現在は公園化され、展望が素晴らしく、桜の季節には保育園や幼稚園の遠足など来園者も多くあり、花見客の中では最高の場所として近年賑わいのあるいこいの場となっています。 平成十六年十二月 飯野町教育委員会 |

||||

| ドンドン山の大石 | ||||

「飯野町巨石探訪」には、採録されていません。飯野町発行のパンフレット「飯野町巨石探訪」で留石のある留石公園に行ったら、案内看板がありました。 所在地:福島市飯野町大久保 留石公園 三角点237の南の尾根稜線直下。 後で知りましたが、この石は、飯野町史、地質の項にある地質図に、コアストーンとして記載されていました。 地質は、粗粒花崗閃緑岩(角閃石・黒雲母花崗閃緑岩):飯野町史による ================================================================== |

||||

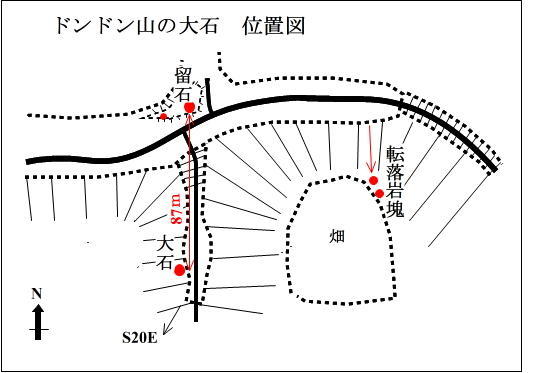

| <到達ルート> 2.5万、5万地形図は川俣。  まずは、留石公園の中央の273.2mの三角点・留石地点まで行きます。 そこに、公園の案内地図看板と案内標があります。 ドンドン山の大石へは徒歩100m。 南の枝尾根の踏み跡を下り、尾根の肩の手前、右手。 樹林の下にあり、三角点付近は勿論、枝尾根からも近づかないと見えませんので、案内板がないとまず気づかないでしょう。 |

||||

なお、三角点東方の稜線の肩部分には現在巨石は見られませんが、かっては存在していたらしいです。というのは、位置図に示したように、稜線の肩部分から転落してきたと思われる大きな岩塊が2つ、斜面直下の斜面下部と谷底低地の境に落下しているのが見えます。 → 位置図に示した転落岩塊とマサの谷頭斜面。 |

||||

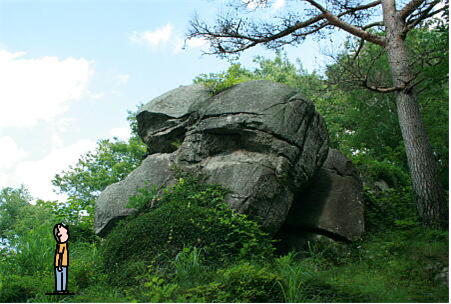

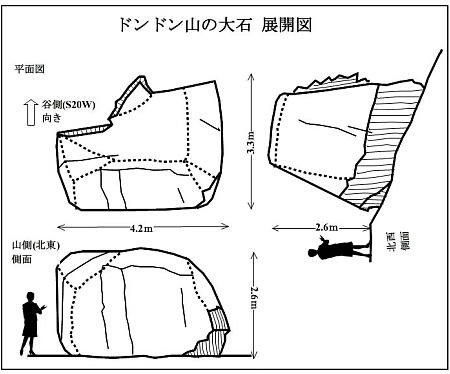

| <巨岩の地形> ↓ 左図 参照。 幅が4.2m、奥行きが3.3m、高さは山側から見て2.6m、谷側からは3.5mぐらいある、大きなコアストーン岩塊です。 岩相は、粗粒花崗閃緑岩(角閃石・黒雲母花崗閃緑岩)。風化はしているようだが外観は新鮮そうです。 稜線の平坦部分から急斜面に変わる遷急点付近にあり、石の向きは、S20°W向きで、谷側方向に5°ぐらい傾いています。 ⇒ 右図 巨石の形を見るため展開図を作成しました。 図の細線のハッチで示した面は、破断・剥離面。 白抜きで示した面は、コアストーンの風化球面 当初は、節理面にそって割れてできた立方体で、各稜が丸くなった形のコアストーンでしたが、谷側に面する部分が破断して欠け落ち、2/3ぐらいになっています。 谷側の破断は、コアストーンにもともとあった局部的な節理割れ目と無理矢理破断した不定形破断割れ目とで割れています。 破断転落した岩塊片は、下の急斜面を転落して行ってしまい、近傍には全く残っていません。 |

||||

|

|

|||

↑ 手前は南東側側面。右手に北東側・山側側面 山側側面には表層破断開口割れ目が入っている。 南東側側面に入っている線はアプライト脈 ⇒ 北西側側面 岩塊下部は表層が細かく破断。 |

|

|||

|

|

|

||

| 南西側・谷側側面 コアストン内の節理面に 沿って破断 |

奥行き方向が南西側側面、左右報告が南東側側面 コアストン内の節理面に沿った破断面 |

南東側側面の山側半分 入っている線はアプライト脈 |

||

| <歴史資料> なし。 |

||||

| モアイ石 | ||||

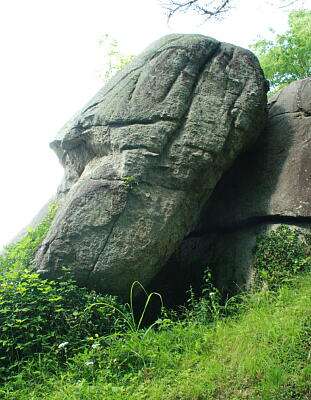

飯野町発行のパンフレット「飯野町巨石探訪」で紹介されている石。留石のある留石公園にあり、案内看板があります。 所在地:福島市飯野町大久保 留石公園 三角点273.2m北西方向の尾根稜線の肩、標高240m付近。 後で知りましたが、この石は、飯野町史、地質の項にある地質図に、コアストーンとして記載されていました。 地質は、粗粒花崗閃緑岩(角閃石・黒雲母花崗閃緑岩):飯野町史による 「飯野町巨石探訪」 飯野町刊 の記載============================================ モアイ石 イースター島の「モアイ」を想わせる飯野町の巨石を代表する石 巨大な岩の間に小さな祠が祀られています。 人面岩と言っても不思議ではない、人の首から上の部分が、別の岩によりかかっている状態で存在しています。 「これはまさにイースター島にあるモアイの石に似ている」と言うことから、昭和末期頃から「モアイ石」と呼ぶようになりました。以前は「大石」と呼んでいて、子どもたちの恰好の遊び場だったそうです。モアイ石の頭部にあたる部分には星座らしき穴が数ケ所あるのが確認できます。 モアイ石のある山林は、大桂寺の所有となっていて、大桂寺が現在の場所(大久保字普門)に移る以前は、このモアイ石のある山裾にあったと言われています。 また、モアイ石の近くには一段低い凹みがありますが、そこは大桂寺の和尚が修行をした場所と言われています。 モアイ石からの眺めは素晴らしく、眼下には大久保の町並み、北に千貫森、西には吾妻連峰の山並みという眺望が広がります。春から秋にかけては周囲の自然林や草花、また野鳥や動物との出会いなど楽しさも倍増します。 ・所在地:飯野町大字大久保字久保山 ・寸 法:最大地上高3 m40cm 最大露出幅2m80cm ======================================================== |

||||

| <到達ルート> 留石の下に、公園の案内地図看板と案内標があります。そこからの道は整備されており明瞭、石の近くで、展望が開け、千貫森や安達太良山を望めます。 |

||||

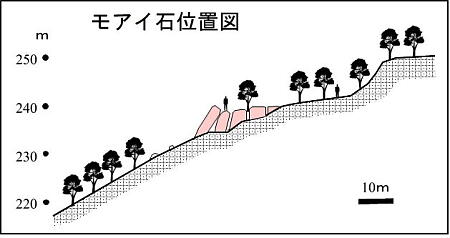

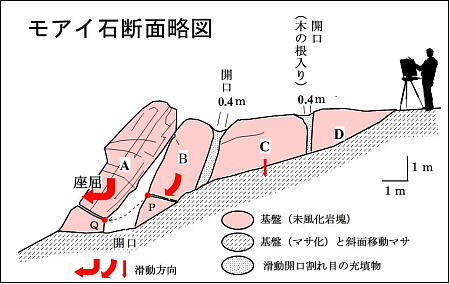

| <立地> モアイ石は、稜線沿いの断面でみますと、左図のように平らな稜線の肩にあたり、石より以下の稜線は、傾斜が急になる地点にあたります。 この地点に、未風化の基盤が露出し、基盤の頂部は縦方向の節理面に沿って4つの岩塊(コアストーン)に分離し、それぞれの岩塊の頭は丸みを帯びた風化球面になっています。 稜線沿いに上から見下ろしますと(右図)、稜線末端に露岩の低い高まりがあるだけですが、下から見上げますと、周囲を岸壁に囲まれた段となっています。 この岩壁は、産状から、コアストーンや移動した岩塊でなく、基盤岩体の上部が露出している、いわゆる「根石」と思われます。つまり、この地点は、周辺の基盤が風化により深層までマサとなって「砂の山」と化しているなかで、ここだけ、未風化の基盤岩体が露出している場所と考えられます。 |

||||

|

モアイ石 稜線上より、上から見下ろす |

|||

| なお、稜線を横断方向で見ますと、未風化の基盤岩体はかなり広いですが、すべてが突出しているのでなく、その一部だけが列状に残っていて、それ以外の未風化基盤部分は、上部がすべて転落して低くなってしまっています。 | ||||

モアイ石 下から見上げる。 |

||||

<巨岩の地形> <巨岩の地形> 露出基盤岩体は、縦断方向に見るとA〜Dの4つの岩塊に分かれます。⇒下図。 高さは3.5m程度で、さして大きな石ではありません。ただ、岩塊Aは(あるいはBも)、垂直方向に立っていた岩塊が、下部が下方に斜めに滑り落ち、上部が後ろに寄りかかる形でずり下がるという、「座屈」と呼ばれている動き方で滑動しているのが特徴です。その結果、断面が三角形で、下半部が広がる開口割れ目ができています。 二本松市木幡の胎内くぐり岩(出向番号22)は、稜線の肩地形として似た形です。しかし、胎内くぐり岩の場合は、急傾斜した尾根の肩で、同じ滑動でも「転倒」型の動き方になり、オーバーハングした岩壁地形を作っています。 モアイ石の場合のように、緩傾斜・平坦な尾根の肩地形では、座屈という別の形になるのは興味深いです。岩塊背後方向から押す力の大小によるものでしょう。 全景に示すように、岩塊Aの下は、マサの地山で、岩塊Aより前方には、もともと基盤岩塊はなかったようです。 また、岩塊Aには、前面に眉と目のようにみえる水平な突出と凹みがあり、モアイ石と呼ばれるわけですが、この凹凸を生じさせた水平方向の割れ目と、鉛直方向の割れ目が見られます。 岩塊の移動を復元してみますと、図のP→Qに動いているようであり、この2方向の割れ目は破断割れ目ではなく、もともとの節理割れ目の可能性が高いです。 |

||||

モアイ石全景 岩塊Aの下は、マサの地山で、岩塊Aより前方には、もともと基盤岩塊はなかったようである。 岩塊A ⇒ |

||||

| 岩塊Aが、落ち込みながら、左に滑って行ったと考えられる。座屈の結果、下開きの三角形の開口ができている。 岩塊Bと背後の岩塊Cとの関係は、Bが座屈しているようだが、Cとの間の開口部の形状は未確認。 |

||||

岩塊A・B間の開口 |

岩塊BとC |

|||

| 左側の岩塊Aの最下部が、座屈以前は、右の岩塊Bの水平な節理割れ目の高さにあったと思われます。 岩塊Aが、落ち込みながら、左に滑って行ったと考えられます。座屈の結果、下開きの三角形の開口ができています。 岩塊Bと背後の岩塊Cとの関係は、Bが座屈しているようですが、Cとの間の開口部の形状は未確認。 |

||||

| <歴史資料> 説明看板があります。「探訪」の文章とほとんど変わらないので省略。 「モアイ石」という名称は、観光化に際して付けられた名称のように感じましたが、以前「大石」と言われ、その後、地元民の間で変化していった名称とのこと。地物名の変化の例でしょう。 なお、大桂寺の立地との関連伝承が記されており、そもそもはそれなりの信仰対象であったものと推測されます。 「モアイ石の近くには一段低い凹みがありますが、そこは大桂寺の和尚が修行をした場所と言われています。」の場所については、未確認。 =================================== |

||||

| 高石 | ||||

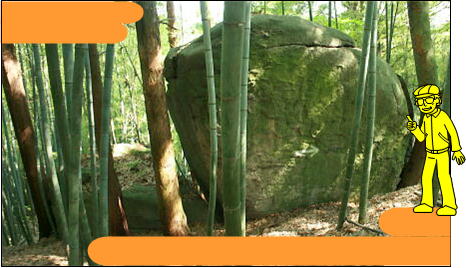

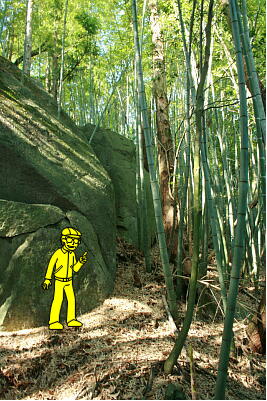

飯野町発行のパンフレット「飯野町巨石探訪」で紹介されている石。留石のある留石公園にあり、案内看板があります。 三角点273.2m西方向の尾根稜線の肩、標高240m付近。 後で知りましたが、この石は、飯野町史、地質の項にある地質図に、コアストーンとして記載されていました。 地質は、粗粒花崗閃緑岩(角閃石・黒雲母花崗閃緑岩):飯野町史によります。 「飯野町巨石探訪」 飯野町刊 の記載============================================ 高 石 モアイ石留石と同エリアに存在する胎内くぐりもできる巨石 大字大久保の字高石地内に巨石群があります。おそらくこの石名から字名が付いたと思われます。大きな岩が6個あり、その他にも目だない岩が地表にのぞいています。その中でも特に巨大な岩は見る人を圧倒します。 巨石の中腹に棚のような平面があり、そこには稲荷神社が鎮座し、久能家の氏神として祀られています。 巨石が集積していることから、ここではさまざまなめずらしい岩を見ることができます。たとえば、胎内くぐりができる巨石や樹木が生えている平面状の岩、割れ目から孟宗竹が伸びている巨大岩など…。 また周囲一帯は杉古木や竹林に被われていて、何とも言えない雰囲気があり、癒しの空間とも言える場所です。 稲荷神社のお仕えである狐はもちろん、狸、リスなど野生の動物や小鳥に出合う機会もあります。 高 石 ・所在地:飯野町大字大久保字高石 ・寸 法:最大地上高2m 最大露出幅5m ======================================================== ・・・・(筆者注)寸法については過少。大石は大きく2つに分離した岩塊ですが、見上げるように大きく、まさに誰でも感嘆する巨石です。一方の本体だけで地上高10m、露出幅10mはあると目測。 |

||||

| <到達ルート> 2.5万、5万地形図は川俣。まずは、留石公園の中央、273.2mの三角点・留石地点まで行きます。車でいけます。ただし、狭く、急、未舗装ですので、条件の悪いときは乗り付けるのは、無理でしょう。 留石の下に、公園の案内地図看板と高石への案内標があります。案内地図には、他の3つの巨石(ドンドン山の大石・モアイ石・行灯石)の位置もあります。 道は整備されており明瞭、地図(上の図参照)のルートで簡単に行けます。 大石の近くは踏み跡が、分かれていて不明瞭だが、石の下には簡単に行ける。高石集落の方から上るルートは未確認。 |

||||

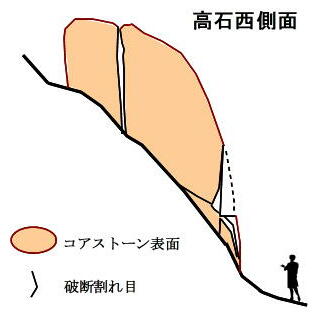

| <立地> 高石の地点では、西向き主稜線の稜線緩斜面上から遷急線の下の南側急斜面上部にかけて、大小のコアストーンが林立しています。 その最大のものが、急斜面に聳えている10mを越えると思われる大石です。これが「高石」の元になった巨石でしょう。もの凄く大きくて、直立しています。 この石本体は、いわゆる根石であるのは確実で、この巨石群は、未風化基盤岩体の頂部が稜線末端とその急斜面に露出しているものでしょう。 |

||||

稜線平坦面にあるコアストーン 北側から |

同 南側から。 コアストーン立石。周囲は破断している。 |

|||

南斜面上部にある巨石群 倒れて、破断しているものが多い。 |

同。 斜面の下部に、立っているのが高石の頂部。 |

|||

南向きの急斜面上に突出した立石の頂上部。東側(画面左手)は開口割れ目で割れて、ずり落ちている |

||||

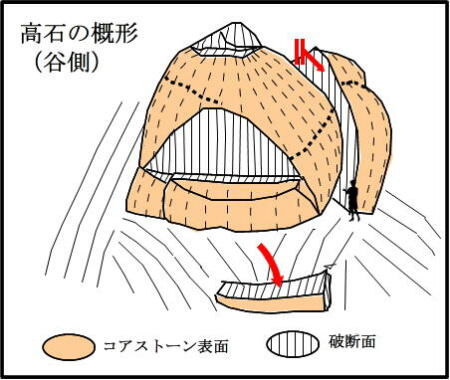

| <巨岩の地形> 南向きの急斜面に突出している、縦横10mを越える巨岩で直立しています。 元々の形は、縦方向の節理面に沿って風化形成された直方体(谷側方向が長辺)で、頂部が、谷側方向に斜めになった片屋根状の岩塊です。岩塊表面は平滑な丸みのある風化球面になっています。 この岩塊が、南向きの急斜面上に露出して、現在、重力破断しつつある状態と考えられます。 地中にあったコアストーンや未風化基盤が地表に露出した後、重力破断していく最初期の形を示す好例と考えられます。 |

||||

|

|

|||

| 岩塊の南側中部は、垂直の破断面で割れ落ち、高石の下方には、破断した破片岩塊が落ちています。 また、南側下部は、垂直の破断面が入り、3つの滑動ブロックに分かれて、下方に動いています。 岩塊の東方に支谷があり、その方向に岩塊の東側が垂直の開口割れ目で破断して、分離しています。 |

||||

岩塊東側の開口割れ目と分離岩塊 |

高石下方に転落した破断岩塊片 いわゆる舟石型の形をしている。 |

|||

岩塊西側面にも垂直な破断割れ目があります。この割れ目は南東から北西向きで、岩塊内部では、割れかけの状態ですが、岩塊が分離しかけているのがわかります。 |

||||

西側面の上部 |

西側面の下部 |

|||

| <歴史資料> 未調査。看板等無し =================================== |

||||

| (以上) | ||||