| 滝おやじの巨石奇石の地学 訪問記録 | ||

| |

| 滝おやじの巨石奇石の地学 訪問記録 | ||

| |

舟石 長軸側を見る。長軸長さ9.6m。 手前側も右手が人工カットされているが、 裏側は完全にカットされ、大きさが半分になっている。 推定復元すると、長軸9.6×奥行き7.2×地上高1.8mの大きな平べったい岩である。 |

||

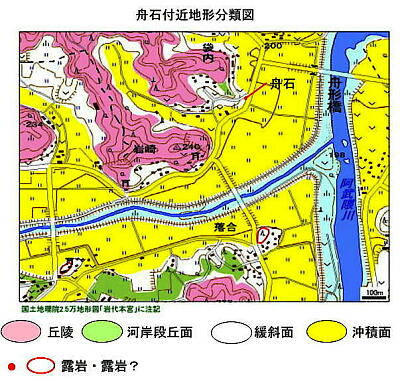

| <発端> 花崗岩の巨石地形事例を集めるため、福島県の阿武隈花崗岩露出地を廻っています。 この地方の巨石の事例は、インターネット上のyo-hamada氏のブログ「巨石!私の東北巨石番付」 (http://hamadas.exblog.jp/ 20130522現在) から所在情報を得ています。 この舟石もその一つ。  地名の元になっている巨石とのことですが、信仰対象ではないようです。 yo-hamada氏のブログでみると、平べったくて球形でなく、長軸が10m近くあり、異形の、異常に大きな岩塊です。 単なるコアストーンではなさそうだし、大きな破片が滑動しているのだろうか、等々、興味を持って訪れてみました。 <位置と交通> 二本松市舟石にあり、阿武隈川西岸の平野と山地の境にあります。石の傍らの道路は交通量が多い。 二本松丘陵とよばれる、阿武隈花崗岩のマサからなる低い山地と、阿武隈川の沖積平野との境にある。 緩傾斜の斜面末端にあり、この斜面は、厳密には、比高10mぐらいの河岸段丘の段丘崖斜面にあたる。 岩のある所は、 (1)段丘崖の最下部である、 (2)平面的には沖積平野に張り出した岬状地形の先端にある。 という立地の特殊点です。 この岩と立地が類似する、平野への突出地形が近くに2ヶ所ある。 地形図に赤丸で示した図の南東と南西画の神社となっている地点で、同じような平たい巨岩が存在するのではと想像される。 車は、ベリーサ。 |

||

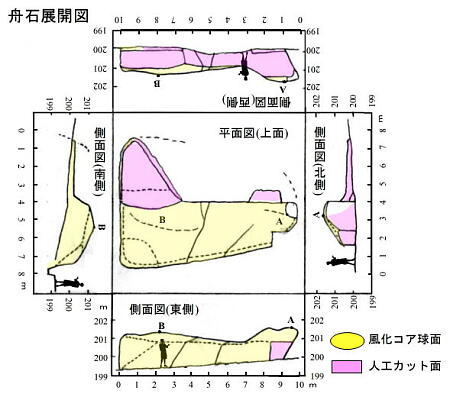

<岩塊の形> <岩塊の形>一言では言えない、複雑な形をしているので、平面図側面図に分けて展開図を作成しました。 私は絵が下手なので、各面からの画像で補って下さい。 (1) 岩塊の西側半分は採石されて垂直の切り口のみが残っています。 北側も、カットされている・・・採石のためではなさそう。 図のピンクに彩色部分。 本来の岩塊を復元想像してみると、南北方向9.6m、東西方向7.2m、地上高1.8mの大岩塊で、 上面は波打っています。 形から見ると、コアから破断した岩片に見えるが、巨大すぎますかね。 表面はすべて丸みを帯びた風化球面で、重力破断面はありません。 中央に東西に開口していない節理面が1つ全体をを廻っています(図参照)。 こんな大きな岩塊が、地表に露出していて重力破断しないのは不思議。動いていないせいでしょうか。 (2) 地下に根が生えているのか、地表に乗っていて浅く埋まっているだけなのか? は、なんともいえません。 巨大で、中央の節理で開口してないことなどは、生成後動いていない、根石である説に有利だが、 長軸を斜面傾斜方向と直交、岩塊の上面の傾きが斜面末端傾斜と平行しているなどは、岩塊が一体となって動いてきた説に有利。 ・・・・・なお、斜面と岩塊の形だけ見ると土石流で流れてきた礫のように見えるのだが、立地から見てありえない。 |

||

東側側面 背後の緩斜面が見える。こちら側の岩塊表面は風化球面 |

南側側面 斜面の末端にあること、岩塊が埋まっている事が分かる。 岩塊上面が斜面末端と平行なのが気になる。 |

|

西側側面 人工カットされた垂直面 ⇒北側側面 西側側面の人工カット面がよく分かる。 画像手前の北側側面も人工カットされている。 |

||

| <まとめ> ●成因その1 中央にある節理面で全然割れてないので、この岩塊は動いていないと考える。花崗岩のマサの中で、風化され残った基盤花崗岩の部分と解釈する。 すると、この岩が侵食に対する不動点となって平野に突き出した岬状の地形の先端部となっていると考えられる。 形が平たくて塔形にならないのは、露岩になると速やかに除去されてしまうのであろう。 ・・・・と考えるのが、第1案。 しかし ●成因その2 (1) 段丘面下にあった基盤の未風化部分が、段丘崖の侵食により地表に現れ、立石となっていた。この時にほぼ板状の形になる。 (2) 立石が倒れ、霜の作用で滑動。斜面をスライドし、末端で突き当たって止まる。地表に出て居る表面は風化で丸くなる。 (3) 岩塊山側部分は麓屑面形成で半分埋没。 ・・・・・こちらの方が、むりがないかなあ。 わかりません。(^_^;) |

||

新車(ベリーサ)と大きさ較べ ⇒舟石の手前の溝は、用水路 |

||

| HPトップへもどる |