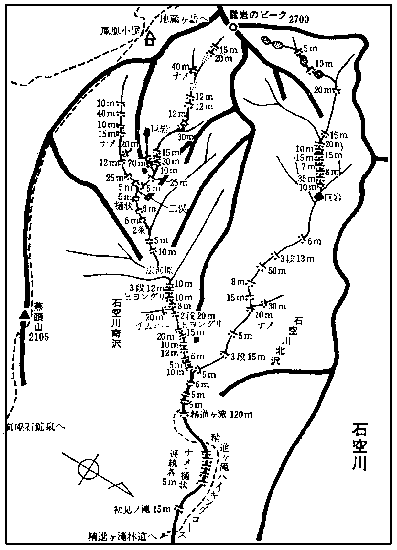

精進ヶ滝より上流の滝溯行図

精進ヶ滝より上流の滝溯行図柏瀬祐之他編 「日本登山大系 9 南アルプス」白水社 1982年 のp68から引用しました。

どっさり滝がありますが一様にあるわけじゃないです。単に岩の堅い所にあるということでもないと思います。・・こういうためには、現地で確かめなければ駄目なのだが、できそうも無いから、あくまで予想ですけどね

精進滝の上は、ほぼ同じ大きさの沢(南沢と北沢)に分かれますが、その下流部と源流部に瀑布帯があるというように、地形的に特定の場所にありと考えます。

それなりに、何度か削り込んで滝を造った時期があり、滝前線とも言うべきものが、何波か(ここでは4回かな)押し寄せてその結果が現在に残っていると見ることができるでしょう。

下からいうと、

1。二の滝(初見の滝)の瀑布帯:比高30m

2。九段滝+精進滝の瀑布帯:比高250mぐらい

3。精進滝の上流で南沢出合からの瀑布帯 比高約120m以上、と、北沢の大滝50mを中心とする瀑布帯:比高120mぐらい

4。源流に近い瀑布帯:北沢では35mの滝を中心に比高100mぐらい、南沢では30mの滝2つを中心に120m以上の瀑布帯があります。

以上、4つの滝の密集帯、瀑布帯がありますが、それを4回の侵食期と考えて見ようというわけですね。

ただ、これらの侵食期が、下流の色々の時期の扇状地や段丘面のどれに対応しているのか、なんかは、時期も分からないし皆目見当がつきません。将来の問題でしょうね。

2.5万地形図に滝記号がありますが、北沢の50mの大滝にあたるのだろうと思います。

-----------まてよ! という話--------

上の考えは、あくまで、可能性の話です

1.精進滝+九段滝を1つにしましたが、近いから一つにしたのですが、比高250mの遷急点というのはでかすぎるかもしれない。2つに分かれるかも。

2.4つの瀑布帯があり、4回の侵食期というのは、2000m以下の森林限界以下の山なら、上流のものほど古いものと考えていいと思いますが、甲斐駒ヶ岳でいいかというと、わかんないですね。

精進滝より上は、冬季には完全に雪と氷に閉ざされている場所だし、滝より上の瀑布帯、特に、一番上の瀑布帯は、冬季の雪崩により形成されている地形と考えられますから、時期はむしろ最近形成中といえそうです。