| 丂娤岝偲岎捠丂丂丂丂丂丂儁乕僕偺偼偠傔偵栠傞 |

|

| 昗愇 |

侾丏戧偺柤徧

丂傂偖傜偟偺戧丂丂娤岝柤丂丂悈尨廐嶗巕偺柦柤偲偄偆

俀丏楌巎丒怣嬄堚暔丂戧偺棙梡丒柉懎

丂側偟丅

俁丏愢柧斅摍

丂愢柧斅側偟丅丂昗拰偲昗愇偺傒丅丂丂昗愇偵偼丄乽傂偖傜偟偺戧丂廐嶗巕乿偲偁傞丅

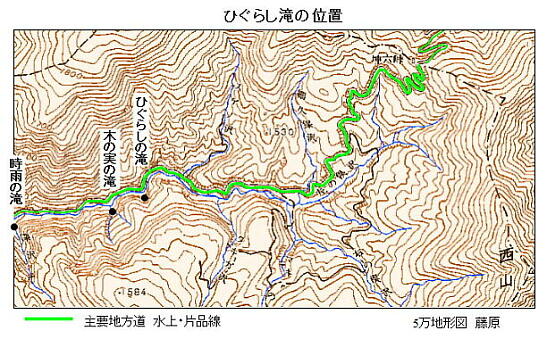

係丏戝懱偺応強丂仺偙偪傜 丂堒搙宱搙丂杒堒36亱50暘40.21昩丂搶宱139亱09暘42.26昩(擔杮嵗昗)

丂丂抧宍恾偺応強偼丄偙偙伀丂5枩抧宍恾偼乽摗尨乿丅丂2.5枩抧宍恾偼乽帄暓嶳乿偱偡丅

俆丏戧傊偺儖乕僩

丂幵摴偐傜尒偊傞丅

丂偙偺戧傪尒偵峴偔側傜(偦偺偨傔偩偗偵峴偔恖偑偄傞偐偳偆偐戝偒側媈栤偩偑)丄栘偺梩偺栁傜側偄憗弔偑傛偄丅梩偑栁傞偲尒偊側偔側偭偰偟傑偆丅丂傑偨丄搤偼懯栚偱丄11寧拞弡偐傜5寧枛傑偱摴楬偼暵嵔丅

丂側偍丄戧柺偺嵒釯憌偵嬤偯偔偵偼丄錗偙偓偲搉壨偟側偄偲偱偒側偄丅庢傝晅偔偺偵堄枴傪姶偠傞偲偡傟偽偩偑丅

俇丏僈僀僪僽僢僋偺婰弎

丂戝偟偨奜尒偺戧偱偼側偔丄傑偨栘偺梩偑栁傞偲尒偵偔偔側偭偰偟傑偆傛偆偱丄徠梩嫭偺戧傪慡晹徯夘偡傞応崌偱側偄偲丄徯夘偝傟側偄傛偆偱偁傞丅

丂乽偖傫傑偺戧傔偖傝90慖乿丂乽擔杮偺戧4000乿側偳偵丄徯夘偝傟偰偄傞丅慜弎偟偨傛偆偵丄抧壓悈宆偺戧偱偁傞偙偲偼尒棊偲偝傟偰偄偰丄婰弎偝傟偰偄側偄丅

|

| 丂戧偺惉場丄抧宍柺偲偺娭學側偳丂丂丂丂丂丂儁乕僕偺偼偠傔偵栠傞 |

|

傂偖傜偟偺戧戧柺

丂戧偺桸偔媫奟偼丄嫄釯崿偠傝偺嵒釯憌偐傜側傞 |

丂亙嵒釯憌偐傜偺桸悈亜

丂

丂摯尦屛偐傜崳榋摶偵偄偨傞摴増偄偵棳傟傞栘偺崻戲偺拞棳偐傜丄徠梩嫭偲屇偽傟傞峠梩偺柤強偲側傝丄摴増偄偵11偺柤慜偺偮偄偨戧偑偁傞丅

傂偖傜偟偺戧偼偦偺嵟忋棳偺戧丅

丂棳堟偼丄恵揷奓壴浖娾懱偲傛偽傟傞崟塤曣壴浖娾傛傝側傝丄徠梩嫭偺戧傕傂偖傜偟偺戧埲奜偼丄傒側壴浖娾偺戧偱偁傞丅

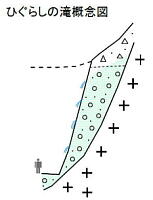

丂傂偖傜偟偺戧偩偗偼丄戧晅嬤偺幬柺偺抧幙偑嵒釯憌偵側偭偰偄傞丅

丂偦偺嵒釯憌偵棴傑偭偨抧壓悈偑壗儢強傕桸悈偟偰悢杮偺戧偲側偭偰偄傞丅傂偖傜偟偺戧偼偦偺撪偺1杮偱丄寽扟偺戲偐傜偺悈傪壛偊偨戧偵側偭偰偄傞丅丂廃埻偵偼摨偠嵒釯憌偐傜壗杮偐戧偵側偭偰偄傞桸悈偑偁傞丅

嵍恾偼丄傂偖傜偟戧偺戧柺偱丄夋柺忋晹偺悈偼丄曵棊奜偵懕偔寽扟偺巟棳偐傜偺悈偑崿偠偭偰偄傞偑丄夋柺拞墰偐傜丄懡悢偺桸悈揰偑偁傞偙偲偑暘偐傞丅

丂戧廃曈偺嵒釯憌偐傜偼丄懠偺売強偐傜傕桸悈偑偁傝丄夋憸偺嶣塭傪峴偭偨6寧帪揰偱丄傂偖傜偟偺戧偵嬤愙偟偰4売強偐傜桸悈偑弌偰戧偵側偭偰偄偨丅

丂桸悈偼婫愡傗崀悈忬嫷偱丄屚傟偨傝憹偊偨傝偱憹尭偡傞傛偆偩丅 |

|

|

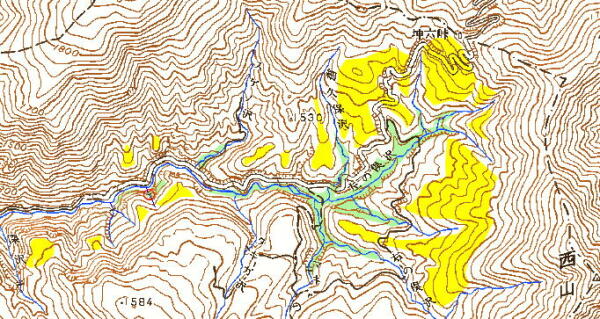

| 拞墰偺悈棳偑丄傂偖傜偟偺戧丅丄嵍偵1嬝丄塃偵1嬝丂桸悈偺戧偑尒偊傞丅 |

嵍抂偺悈棳偑傂偖傜偟戧丅

拞墰偑嵍恾偺塃偺1嬝偱丄嵍偵拞暊偐傜偺惙傫側桸悈偑尒偊傞丅 |

|

| 丂By丂戧偍傗偠 |

丂

亙嵒釯憌偺惉場偲扟偺曄慗亜丂丂丂儁乕僕偺偼偠傔偵栠傞

丂

丂丂偙偺嵒釯憌偼丄塃偺奣擮恾偺傛偆偵丄昘婜埲慜偺扟傪昘婜偵杽愊偟偨嵒釯憌偱丄

丂偦傟偑尰悽(娫昘婜)偵丄嵞搙怤怘偟偨扟偵傛偭偰嶍傜傟堦晹偑巆偭偰偄傞傕偺偲巚傢傟傞丅

丂丂恾偺杴椺丂亄報丗壴浖娾丂仜報丗杽杤扟偺嵒釯憌丂忋偺揰慄丄杽愊婜偺壨彴崅偝丅

丂亙抧宍偺曄慗亜

丂丂12-3枩擭慜丂娫昘婜偵丄壴浖娾傪孈傝崬傫偩扟偑嶌傜傟偨丅

丂丂伀

丂丂5乣2枩擭偛傠偺昘婜偵丄愳偺壨彴偑忋偑傝丄扟偑嵒釯憌偱杽愊偝傟偰丄壨彴偑奣擮恾偺揰慄傑偱忋偑偭偨丅

丂丂伀

丂丂偦偺屻丄嵞搙尰嵼傊懕偔娫昘婜偵側偭偰丄愳偺壨彴偑壓偑傝丄尰嵼偺扟偑孈傝壓偘偰宍惉偝傟偨丅

丂

丂亙昘婜偲娫昘婜偺嶳抧偺扟偺曄慗亜丂丂丂儁乕僕偺偼偠傔偵栠傞

丂拞晹抧曽埲杒偵偁傞丄昗崅1500m埲忋偺嶳抧壨愳偱偼丄

娫昘婜偵懡塉丄懡愥丄扟偺壓崗偲嫭扟丒V帤扟宍惉

昘婜偵丄彮塉丄彮愥丄庽椦懷壓崀丄廃昘壨幬柺偺奼戝丄扟偺杽愊丄杽杤扟偺宍惉

偲偄偆抧宍偺曄壔偑偁傞偙偲偑抦傜傟偰偄傞丅

丂偪側傒偵丄尰嵼(1枩擭慜偐傜偺姰怴悽)偼娫昘婜丄12.3枩擭慜偑娫昘婜丄5-2枩擭慜偑昘婜偱偁傞丅 |

|

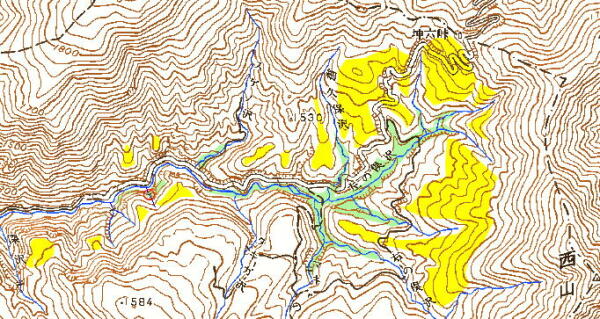

栘偺崻戲忋棳晹偺抧宍

丂仜報丄傂偖傜偟偺戧丅丂恾偺墿怓仭偲墿椢仭偺晹暘偼丄昘婜偺杽愊偺愓偲悇掕丅

傂偖傜偟偺戧偼偦偺傛偆側昘婜偺扟杽傔抧宍(墿椢)偺愓偱偁傞丅

5枩抧宍恾乽摗尨乿傪尦偵嶌恾丅丂By丂戧偍傗偠 |

丂亙栘偺崻戲嵟忋棳偺杽愊扟抧宍亜

丂丂丂儁乕僕偺偼偠傔偵栠傞

丂棙崻愳嵟忋棳抧堟偱偼丄扟愳妜搶柺偵偼昘壨偑偱偒丄昘壨抧宍偑巆偝傟偰偄傞側偳丄昘婜偺抧宍丄杽愊扟偺愓偑抜媢偲側偭偰巆偭偰偄傞丅

丂栘偺崻戲偼丄摨偠偔棙崻愳嵟忋棳抧堟偵懏偡傞丅

丂栘偺崻戲悈尮偵偁偨傞丄崳榋摶廃曈偺嶳偵偼丄側偩傜偐側幬柺抧宍偑峀偔暘晍偟偰偄傞丅

丂

丂昘婜偵杽愊偝傟偨扟偲偦傟偵懕偔幬柺偲巚傢傟丄尰嵼偺壨愳怤怘偑傑偩栘偺崻戲忋棳晹傑偱媦傫偱側偄偨傔丄昘婜偺扟杽傔偝傟偨幬柺偑峀偔巆偭偰偄傞偲峫偊傜傟傞丅

|

|

| 傂偖傜偟偺戧偺嵒釯憌偲偦偺僩僢僾偺懲愊暯扲柺 |

丂亙傂偖傜偟偺戧偺嵒釯憌偺擭戙丒丒丒丠亜丂丂儁乕僕偺偼偠傔偵栠傞

丂傂偖傜偟偺戧偺嵒釯憌偼壓偐傜尒傞偲壨彴偐傜30倣偖傜偄忋偵抜媢柺忬偺懲愊柺偑偁傞傛偆偩偑丄抧宍恾偐傜偼偦偺忋80倣乣100倣偖傜偄忋偵傕暯扲柺傜偟偒傕偺偑偁傞丅

丂栘偺崻戲嵟忋棳晹偺幬柺傕丄忋恾偺傛偆偵丄墿怓偲墿椢偺2偮偵暘偐傟偦偆偩丅

丂昘婜偵偼丄5枩擭慜偲2枩擭慜偺俀偮偺昘壨慜恑婜(2偮偺垷昘婜)偑偁傞偺偱丄偙偺2偮偺杽愊暯扲柺傕2偮偺垷昘婜偵懳墳偡傞傕偺偱偼側偄偐丄摍偲嬻憐偟偰偄傞丅 |

|

扟愳妜堦僲憅戲偺儌儗乕儞業摢

壓晹偺妼怓晹暘偑丄傾僂僩僂僆僢僔儏丠

拞墰晹偺奃怓晹暘偑丄僥傿儖丅 |

丂亙椶帡偺抧宍亜丂丂丂儁乕僕偺偼偠傔偵栠傞

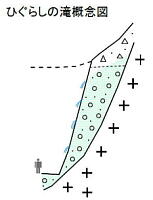

丂偲偙傠偱丄偙偆偄偆惉場偺戧偼丄擔杮偺戧偱偼丄傂偖傜偟偺戧偑桞堦偐傕偲尵偭偨偑丄杽杤扟偺嵒釯憌偐傜桸悈偡傞尰徾偼寢峔偁傞丅

丂夋憸偼丄扟愳妜堦僲憅戲偺儌儗乕儞業摢丅愥宬偑梟偗偨愓偵弌偰偄傞壨彴増偄偺奟偱偁傞丅8寧嶣塭丅

丂業摢偺忋晹偵丄僥傿儖偲屇偽傟傞丄昘壨偑塣傫偩娾孄偐傜側傞棎嶨側嵒釯憌偑偁傞丅丂業摢偺壓晹偵偼丄傾僂僩僂僆僢僔儏偲屇傫偱椙偄偺偐側丠丄妏釯憌偱丄婎幙偑揇偺昘壨梈夝悈棳懲愊暔偑偁傞丅

丂僥傿儖偵怹傒偨抧壓悈偑丄偦偺壓埵偺揇幙憌偲偺嫬偱桸悈偟偰戧偵側偭偰偄傞丅丂

丂偨偩晛捠偼愥宬偺壓偵側偭偰偄傞偺偱丄壞偲廐偵偟偐尒傜傟側偄偟丄偦傕偦傕丄抧壓悈偑廤拞偟偰側偔偰僠儑儘僠儑儘側偺偱丄戧偲偄偆偵偼偳偆傕丅

丂偙偺傛偆偵丄昘婜偺懲愊暔偐傜抧壓悈偑桸悈偡傞尰徾偼傛偔尒傜傟傞偺偩偑丄戧偲偄偆傎偳丄掕忢揑偵抧壓悈偑廤拞偟偰桸偒弌偟偰偄傞偲偄偆椺偼偡偔側偄傛偆偱偁傞丅 |

丂戧偺彅尦 丂丂丂丂丂丂儁乕僕偺偼偠傔偵栠傞

|

戧偺柤徧丂傂偖傜偟偺戧

強嵼抧丂丂傒側偐傒挰丂

悈宯丂丂棙崻愳悈宯丂栘偺崻戲

宬棳柤丂側偟丅

抧恾丂丂5枩摗尨丂2.5枩帄暓嶳

堒搙宱搙(悽奅應抧宯)丂杒堒丂36搙50暘16.29昩丆搶宱139搙11暘02.10昩

棳堟柺愊丂丒丒暯曽倠噓丂抧壓悈宆側偺偱堄枴偑側偄丅

戧崅丂15-20倣(枹應掕)

抧憌丂昘婜偺扟杽傔嵒釯憌

娾幙丒峔憿 嫄釯崿偠傝慹棻偺嵒釯憌丂枹憌棟丂枹屌寢

惉場丂抧壓悈宆偺戧丂傂偖傜偟偺戧偼寽扟宆偺戧傪寭偹傞丅

曄慗丂怤怘屻戅検丂傎偲傫偳側偟丅丂

戧柺丂壨娸偺曵棊奟柺偵桸悈丂戧偺宍懺偼堄枴側偟丅

擭戙丒摨婜丂乕 |

| 丂嶲峫暥專 |

| 丂側偟 |