| 丂娤岝偲岎捠丂丂丂丂丂丂儁乕僕偺偼偠傔偵栠傞 |

|

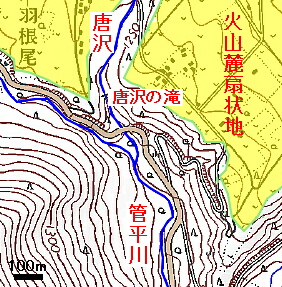

恾俀丂搨戲偺戧埵抲恾

崙搚抧棟堾2.5枩抧宍恾乽悰暯乿傛傝嶌恾 |

侾丏戧偺柤徧

丂戧偺柤徧偼丄愳偺柤徧乽搨戲乿偐傜偒偨偲巚傢傟丄娤岝戧晽偺柦柤偱丄暿柤偺懚嵼傕峫偊傜傟傞丅

俀丏戧偺棙梡

丂戧偺嵍娸偵丄撽暥乣栱惗乣搚巘偺娾堿堚愓偑偁傞丅導巜掕丅尰嵼偼曵棊偵傛傝杽杤偟偰偄傞偲偺偙偲丅

丂枹尒丅戧偺旝抧宍偲偺娭學丄枹妋擣丅

俁丏愢柧斅摍

丂愢柧斅側偟丅丂昗拰偑偁傞丅丂丂戧忋偺堚愓偺愢柧斅偑偁傞丅

係丏戝懱偺応強丂仺偙偪傜 丂丂(悽奅應抧宯)丂杒堒36搙31暘12.49昩丄 搶宱138搙20暘15.45昩

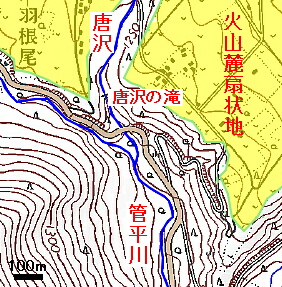

丂抧宍恾偺応強偼丄5枩抧宍恾乽澍壢嶳乿丂2.5枩抧宍恾偼乽悰暯乿丅

俆丏戧傊偺儖乕僩

丂崙摴偐傜尒偊傞丅

丂擄堈搙丂娙扨丂忋揷巗悰暯崅尨偺崙摴406崋偺搨戲嫶偐傜尒偊傞丅崙摴偵娕斅偑偁傞丅

丂挀幵応偼側偄偑丄戧偺壓傑偱丄惍旛偝傟偨摴偑偁傞丅

俇丏僈僀僪僽僢僋偺婰弎

丂(1)丂戧偺杮偵偼丄戝掞嵦榐偝傟偰偄傞戧偱偁傞丅堦椺偲偟偰丄杒拞峃暥(2004)擔杮偺戧侾丏搶擔杮偺戧丂傛傝

-----------------------------------------

搨戲偺戧丂棊嵎15嘼乛暆10嘼亙捈鄀亜

丂悰暯崅尨傪棳傟傞搨戲偵偐偐傞戧偱儗乕僗偺僇乕僥儞傪悅傜偟偨傛偆側暆峀偺棳恎偑旤偟偄丅崙摴406崋慄偑搨戲傪搉傞嫶忋偐傜朷傔傞偑丏戧偺偦偽傑偱曕摴傕愝偗傜傟偰偄傞丅怴椢偺偙傠偼悈検傕朙晉偱丆晅嬤偵偼嵷偺壴偑嶇偒棎傟傞丅1962擭丏戧偺嵍娸偐傜撽暥帪戙偺堚愓傪帵偡廱崪偑弌搚偟偨偑丏尰嵼偼曵棊偵傛傝杽杤偟偰偄傞丅丂仧抧幙乛巐垻壩嶳偺埨嶳娾梟娾丂戞巐婭峏怴悽

----------------------------------------

丂丂(昅幰拲)丂戧偺抧幙偼梟娾憌偩偗偱偼側偔丄忋婰偟偨傛偆偵丄梟娾偲壩嶳嵱孄娾偺2憌峔憿偱偁傞丅

俈丏堚愓偺愢柧斅暥柺

丂丂挿栰導巎愓悰暯搨戲娾堿堚愓

巜掕擭寧擔丂徍榓巐敧擭嶰寧堦擇擔

強嵼抧丂忋揷巗悰暯崅尨1278偺937

丂偙偺堚愓偼丄悰暯崅尨搨戲偵増偭偨梟娾揇棳枛抂偺娾堿(1240倣)偵偁傞丅

丂娾堿偺暆偼栺15倣丄崅偝5-6倣丂墱暻偐傜娾斴墢傑偱2乣2.4倣偁傝丄娾堿捈壓媦傃仩仩偵攳棊偟偨娾夠偲偦偺忋偵愊傕偭偨搚忞偑懲愊偟挘弌偟晹暘傪偮偔偭偰偄傞

丂悰暯崅尨偵偼丄懡偔偺摯寠丄娾堿摍偑敪尒偝傟偰偄傞偑丄偙偺娾堿堚愓偼嵟戝偺傕偺偱偁傞丅

丂徍榓38擭偺敪孈挷嵏偵傛傝撽暥幃搚婍丄栱惗幃搚婍丄搚巘婍丄崪妏婍偑懡悢敪尒偝傟偰偍傝丄摿偵憰忺昳傪娷傓崪妏婍偼導撪偱偼捒偟偔丄傑偨栱惗帪戙堚暔偺敪尒偼丄栱惗恖偺崅抧偵偍偗傞惗妶忬嫷傪採帵偡傞椺偲偟偰拲栚偝傟傞揰偱偁傞丅

丂尰忬偼丄娸暻偺晽壔偵傛傝丄嫄愇偑曵傟條憡偺曄壔偑挊偟偄偑丄娽壓偵搨戲傪椪傒丄攚屻偵峀戝側崅尨傪傂偐偊丄堸椏悈偵帠寚偔偙偲側偔丄摦怉暔帒尮偵宐傑傟偨椙岲側惗妶偺応偱偁偭偨偲峫偊傜傟傞丅

丂徍榓52擭3寧丂擔丂挿栰導嫵堢埾堳夛丂忋揷巗嫵堢埾堳夛

|

| 丂婛懚暥專徯夘丂丂墫栰擖拤梇亀悰暯崅尨抧曽偺抧幙亁丂徍榓58擭丂嬧壨彂朳偵抧妛揑側徯夘偑偁傞丅丂丂丂丂儁乕僕偺偼偠傔偵栠傞 |

丂丂丂墫栰擖拤梇丂亀悰暯崅尨抧曽偺抧幙亁丂徍榓58擭丂嬧壨彂朳丂傛傝

--------------------------------------------

亙搨戲僲戧亜

丂堷梡奐巒丒丒丒偙偺戧偼丄悰暯崅尨忋傪棳傟傞搨戲偑丄偦偺枛抂偱杮棳偺悰暯愳偵棊偪傞偲偙傠丄搨戲梟娾偵偐偐傞傕偺偱偁傞丅崅偝丄暆偲傕偵栺10m丄椢娫偵旘枟傪忋偘丄崒壒傪偨偰偰棊偪偰偄傞

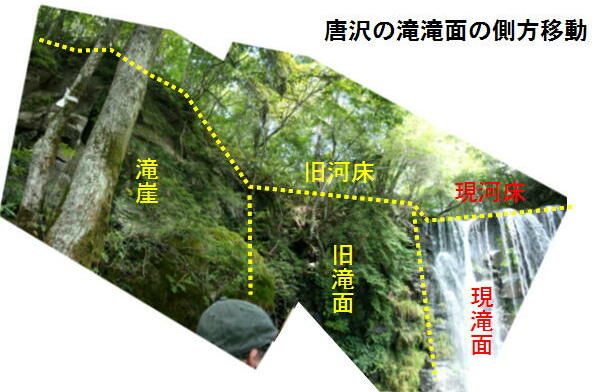

丂戧傪偐偗傞搨戲梟娾乮暋婸愇埨嶳娾乯偼丄斅忬愡棟傪尒偣偰偄傞丅偄傢備傞戧偺屻戅尰徾偱丄戧傪偐偗傞奟偼丄悰暯愳傊偺崌棳揰偐傜栺50m墱偵屻戅偟偰偄傞丅偐偮偰偼捈愙偵偙偺戧偼悰暯愳傊棊偪偰偄偨偺偱偁傠偆丅

丂杮棳偺悰暯愳偺怹怘偑恟偩偟偄偺偱丄巟扟偺搨戲偺壨彴偼偙偺戧偺棊嵎偩偗杮棳偺壨彴傛傝傕昗崅偑崅偔側偭偰偄傞丅

丂偡側傢偪巟扟偺搨戲偼杮棳偺悰暯愳偵懳偟偰寽扟乮hanging丂valley乯偲側偭偰偄傞丅

丂(昅幰拲)丂乽崌棳揰偐傜50倣乿偲偄偆偺偼丄岆傝丅崌棳揰偐傜栺300倣偁傝丄戝摯愳(悰暯愳)偺抜媢奟偐傜偺怤怘屻戅検偼丄崙摴偐傜偺嫍棧偲傎傏摨偠偱丄栺150倣偼偁傞丅抜媢奟(崙摴)偐傜戧傑偱丄壩嶳嵱孄娾憌傪怤怘偟偰偄傞偺偱丄怤怘偑梕堈偱丄屻戅検偑戝偒偔側偭偰偄傞偲巚傢傟傞丅摨帪偵丄怤怘扟偺暆傕峀偄丅

亙搨戲梟娾丂暋婸愇埨嶳娾亜

丂搨戲僲戧傪偐偗傞梟娾偍傛傃偦偺扟岥晅嬤偺悰暯傊偺摴楬増偄偺梟娾偑丄昗幃梟娾偱偁傞丅偙偺梟娾偼慜婰偺戝柧恄戲梟娾偺枛抂偱偁傠偆偲偡傞曬崘傕偁傞偑丄戝柧恄戲梟娾偺傛偆偵僇儞儔儞愇傕娷傑偢尯晲娾幙偱側偄偺偱丄偙偙偱偼暿偺梟娾棳丄搨戲梟娾偲偟偰嬫暿偡傞丅

丂偙偺梟娾偼丄戝柧恄戲梟娾偵師偄偱偺暚弌偲尒傜傟傞丅偦偺梟娾棳偼悶栰枛抂偺悰暯愳傑偱棳傟偰偒偰偄傞偲偙傠傪尒傞偲丄偦偺暚弌検偼懡偔丄憡摉偵峀偄暘晍偲巚傢傟傞偑丄忋晹梟娾側偳偵偍偍傢傟偰偄傞偺偱丄偙偺搨戲僲戧晅嬤偺彫斖埻偵偟偐業弌傪尒側偄丅斅忬愡棟偑傛偔敪払偟偰偄傞丅

丂偙偺梟娾棳偼丄戝徏嶳偺嶳夠偵撍偒偁偨傝丄媽悰暯屛乮尰嵼偺悰暯幖尨乯傪墎偒巭傔偨偺偱偁傞丅

亙搨戲乮僟儃僗愳乯亜

丂搨戲偼丄斅巕妜拞暊偺斅巕妜梟娾棳偺枛抂幬柺偺乽挿榁惔悈乿傪悈尮偲偟丄僟儃僗偺梟娾棳偺媢椝傪偐偡傔偰撿惣棳偟偰悰暯愳偺嵍娸偵拲偖扟偱偁傞丅慡挿栺4丏5km偁傞丅忋棳偼傑偩扟偺怹怘偑恑傑偢丄庒偄壩嶳悶栰偺抧昞忋偵崗傫偩塉楐忬偺偲偙傠傕偁傞丅扟偺敪惗敪払偺娤嶡偵嫽枴怺偄丅偦偺枛抂偑悰暯愳偵棊偪傞偲偙傠搨戲僲戧偲側偭偰偄傞丅偡側傢偪杮棳偺悰暯愳偵懳偟偰寽扟偲側偭偰偄傞丅

丂嵟嬤僗僉乕偺僟儃僗偺媢偵偪側傫偱僟儃僗愳偲懎徧偡傞偙偲偑偁傞丅

丂棳検偼丄搨戲僲戧壓偱栺0丏41掦乛S乮壞婫暯忢帪乯偲杮棳偺悰暯愳偵師偄偱戝検偱偁傞偑丄偟偐偟偦偺懡偔偑戧偺忋抜晅嬤偺嬐偐側抧堟偱偺桸悈偵埶懚偡傞丅

丂偙偺愳偺悈幙偼丄忋棳偼旕忢偵椙偄偺偱偁傞偑丄拞丒壓棳偺惗妶攔悈偵傛傞墭戺偼恟偩偟偄丅偟偐偟搨戲僲戧壓偱偼丄偐側傝夞暅偡傞丅偙傟偼戧偺忋抜偺懡検偺桸悈偲丄旘憖偺偨傔偺帺慠夞暅偵傛傞丅僟儃僗壓偱偺PH6丏7偱偁傞丅丒丒丒(堷梡廔傢傝)

丂-----------------------------------------------------------

丂(昅幰拲)丂偐側傝慜偺婰榐側偺偱崱偼偳偆偐暘偐傜側偄偑丄戧偺悈偼堸傑側偄曽偑偄偄傛偆側婥偑偡傞丅

丂 |

| 丂搨戲偺抧宍奣梫丂丂丂丂儁乕僕偺偼偠傔偵栠傞 |

|

|

|

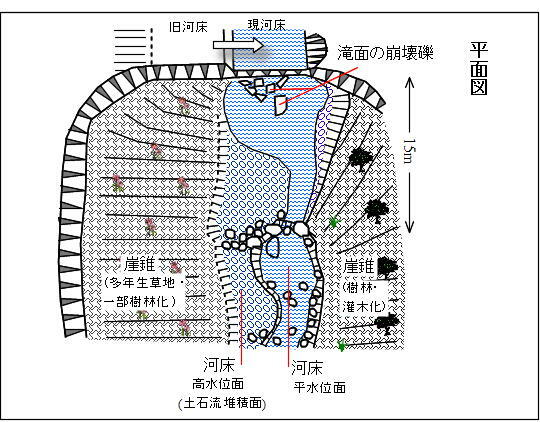

恾俀丂搨戲偺戧埵抲恾

崙搚抧棟堾2.5枩抧宍恾乽悰暯乿傛傝嶌恾 |

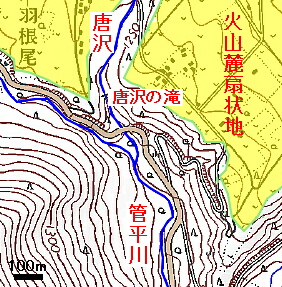

恾俁丂悰暯奣擮恾 |

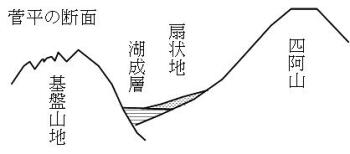

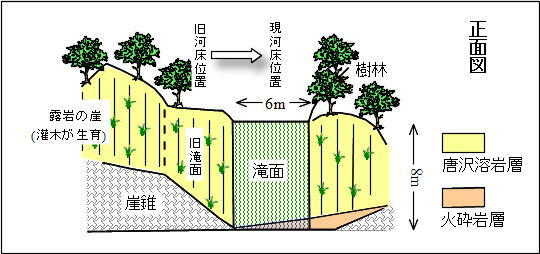

恾4丂戧晅嬤抧宍抧幙恾

崙搚抧棟堾2.5枩抧宍恾乽悰暯乿丄5枩抧幙恾乽澍壢嶳乿傛傝嶌恾 |

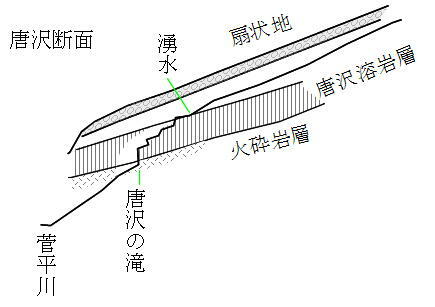

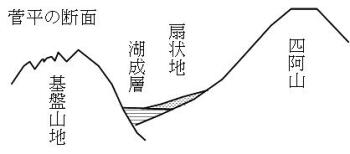

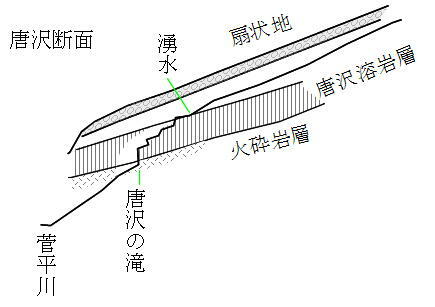

丂丂偙偺抧堟偺惉傝棫偪偼丄巐垻嶳傛傝棳壓偟偨搨戲梟娾憌摍偑丄惣曽偺婎斦嶳抧偵摉偨傝丄悰暯愳偺扟傪墎偒巭傔偰丄屆悰暯屛傪宍惉丅偦偺屛偵悰暯屛惉憌偑宍惉偝傟偰杽愊偝傟丄偦偺忋偵丄搶曽傛傝搨戲愳側偳偺壩嶳榌愵忬抧偑敪払偟偨丒丒丒恾俁嶲徠丅

丂偦偺屻丄恾俀偺傛偆偵丄悰暯愳偑壓崗偟偰丄屛惉憌傪壓崗偟丄偦偺壓崗偑巟棳偺搨戲偵攇媦偟偰丄悰暯愳崌棳揰傛傝搨戲偑壓崗傪偼偠傔丄崌棳揰偺偡偖忋棳偱搨戲梟娾憌偵摉偨偭偰丄慗媫嬫娫傪嶌偭偰偄傞忬懺偲夝庍偝傟傞丅

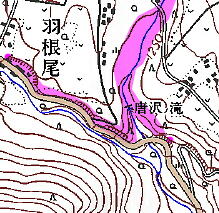

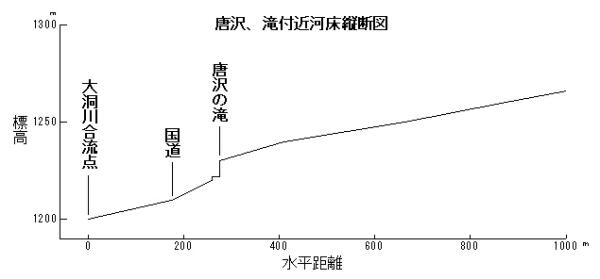

丂恾係偵丄搨戲戧晅嬤偺梟娾憌偺暘晍傪帵偡丅愳偺撿惣晹暘偺嶳抧偼婎斦娾椶丅

丂搷怓偺晹暘偑丄搨戲梟娾憌丅偦偺忋傪丄枹屌寢偺壩嶳榌愵忬抧釯憌偑暍偭偰偄傞丅搨戲梟娾憌偼丄20倣掱偺岤偝偺屌寢偟偨埨嶳娾幙偺梟娾憌偱丄梟娾偺壓偵偼壩嶳嵱孄娾偑偁傝丄偦偺壓偼丄悰暯屛惉憌丅偄偢傟傕枹屌寢側抧憌偱丄梟娾憌偑鉱枾偱峝偄怤怘偵嫮偄抧憌偲偟偰婡擻偟偰偄傞丅

丂偙偺梟娾憌偑壨彴偵弌偰偒偰偟傑偭偨偺偱丄搨戲偺壓崗偑恑傑偢丄嬯楯偟偰偄傞忬懺偱偁傞丅

丂恾俆偵丄搨戲偺怤怘偑壓棳偱巭傑偭偰偄傞忬懺傪帵偡丅

丂巟棳偑杮棳偺崌棳揰偐傜怤怘傪巒傔偰偡偖偱丄廫暘怤怘偑恑傑偢丄戧偱崌棳偡傞忬懺傪丄寽扟丄寽扟偺戧偲偄偆偑丄搨戲偺壓棳偺忬懺偼丄寽扟偺戧婲尮偺慗媫嬫娫偑傗傗敪払偟偰丄忋棳懁偵堏摦偟偨忬懺偱偁傞丅

|

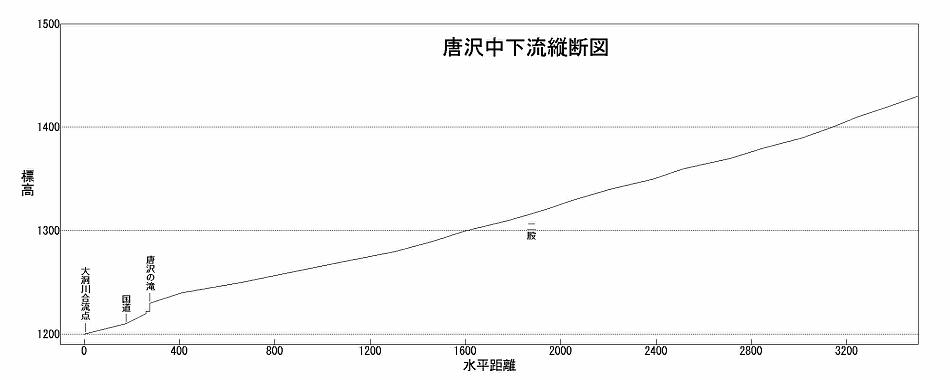

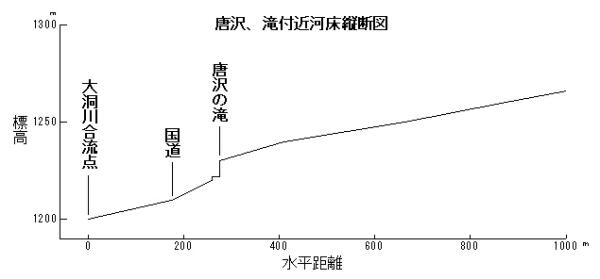

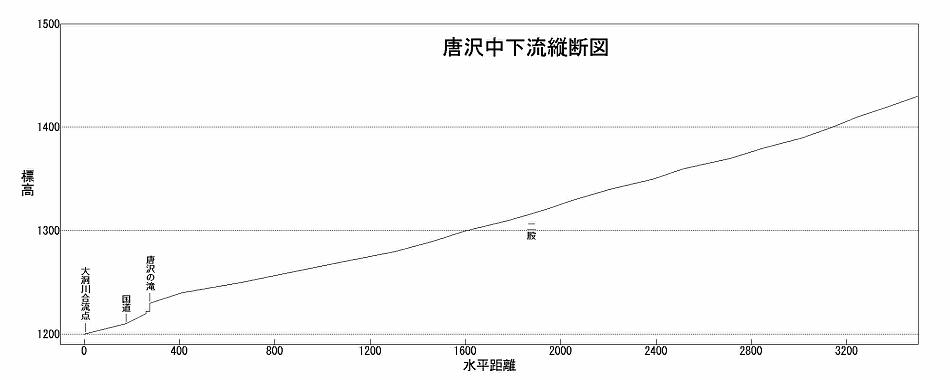

| 恾5丂搨戲拞丒壓棳偺壨彴廲抐柺 |

|

| 丂慗媫嬫娫偺抧宍丂丂丂儁乕僕偺偼偠傔偵栠傞丂 |

|

| 恾6丂戧晅嬤偺壨彴廲抐 |

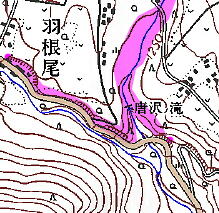

恾俇偼丄2.5枩抧宍恾悰暯傪尦偵丄嶌惉偟偨丄戧晅嬤偺壨彴廲抐恾偱偁傞丅

丂搨戲戧偺忋棳晹(斾崅侾侽倣丄嬫娫挿栺侾侽侽倣)偑丄搨戲壓棳偐傜偺怤怘偑梟娾憌傪嶍偭偰偄傞嬫娫偱丄鄀晍懷偵側偭偰偄傞偲巚傢傟傞丅

丂偙偺嬫娫傪丄乽搨戲偺戧慗媫嬫娫乿丄乽搨戲偺戧鄀晍懷乿偲屇傇偙偲偵偡傞丅

丂幚偼丄戧偐傜忋偼尰抧挷嵏偟偰偄側偄偺偱丄徻嵶偼暘偐傜側偄偺偱丄恾偱偼扨挷側捈慄偵彂偄偰偄傞偑丄幚嵺偼丄彫戧孮偑懚嵼偟丄奒抜忬偵側偭偰偄傞偼偢偱偁傞丅丂側偍丄搨戲戧偺壓棳偺抜偼丄搚愇棳嫄釯偵傛傞抜偱丄戧儌僪僉丅

|

| 恾7丂戧晅嬤偺奣擮抧幙抐柺恾 |

丂偙偺慗媫嬫娫偺抧幙抐柺偼丄恾俈偵彂偄偨奣擮恾偺傛偆偵側傞偲巚傢傟傞丅*1丂

丂埲忋偺傛偆側宍偺鄀晍懷傪丄崀弴宆鄀晍懷丂偲傛傫偱偄傞丅

丂埲慜挷嵏偟偨丄撨恵壩嶳榌偺壋彈戧鄀晍懷偲椶帡偟偨宍忬傪帵偡丅

丂拲乯丂撨恵偺壋彈戧鄀晍懷偺怤怘宍懺丒丒丒丒丒http://chibataki.moo.jp/kengaitakicard/sawanagawa.html丂嶲徠

丂俀侽倣傎偳偺梟娾憌傪怤怘偟偰偄傞鄀晍懷偱丄杮戧(搨戲偺戧偲壋彈偺戧)偑丄嵟壓棳偺梟娾憌偲壩嶳嵱孄娾偺嫬奅偵偁傝丄暯峵屻戅偡傞捈壓宆偺戧傪側偡偙偲丄杮戧忋棳偵梟娾憌傪暘楐屻戅偟偰怤怘偡傞忋戧孮偑偁傞偙偲側偳丄摨偠傛偆側棫抧偱偁傞丄

丂搨戲偺戧偼丄戧柺偑暯峴屻戅偡傞鄀晍懷嵟壓棳偺捈壓宆戧偵摉偨傝丄屻戅検偼丄抧宍丒抧幙偐傜尒偰150倣傎偳偱偁傞丅枹挷嵏偩偑丄搨戲戧偺忋棳偵偼丄庡偵暘楐偟偰屻戅偡傞怤怘宍偺忋戧孮偑偁傝丄偦偺愭摢偼搨戲戧偐傜100倣埲忋忋棳偵払偟偰偄傞傕偺偲梊憐偝傟傞丅

丂 |

| 丂慗媫嬫娫傛傝壓棳偺扟丂丂儁乕僕偺偼偠傔偵栠傞 |

丂

|

|

| 恾8丂崙摴傛傝尒偨搨戲偺扟偲戧柺 |

恾俋丂戧偺壓棳偺扟丂塃娸偺奟悕忋偐傜丅 |

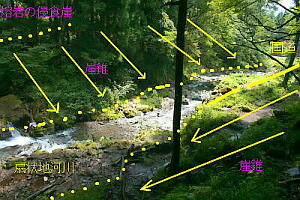

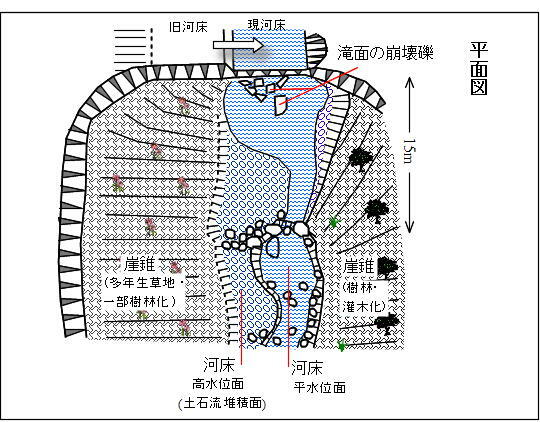

丂戧偺壓棳偼暯柺偑嶰妏宍偵奐偄偨扟偵側偭偰偄傞丅

丂扟偺扟暻偼梟娾憌偐傜側傞媫孹幬偺怤怘奟偱丄偦偺壓晹偵奟偺曵傟偨釯偑懲愊偟偨孹幬30搙埲忋偺奟悕偑敪払丅

丂扟掙偺抧幙偑丄枹屌寢側壩嶳嵱孄娾憌傗屛惉憌偲巚傢傟丄偦傟傪斀塮偟偰戧偺壓棳扟偺暯柺宍偑丄嶰妏宍偵奐偄偰偄傞傜偟偄丅

丂壨彴偵偼戝偒側釯偑尒傜傟丄峖悈帪偵偼丄搚愇棳偑弌傞愳偺傛偆偩丅

|

| 丂戧柺陫R偺娤嶡 |

|

| 恾10丂搨戲偺戧惓柺恾 |

|

| 恾11丂搨戲偺戧暯柺恾 |

|

| 恾12丂搨戲偺戧抐柺恾 |

|

| 恾13丂戧柺偲杽傑偭偨戧氣 |

恾14丂戧柺壓晹偺壩嶳嵱孄娾憌 |

丂恾15丂戧柺壓偺妏釯懲愊 |

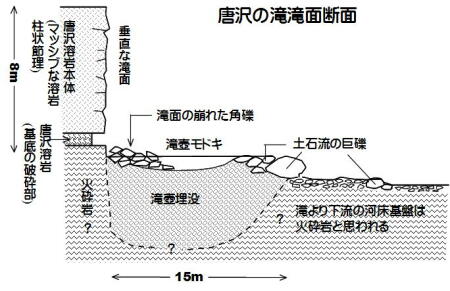

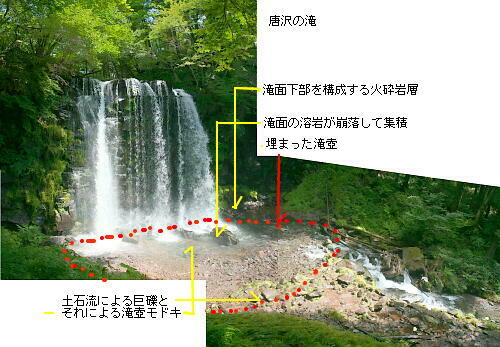

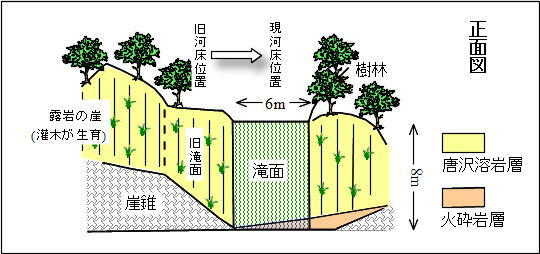

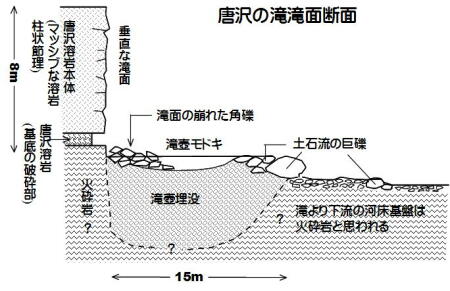

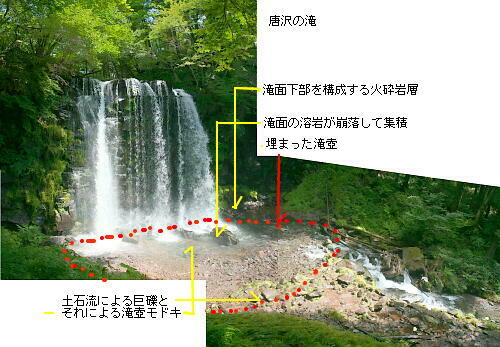

丂恾10乣12偱丄戧偺惓柺恾丄暯柺恾丄抐柺恾傪帵偡丅*1

丂偙偺戧偺摿挜偼丄捈壓宆偺戧丄杽傑偭偨戧氣丄峀偄戧壓峀応丄戧柺偺堏摦側偳偱偁傞丅埲壓丄摿挜傪楍婰偡傞丅

丂侾丏戧柺偺宍

丂慜弎偟偨傛偆偵丄杮戧偺捠椺偱偁傞丄梟娾偲壩嶳嵱孄娾偲偺嫬奅偵棫抧偡傞暻忬捈壓宆戧柺偺戧丅戧柺忋晹偼梟娾憌偱丄壓晹丒戧氣偑壩嶳嵱孄娾傛傝側傞丅

丂壩嶳嵱孄娾晹偺戧氣偺奼戝偵傛傝丄戧柺偺梟娾憌偑攳棧棊壓偡傞偙偲偵傛傝戧柺偑暯峵屻戅偡傞堏摦僞僀僾偺戧偱偁傞丅

丂恾13.14嶲徠丅

俀丆搚愇棳壨愳偺壨彴抧宍

壨尨偼傗傗墌憹偝傟偨嫄釯偑嶶嵼偟丄搚愇棳偵傛傞塣斃偑峴傢傟偰偄傞壨愳偱偁傞丅戧偺壓棳偵偁傞抜傕丄嫄釯偵傛傞抜偱婎斦娾偺戧偱偼側偔丄戧儌僪僉偱偁傞丅

丂戧氣傕杮棃偺戧氣偼杽傑偭偰偄傞偲巚傢傟丄尰嵼偺戧壓偺悈偨傑傝偼丄搚愇棳偺懲愊偵傛傞悈偨傑傝偱丄戧氣儌僪僉偲偄偆傋偒傕偺偱偁傞丅

丂偙偺傛偆側丄杽杤偟偨戧氣傗丄嫄釯偵傛傞戧氣儌僪僉傗戧儌僪僉偺懚嵼偼丄搚愇棳壨愳偱偺戧壓棳偱傛偔尒傜傟傞丅

俁丏戧柺捈壓偺曵棊釯

丂恾15偵尒偊傞傛偆偵丄戧柺捈壓偵丄戧柺偺梟娾憌偑曵傟偰曵棊僽儘僢僋偺妏釯偲側傝丄懲愊偟偰偄傞丅

丂釯宍偑慡偔墌杹偝傟偰偄側偄偺偱丄搚愇棳埾傛傝塣斃偝傟偰偒偨釯偲偺嵎偼柧椖偱偁傞

丂偙偺傛偆側丄怴慛側曵棊釯偼丄捠忢偼峖悈帪偵搚愇棳偵傛傝棳傟偰偟傑偆傕偺偱偁傝丄巆偭偰偄傞偺偼捒偟偄偲巚偆丅

丂嬤擭丄搚愇棳偑敪惗偟偰偄側偄偺偱偁傠偆丅

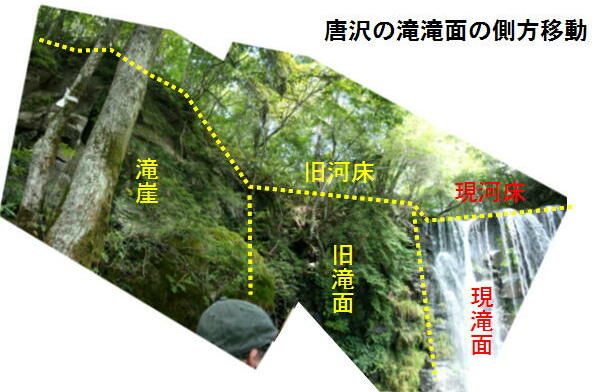

係丏戧柺偺懁曽堏摦偲峀偄戧壓峀応

丂恾10偍傛傃16偵帵偡傛偆偵丄塃娸懁傛傝嵍娸懁傊戧柺偑懁曽堏摦偟媽戧柺愓偑抜媢抐柺偺傛偆偵尒傜傟傞丅

丂媽戧柺偺壓晹偵偁傞媽戧壓峀応偼丄塃娸戧奟偐傜偺奟悕偵傛傝杽愊偝傟偰偄傞丅

丂怴媽2偮偺戧壓峀応偵傛傝丄峀偄戧壓峀応偑宍惉偝傟偰偄傞丅

丂

丂側偍丄戧柺偑懁曽偵堏摦偟偨偺偵敽偄丄戧偺壓棳偱傕丄壨摴偑懁曽偵堏摦偟丄奟悕偵暍傢傟偨偲巚傢傟丄暆峀偄扟掙抧宍偑宍惉偝傟偰偄傞丅

丂戧柺偺堏摦偵偮偄偰偼丄戧忋棳偺抧宍偺偝傜側傞娤嶡丄扟偺宍惉偵偮偄偰偼丄壓棳懁偺偝傜側傞娤嶡偑昁梫偱丄偙傟埲忋偺偙偲偼晄柧丅屻峫傪懸偮丅

|

丂恾16丂戧柺偺堏摦丂丂朮巕偼嶰柧巵偺摢 丂恾16丂戧柺偺堏摦丂丂朮巕偼嶰柧巵偺摢

|

| 丂戧偺彅尦 丂丂丂丂丂丂儁乕僕偺偼偠傔偵栠傞 |

戧偺柤徧丂搨戲偺戧

強嵼抧丂忋揷巗悰暯崅尨

悈宯丂丂愮嬋愳悈宯

宬棳柤丂戝摯愳(悰暯愳)巟棳丂搨戲

丂丂丂丂昗崅1230倣抧揰

抧恾丂丂2.5枩抧宍恾乽悰暯乿

奣棯埵抲丂抧恾偼嶲徠丅

岎捠埵抲丂偙偙

擄堈搙丂俀丂戧壓偵偼愳増偄偺梀曕摴増偄偑偁傞丅ゥ陚虖銈蓚蛠A峴偭偰側偄丅摴偁傞偼偢丅

堒搙宱搙

丂丂丂丂丂丂(悽奅應抧宯)丂杒堒36搙31暘12.49昩丄搶宱138搙20暘15.45昩

丂丂丂丂丂丂(擔杮應抧宯)丂杒堒36搙31暘01.77昩丄搶宱138搙20暘26.77昩

棳堟柺愊丂7.6 k噓丂棳堟偼丄巐垻嶳壩嶳偺崻巕妜嶳捀晹偐傜敪偟丄壩嶳懱尨柺傪棳傟丄壓棳偺壩嶳榌愵忬抧偱愺偄嫭扟偲側偭偰戧偵帄傞丅搚愇棳壨愳丅

丂丂丂丂丂丂丂偨偩偟丄壩嶳榌愵忬抧傪棳傟傞偨傔暁棳偟偰丄壓棳偱偼悈検偵朢偟偄丅戧偺朙晉側悈検偼丄戧偺偡偖忋棳偱偺戝検偺桸悈偱悈憹偟偝傟傞偨傔丅

戧崅丂8倣(栚應)丂丂戧偺崅偝偼杮偵傛傝偄傠偄傠偱丄杒拞峃暥(2004)偼丄崅偝丒暆偑15亊10倣丄墫栰擖拤梇乮徍榓58擭乯偱偼丄10亊10倣偲側偭偰偄傞丅

丂丂丂丂應掕偡傞帪娫偑柍偐偭偨偺偱丄妋幚偱偼側偄偑丄巹偺尒偨偲偙傠丄崅偝8倣嫮亊暆8倣庛偖傜偄丂偲巚偆丅

抧憌丂巐垻壩嶳偺埨嶳娾幙梟娾(搨戲梟娾憌)偲偦偺壓埵偺枹屌寢壩嶳嵱孄娾

娾幙丒峔憿 搨戲梟娾(埨嶳娾)偲偦偺壓埵偺枹屌寢側壩嶳嵱孄娾憌偲偺嫬奅丅 娚偄弴憌丅丂

惉場丂巟棳宆偺戧

曄慗丂杮棳偺壓崗偵傛傝宍惉偝傟偨巟棳寽扟鄀晍懷偺杮戧丅

丂崀弴鄀晍懷偱丄搨戲戧(杮戧)偺忋棳偵偼丄忋戧孮偺鄀晍懷乮斾崅10倣掱搙乯偑梊憐偝傟傞偑枹妋擣丅

丂怤怘屻戅検丂栺150倣丂杮棳偺懁崗怤怘奟埵抲(崙摴偺埵抲)傛傝

戧柺丂宍懺丂廲墶斾丂1丗0.75偵嬤偔楘鄀丄捈壓宆丅敿墌宍偺戧壓峀応偱丄慡柺戧氣偑杽傑偭偰偄傞傜偟偄丅

丂丂丂戧柺偺曵夡妏釯偑戧氣偵懲愊偟偰偄傞偺偼捒偟偄偲巚偆丒丒丒丒嵟嬤丄戝偒側峖悈偑側偄偺偐丅

擭戙丒摨婜丂鄀晍懷偺擭戙偼丄壩嶳榌愵忬抧柺懠偺抧宍柺偺擭戙偑暘偐傜偢晄柧丅

挷嵏婰榐

挷嵏擔丂2009/08/24丂丂挷嵏幰丂媑懞岝晀丂嶰柧丂峅丂丂栰挔19-15丂嶣塭擭寧擔丂090824丂091005丂 |

| 丂嶲峫暥專 |

墫栰擖拤梇乮乯亀悰暯崅尨抧曽偺抧幙亁丂徍榓58擭丂嬧壨彂朳

孍揷暥柧挊(1995)亀怣廈偺戧婭峴丂柤鄀100慖亁丂嫿搚弌斉幮丂147倫

怣擹枅擔怴暦幮弌斉嬊曇(1998)亀怣廈擔婣傝戧傔偖傝亁丂怣擹枅擔怴暦幮丂199倫

抾撪晀怣+擔杮戧幨恀壠嫤夛(2001)亀擔杮偺戧1000丂榓傒偺戧350亁丂噴妛廗尋媶幮175倫

杒拞峃暥(2004)亀擔杮偺戧侾丂搶擔杮661戧亁嶳偲宬扟幮丂431倫

栘揷丂孫(2005)亀擔杮戧柤娪4000亁搶曽弌斉姅幃夛幮丂514倫

壨撪怶暯(1974)丂5枩暘偺堦抧幙恾乽澍壢嶳抧堟乿媦傃摨丂愢柧彂丂岺嬈媄弍堾抧幙挷嵏強 |

丂恾16丂戧柺偺堏摦丂丂朮巕偼嶰柧巵偺摢

丂恾16丂戧柺偺堏摦丂丂朮巕偼嶰柧巵偺摢