| 滝おやじの巨石奇石の地学 訪問記録 | ||

破石 高さ8m幅9.5m 大きい! |

||

<発端>  花崗岩の巨石地形事例を集めるため、福島県の阿武隈花崗岩露出地を廻っています。2013年8月に訪問しました。 花崗岩の巨石地形事例を集めるため、福島県の阿武隈花崗岩露出地を廻っています。2013年8月に訪問しました。この地方の巨石の事例は、インターネット上のyo-hamada氏のブログ「巨石!私の東北巨石番付」 (http://hamadas.exblog.jp/ 20130522現在) から所在情報を得ています。 この破石もその一つで、2010年5月の記事に紹介があります。 yo-hamada氏のブログによると、集落名「破石」の元になり、神社の名前にもなっている巨石とのことです。巨石としての紹介も、yo-hamada氏によるのが最初のようです。 ブログの画像を見ますと、巨石が単体で山地斜面の下部に突出し、さらに、2つに割れています。このような立地と形態の特異性が何故できたのか、巨石の成り立ちに興味を持って訪れてみました。 結果は、巨大なコアストーンが小さな尾根上部に露出していたのが、滑り落ち、落ちた先で停止後自重により傾斜方向に直行する割れ目が入って2つに破断したものと判断しました。 |

||

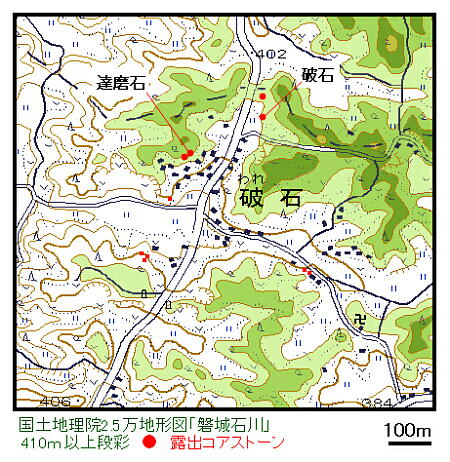

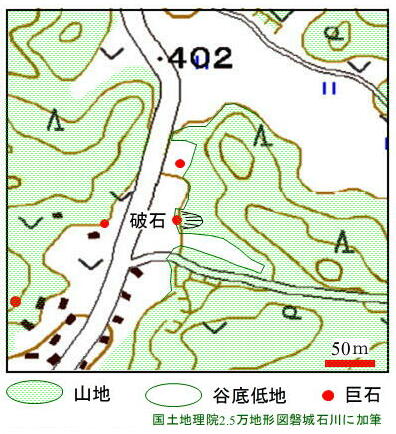

<到達ルート> ・所在地 福島県石川郡浅川町山白石 字破石(われいし)。右図参照。石の側まで、車なら容易です。 ・緯度経度・標高 北緯37°06′29.21″ 東経140°27′00.96″(世界座標) 標高410m付近 ・地形図は、5万「棚倉」、2.5万「磐城石川」 ・破石へのルートは、道路から対岸の山斜面下に巨岩と破石神社の小さな石鳥居が見えるので、容易。 ・・・・立地の画像参照。 ・付近には、コアストーンが多く露出しています。破石地区では、この破石と達磨石(個人宅の敷地内にあり、yo-hamada氏のブログにも紹介されている)が目立って大きい。 ・破石の先の村境にも大きな石があるが未調査。 |

||

| <こんな石があった:立地と形態> | ||

正面より |

側面より |

|

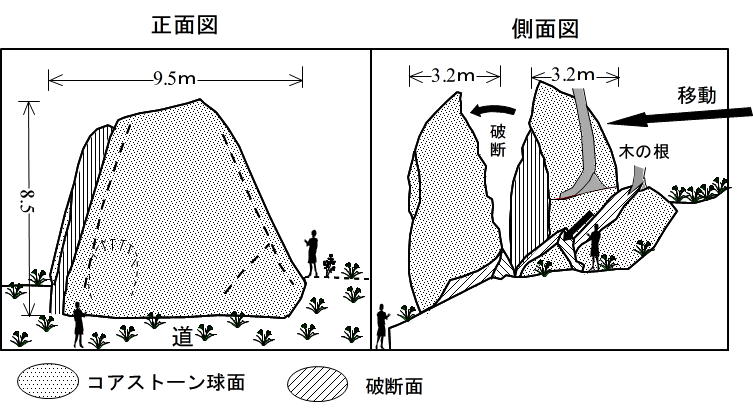

| 形態 ・いろいろ巨石を見て回っていますが、この石は大きさといい、姿といい、文句なく第一級です。迫力ありますね。 ・正面高さ8.0m 幅9.5mの三角形のおむすび型の石で、斜面に平行に手前と奥で大きく2つに割れ、手前側は1〜2m滑っています。 ・割れる前の奥行き6.5m。 元々は一体の巨大なコアストーン塊でした。 展開図(下図)を作成・・・参照。 寸法は、上画像の竹竿4.4mなどを利用して測定。 |

||

|

||

・石を二分割する大開口の割れ口は、平滑面でなく曲面をなしていますので、開口形式は、木の根開口ではなく重力破断開口です。 ・後石の側面には、2カ所で大木が根を張っている割れ目があります。 ・岩塊周囲は、コアストーンの風化球面が全面的に残っています。 ・岩質は、阿武隈山地の白亜紀新期花崗閃緑岩。 ⇒右の図 落ちていた破片の新鮮断面。 ・岩塊底部には、マサがあり、岩塊は根石ではありません。また、背後の地形から見て、現在位置にあったコアストーンが掘り出されて露出したものではなく、背後の稜線斜面から滑って移動してきたものです。 ・コアストーンの形を復元しますと、おむすび型のコアストーンで、周囲全面と円頭が残っており、地中で風化により形成されたおむすび型のコアストーンが、転倒せずにそのまま滑り降りてきたものと考えられます。 |

||

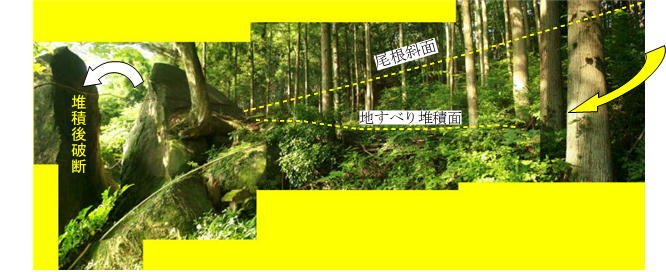

| 立地 標高410m付近にあり、山地地形面は阿武隈山地の低位小起伏面にあたります。・・・・形成期は、更新世初期。 ・石の上部斜面は、スプーン状にえぐれた地すべり跡状の斜面で、コアストーンとして、当初露出していた場所は、丘陵性の山地の標高420〜410mの小さな尾根稜線と思われます。・・・図参照。 |

||

|

||

|

||

| <解釈:成因:当初の復元→変化史 変化の原動力> 1.巨大なコアストーンが小さな尾根先端斜面上部に露出していました。 (8.5+α)×9.5×6.5mで、単体コアストーンとしては有数の大きさ 2.地すべり状の動きで尾根先端が滑り落ち、落ちた先で安定。 3.この時代は未詳。古くは、更新世末期の氷期に当たり、周氷河作用により滑り落ちた可能性もありますが、 完新世に入ってからの小規模な地すべりによる地形とも考えられ、標高も低いので、 ごく新しい地形である可能性の方が高い。 4、逆に現代から見ますと、この時代は地名起源でもありますし、江戸時代以前にさかのぼると思われます。 稜線肩露岩・地すべりによるすべりの例は、宮城県丸森町筆甫の経石、花巻市東和町谷内丹内山神社の胎内石など。 5.移動後、自重により傾斜方向に直行する曲面割れ目が入って2つに破断しました。 この時期は地名起源でもありますし、江戸時代以前にさかのぼると思われます。 ただし、破断面はすごく新鮮で、風化していないように見えます。・・・だから新しいとは云えませんが。 類例は、栃木県足利市名草、名草弁天の弁慶割石、山梨県甲州市塩山上小田原の裂石、 山梨県山梨市上石森の石森山子持ち石など多数。 |

||

| 露出したコアストーンが重力破断により大きく割れている事例 | ||

栃木県足利市名草 弁慶割石 |

山梨県山梨市上石森 石森山子持ち石 |

|

山梨県甲州市塩山上小田原 裂石 |

||

<どのように利用されているか:歴史資料> ・ブログによれば、集落名「破石」の元になっている巨石で、石をご神体とする祠の名も、「破石神社」であるとのこと。 ・祭神名は、祠の中に札があり、天之石戸別命と石凝姫命とわかりました。 ・石鳥居の束柱に、「破石神社」と刻まれていた。 ・祠の中に納められていた、祠の建立の際の納札銘文。 ・・・埃で汚れていて、現場ではこのぐらいしか読めませんでした。 清掃すれば下部も読めると思いますが、そこまではしませんでした。 奉遷宮破石神社□□□□ 祭神天之石戸別命□□□□ 祭神石凝姫命□□□□ |

||

境内の石祠:祭神不明 |

石鳥居 |

|

| (以上) | ||