| 滝おやじの巨石奇石の地学 訪問記録(短報) | ||||

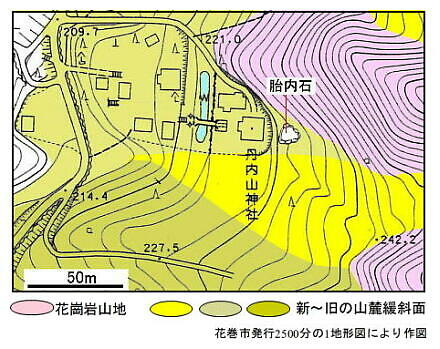

図1 胎内石 丹内山神社社殿の裏にあります。 大きな四角形の岩で、山側の1面は埋まっていますが、周囲3面は露出しています。 石の下の小平坦地は、小規模な地すべり地形の堆積堆表面 画像の右上から滑ってきて、止まったもの。 大きな単体の岩が、窪地の中央に鎮座しているわけで、いかにも磐座という形をしています。 |

||||

| <発端> 花崗岩の巨石地形事例を集めるため、阿武隈・北上山地の花崗岩露出地を廻っています。 2013年中いろいろ廻ったうちの一つ。 岩手県花巻市東和町谷内、丹内山神社境内に所在する胎内石(アラハバキ大神の巨石)。 いろいろの巨石HPや、巨石本に紹介されている有名な巨石です。 丹内山神社は、古代からの創立伝承のある神社で、胎内石はその神社の神体石ですので、1000年間以上動いていない石ということになります。 しかし、それらのHPや本の画像で見ますと、移動されてきた巨大な岩塊のようであり、石の名前由来になっている胎内くぐりは、移動岩塊が再破断してできたのでは・・・という興味で訪問しました。 |

||||

神社境内は、やや古い山麓緩斜面地形の上にあります。胎内石は境内最奥の本殿裏にあり、山麓緩斜面の最上部にある大きな露岩の岩塊です。 ・・・図2参照 所在地の地質は、北上山地西部の白亜紀に貫入りした人首(ひとくび)花崗岩体。地形は、低い花崗岩山地と、その山麓の山麓緩斜面との境界部にあたります。 「山麓緩斜面」とは、東北地方では、ただ緩い斜面ということでなく、たとえば「扇状地」と対応するスケールの地形の形態用語で、氷期の周氷河作用で作られた地すべりや泥流・土石流などによる礫層の堆積地形面をいいます。 まあ、東北地方の山地なら、至る所にみられる地形ではあります。 |

||||

| <神社の歴史資料> |

||||

| 地形図の購入がてら、花巻市の図書館によって、丹内山神社と胎内石についてざっと資料を探しました。 1.東和町史より・・・・合併して花巻市になった 東和町史上巻に、「丹内山権現堂」として、明治以前は権現堂であったこと、権現の由緒書など、また、境内経塚出土品などの紹介がありますが、胎内石についての記載は一切ありませんでした。 丹内山権現堂・・・東和町史 丹内山権現堂は、丹内村(種内・谷内とも書く。)にある古堂である。 (後年の郷社丹内山神社)。中世以前からの霊場としてしられている。(中世史参照) 東和賀におけるにおける屈指の古堂で、仏像も数躰あり、万治二年(一六五九)、南部藩士波々伯部(はばかべ)小右衛門政昭(知行三〇◯石)が、撰文自筆の、見事な由緒巻物も、この村に所蔵されている。 『和賀稗貫郷村志』によると、「昔権現堂別当、大聖寺・不動寺といふ有り。其時出せし実印の板、今も別当所持して是を用ゆ」とあるから、享保年代には、そのような印板があったらしい。 別当を大聖寺・不動尊と称したのは、修験山伏の類であったことを示しており、北成島の、熊野山成島寺に参稽される。寺跡と称する処が、現在は水田となっている。 (引用終わり) ・・・・ 以下、由緒書銘文、室町期を初代とする歴代別当名など。 由緒書は、権現堂の本尊:不動明王の由緒と利益で、神体石については記載が無い。 丹内山神社経塚発掘について 発掘出土の出土品の紹介で、平安末〜鎌倉期のものであるとの紹介。 藤原氏との関係の伝承を裏付ける、古くからの信仰の存在を示すものと思います。 |

||||

| 2.神社境内の看板より 看板文面を翻字しました。 |

||||

入口看板 丹内山神社と藤原清衡公の由来 当神社は地方開拓の祖神として栄え、延暦年間、坂上田村麻呂が東夷の際に参寵される等、日こと月ごとに霊験あらたがで、嘉保三年(1096)頃から当時の管領藤原清衡公の信仰が篤に厚く、耕地二十四町歩を神領として寄進され、また山内には御堂百八ヶ所を建立し、百八躰の仏像を安置した社と伝えられています。 藤原清衡は、隣の郡である江刺の餅田の館に居住していたことから、当神社に距離も近く、毎年の例祭には、清衡自ら奉幣して、祭りを司っていたと言われています。 その後は、安俵城主小原氏、(平清義、時義、義清)、更には、南部藩主南部利敬公の崇敬が厚く、藩主の祈願所として栄え、現在に至っています。 東和町観光協会 |

||||

この神社の創建年代は、約千二百年前、上古地方開拓の祖神、多邇知比古神(たにちひこのかみ)を祭神として祀っており、承和年間(834〜847)に空海の弟子(日弘)が不動尊像を安置し、「大聖寺不動丹内大権現」と称し、以来、神仏混淆による尊崇をうけ、平安後期は平泉の藤原氏、中せは安俵小原氏、近世は盛岡南部氏の郷社として厚く加護されてきたと伝えられる。 さらに、明治初めの排仏毀釈により丹内山神社と称し現在に至っている この本殿は、現存の棟札によると、文化七年(1810)に再建されもので、盛岡南部利敬公の代、当時の別当は小原和泉實吉(さねよし)であり、棟梁には中内村の吉重郎、脇棟梁に八重郎・宇助が造建にあたったことが知られる。 この建造物の特徴として、本殿の内陣には、権現づくりの厨子が据えられており、正・側面の外壁二面に中国の古事や古事記・万葉風の彫刻、脇障子は唐獅子と牡丹が彫刻されている。 県内の社寺建造物の内では彫刻装飾優位の建物で、当時の地方大工の力量を知ることのできる貴重なものてあり、平成二年五月に県指定有形文化財(建造物)となっている 又、本殿の左側山頂付近の経塚(県指定史跡)から全国でも数個しかないと云われる影青四耳壷(いんちんのしじこ)(白磁無紋の壺、北宋の花瓶)、湖州鏡、中国古銭、経筒など(県指定文化財)が出土しており、平安時代末期頃からの地域の優れた文化の跡が偲ばれる。 東和町教育委員会 |

||||

観音堂の看板 十一面観音立像(県指定文化財) 十一面観音立像(県指定文化財) 所在地 和賀郡東和町谷内 所有者 丹内山神社 指定年月日 平成六年九月七日 十一面観音立像は、平安時代後期(十二世紀頃)につくられたもので作者は不明であるが、材質はカツラで彩色のない一木造りの像で、像の大きさは一五八センチである。 この仏像は当初、丹内山神社内にまつられていたが明治初年の廃仏毀釈により、一時、安俵凌雲寺に移され、その後一躯のみ当神社に戻されたものであり、同じような仏像が安俵凌雲寺にも一躯安置されている。 当神社の由緒によるとこれらの仏像は、平安時代平泉藤原氏から寄進されたものと伝えられている。 本像は未完成像の感もあるが、作風も素朴で親しみがあり、観音像本来の目的にかなった姿でもあり、地方仏として貴重なものだと言われている。 東和町教育委員会 |

||||

胎内石の看板 アラハバキ太神の巨石(胎内石) 千三百年以前から当神社霊域のご神体として古くから大切に祀られている。 地域の信仰の地として栄えた当社は、坂上田村麿、藤原一族、物部氏、阿部小原氏、南部藩主等の崇敬が厚く領域の中心的祈願所であった。 安産、受験、就職、家内安全、交通安全、商売繁盛等のほか、壁面に触れぬようくぐり抜けると大願成就がなされ、又触れた場合でも合格が叶えられると伝えられている巨岩である。 東和町観光協会 3.ちょっと考察 (1) 今の胎内石が本殿背後にあり、いわゆる神体石の位置にありますから、この権現堂の信仰の始まりは、巨石信仰から始まっていることは確かであろうと思います。 ・・・・巨石は、1000年以上前から、ここに存在していたことになります。 (2) 町史の由緒書は権現堂の歴史そのものについてはほとんど述べていませんでした。看板文面から歴史に関する部分を探っても、この巨石への言及がなく、巨石信仰の内容はよくわかりません。 (3) 胎内石の看板についてですが、名称以外の記述がありません。 名称だけだと根拠が弱いですね。 「胎内石」という名称については、新しい名称のようですし、後述するように、胎内石部分は比較的最近に破断形成された形ですので、胎内くぐりの信仰は、神体石当初からの信仰とは思えません。 また、古称のようにみえる、「アラハバキ神」については、名称以外に伝承の記載も無く、アラハバキ神の用語は、大正期以来の民俗学の興隆により一般化した神名でもあり、牽強付会の説という可能性はありそうです。 さらに文献・民俗調査結果を見る必要があると思います。 |

||||

| <胎内石の所見> | ||||

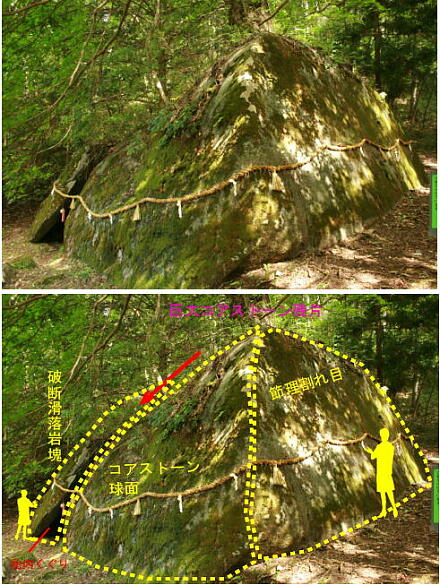

1.胎内石、石の下方から見上げた画像。

本来、すぐそばの花崗岩山地基盤中にあったものですが、現在は、山麓緩斜面の堆積面上にあり、明らかに根石ではありません。 つまり元の場所から動かされてきたもので、花崗岩山地の地表下に埋没していたのが侵食により掘り出されたものではなく、移動してきたものです。 さらに、岩塊下部が埋没していず、全体が露出している状態で、完全な浮き石です。これは移動が地史的にはごく新しいことを示します。 また、胎内石は、岩塊の大きさでみますと、周辺の山麓緩斜面上や、神社境内地に人工露出している、以前埋没していた岩塊に較べて、際だって巨大です。 つまり、山麓緩斜面を形成した周氷河環境下での営力では運べないような巨大岩塊と思われます。 また、岩塊の上流側がほとんど埋没していず、土石流的な水流の多い移動形式で無く、滑落・地すべりのような水流の無い移動形式による移動です。 以上から、氷期の山麓緩斜面の形成後に、それまで花崗岩山地の斜面地表下に埋もれていた大きなコアストーンが、斜面の崩壊。地すべりで滑り落ちてきて、平坦な山麓緩斜面上に乗っかったものと解釈できます。 落ちてきた方向は、地形図からですと、胎内石のNE方、N40°E方向の斜面からということになります。長さ50m弱、比高25mぐらいの斜面です。 落ちてきた時代はもちろん古代以前、岩石の露出年代が測定できればわかるわけですが、金がないので・・・。 さて、滑り落ちてきた岩塊を見ますと、概形は菱餅のような形で、平面が約10×8mの菱形、高さ4mぐらいで、上面が山側に傾いています。 上流側2面・下流側右面の3側面と上面には、コアストーンの風化球面が残っていて、下流左面だけは、平坦な節理面に沿って割れた破断面となっています。 そのことから、現在の形は、コアストーンが、縦方向の節理面で2つに割れた片割れであることがわかります。 画像は、下流側からとったもの。右側が節理に沿って割れた破断割れ目です。 割れた左下側岩塊は見当たりません。より下方に移動し、バラバラになったか埋没したものと思われます。 |

||||

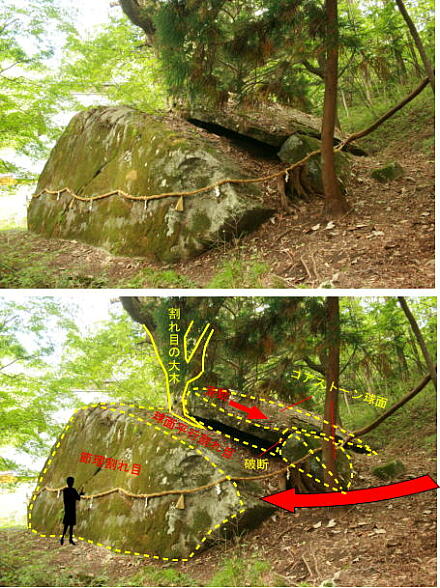

2.胎内石を後側から見た画像

画像は、山側・滑り落ちてきた側からみた胎内石。 下の図の右から左にすべってきました。左側の割れ目が 割れた破断面です。 すべってきて、割れ残った残存岩塊は、地すべりで落ちてきたブロックでよくあるように、移動方向に逆傾斜した形(画面の左から右に下がる)で止まって安定しています。 その後、岩塊の上部で、旧コアストーンの上面に表面に平行した風化破断面が生じ、表に平行して剥離するような割れ目ができていき、その割れ目に沿って、木の根が入りこんで、層状に開口し破断しました。 破断した頂上部は平面的には2つに割れて、底面の割れ目の方向に沿って、北東側と北西側2方向に滑動し、北西側岩塊が下の動かないでいる岩塊との間で隙間を作り、胎内くぐり形となっています。 図では、北東側岩塊が左から右にすべって動いたのが見てとれます。 このような、地すべり方向と逆方向の動きというのは、しばしばみられます。 |

||||

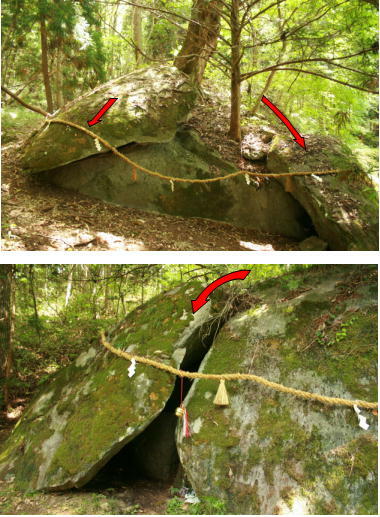

3.胎内石北西側の胎内くぐり部分

上画像:岩塊全体の移動方向上流側からみた画像です。 丸みのあるコアストーン上面が、層状に剥離破断して落下している状況が見て取れます。 右側部分で、岩塊間に隙間ができて胎内くぐり形が作られています。 下画像:胎内くぐりの隙間を反対側の下流側から見た画像です。 なお、この層状の剥離は、岩の上に生えている大木による木の根開口によるものと解釈しました。 ・・・・木の位置と剥離した岩塊の想定復元位置との関係によります。 そうすると、層状岩塊の剥離と移動=胎内くぐり隙間の形成時期は、岩の上の大木の年齢と同じということになります。 ということは、そんなに古いことではなさそうですね。 |

||||

| 記録アルバム | ||||

丹内山神社のある山麓緩斜面と背後の山地 |

||||

神社境内図 |

||||

神社境内。山麓緩斜面の傾斜面を一部盛り土して造成。 |

||||

境内地 山麓緩斜面表面には花崗岩コアストーンの移動礫が散在します。 |

||||

| 観音堂 |

||||

| 本殿境内前の池。 山麓緩斜面の地下水面が浅く、浅い掘り込み人工池だが湧水している。 |

||||

| 神社本殿 江戸期の立派な建築 |

||||

| 本殿の側壁 竹林七賢(だったでしょうか)など立派な欄間彫刻で飾られています。 |

||||

| (以上) | ||||