| �ꂨ�₶�̋��Ί�̒n�w�@�K��L�^ | ||||

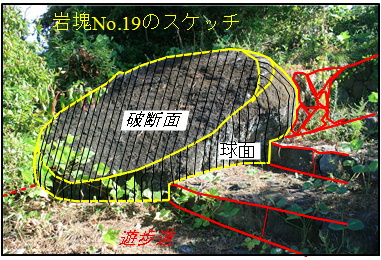

�}�P�@�o�@���a7m�@����3.5m�@�l�^(���q����)��165cm |

||||

| �����[���@ �@�@�ԛ���̋��Βn�`������W�߂邽�߁A�����G�E�k��R�n�̉ԛ���I�o�n������Ă��܂��B �@�@���n�ƐV�K�̊���ڂ��ʔ������������̂ŖK�₵�܂����B �@�@�摜�͒J�̉���������A�o�̓�ʂƓ쐼�ʂ��݂��摜�B�摜�̐l�^�́A���q����B�g��165cm�̂���B�ߗ��N����5�p���`�B�ړ��Ǘ����ł��B�U�������̐V�K����ڂ��ڗ����܂��B �@�@�{�錧�ېX���M��(�Ђ���)�̓��H�e�A�o�Ό����ɏ��݁B �@�@���k�n���̋��̎���́A�C���^�[�l�b�g���yo-hamada���̃u���O�u���I���̓��k���Δԕt�v �@(http://hamadas.exblog.jp/�@20130522���݁j�@���珊�ݏ���������Ă��܂��B���̌o�����̈�ł��B ����ɁA��������A�ېX���Ƃ��̎��ӂ̋��ɂ��ďڂ������̂���u�ېX�̋��Γ`���vHP �ihttp://zuiunzi.net/igu/�@�@���㖾�G���쐬�j�֒H�蒅���ď��܂����B �@�@�����G�R�n�k���A�Ⴂ�ԛ���R�n�̐N�H�J�J���n�ɂ���܂��B �@���a�V���Z�a�T���قǂ̗��܊p���`�ŁA����3.5���قǂ̉ԛ���̃R�A�X�g�[������ł��B �@��ɁA�o�̗��n�Ɛ����̊ώ@���ʂ��܂Ƃ߂Ă����܂��ƁE�E�E�A (1)�@�o�̗��n�n�`�@�ʍ����ɂ���A�}�����̐�[���n���ׂ���N�����A�N�H�J�̒J��߂��n�`�ł��B (2)�@�o�̐����@�}�����̐�[���ɖ��v���Ă����ԛ���̋���R�A�X�g�[�����A���ׂ藎���Ă��ĊɌX�Ȓn���ׂ�͐ϖʏ�Ŏ~�܂������̂ł��B (3)�@�`�ԁ@�I�o��̕����j�f���قƂ�ǖ����A�n���ɂ������R�A�X�g�[���̂܂܂̌`�����Ă���Ǝv���܂��B |

||||

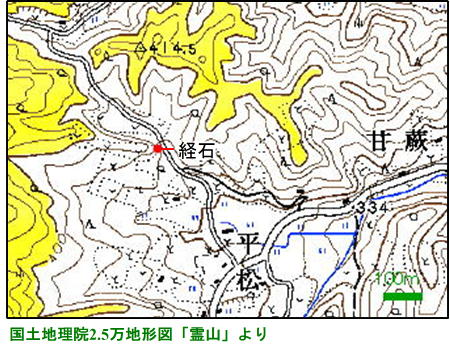

�@�ʒu�͒n�}�Ɏ����ԊہE�E�E�E�E���y�n���@2.5���n�`�}�u��R�v�ɋL���B �@�ԂŁA�����e�܂ŊȒP�ɂ����܂��B �o�ܓx�@�k��37�x49��28.70�b�@���o140�x42��15.64�b�@�i���E���W�j�B �@��̂̈ʒu�@�� �@ |

||||

������Ȑ��������F���n��

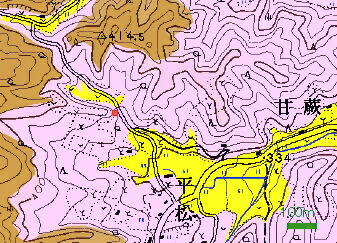

�@������̒n�����A���y�n���@2.5���n�`�}�u��R�v�ɋL���B �@�}�R�Q�ƁB�Ԋۂ��o�Ώ��ݒn�B���F���A�n���͔����I�̈����G�ԛ���A�n�`�́A�啔���}�T�������Ⴂ�R�n�ƎR�[�ɎΖ� �B �@���F���A�����ⓙ�̉ӊ�Ɨo��̗�R�w�B�ԛ������i�����R�n�ɂȂ��Ă��܂��B �@���F�����ϑw�B�N�H�J�̒J��ŁA���c������Ă��܂��B �@�o�́A���F�Ɖ��F�̋��E�ɂ���܂��B �@�������A�Q�O���n���}�ƁA���H��������̌����ڂō��܂����̂ŁA�}3�̒n�����E�ʒu�͑�̂���ȏ����ȂƂ����K���Ȉ����ł��B(^o^) �@�n�}�̐�����L�тĂ���}�����̐�[���n���ׂ���N�����āA�J��߂Ă��܂��̂ŁA�n���}�ʼn��ϒn���r��Ă��܂��B �o�Ύ��ӂ̔��n�` |

||||

| |

||||

| �}4�@�k�����猩���o�Ǝ��ӂ̒n�` | ||||

| |

||||

| �}5�@�쑤���猩���o�Ǝ��ӂ̒n�` | ||||

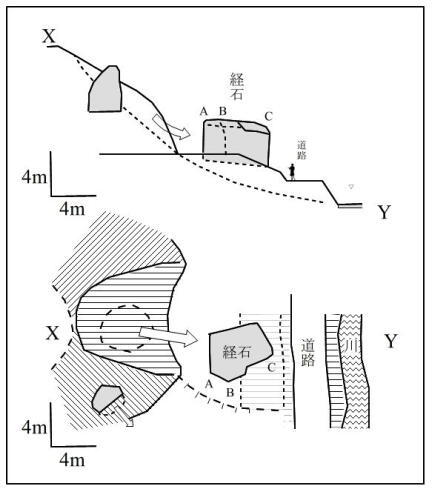

| �@�}4�E�}5�ɁA�o�Ύ��ӂ̔��n�`�������܂��B �@���_�������܂��ƁA�����Ȓn���ׂ�n�`�ł��B �@�}�S�́A�����Ă����n���ׂ�͂̏ォ�牺�������������i�ρB �@�}�T�́A�n���ׂ�̉��������猩�グ���i�ρB �����̐�[���̕���Ȃ������Ζʂɂ́A�R�A�X�g�[���̗��������Ă��܂��B �@�}�S�̊Ŕ̉E�肪�X�v�[���ł��������悤�Ɍ@��Ă��Ēn���ׂ�̕����R�ł�(�}�U�ɂ������܂���)�B �Ŕ��獶��̊ɎΖʒn�`���n���ׂ��爂��Ă��Ď~�܂��������łł����͐ϒn�`(�n���ׂ��)�ł��B �@�o�͏㕔�ɂ��������̂��A�E����爂藎���Ă��āA�ɌX�ɂȂ������Ŏ~�܂����Ǝv���܂��B |

||||

| |

|

|||

| �}6�@�n���ׂ�̕����R | �}�V�@�n�`�̊T�O�} | |||

| �@�}7�ɁA���̒n���ׂ�n�`�̊T���f�ʐ}(��)�ƕ��ʐ}(��)�������܂��B�}�̏�������k�E�E�E���܂茵���łȂ��@(^_^;)�B�f�ʂ́A������[�n�_X����A�n���ׂ�̗��������ɉ������f�ʁB �@�����牄�тĂ����}�����̐�[���n���ׂ���N�����A�N�H�J�̒J��߂Ă���n�`�ł��B �@���̔����̐�[���ɖ��v���Ă����ԛ���̋���R�A�X�g�[�����A���ׂ藎���Ă��ĊɌX�Ȓn���ׂ�̑͐ϖʏ�Ŏ~�܂����̂��o�B |

||||

| |

||||

| �}8�@�Ζʏ�̃R�A�X�g�[�� | �}�X�@�Ζʉ��R���̓]�����Q | |||

| �@�����̐�[���̕���Ȃ������ΖʂɎc���Ă���R�A�X�g�[���̗��́A�����Ɋ���Ă��āA���̊��ꂽ�����̓]�����炵�����ΌQ���R���ɂ���܂��B �@���̂悤�ɏc�ɔ����Ɋ����̂́A�}�Ζʂɗ����Ă���R�A�X�g�[���ł͂悭����`�B |

||||

������Ȑ��������F�`�ԁ�

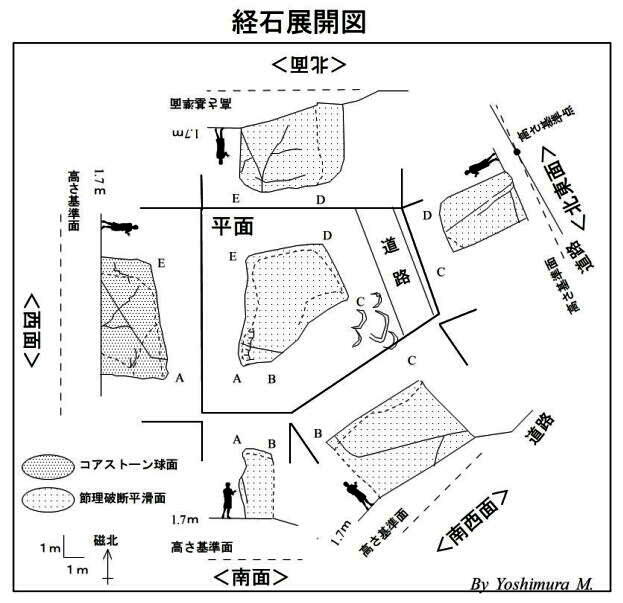

�@�}10�ɁA�o�̌`��W�J�}�ɂ��Ď����܂��B �@�o�̌`�́A�قڌ܊p���ŁA�p�͑S�Ċۂ݂�тсA�\�ʂ͊����ŁA�V�N�Ȋ���ڂ�����܂���B�܂�A�S�ʂ����������ۂ݂������Ă��āA�n���ŕ��������R�A�X�g�[�����I�o���Ă���Ǝv���܂��B �@��ʂɁA�R�A�X�g�[���̌`�́A�n���ŕ������A�ߗ��ʂɂ���đ�܂��ɕ���������A����ɕ������i�ݐߗ��ʂ̕������������Ȃ�A�S�̂ɋ��`�⋾�`�ɂ܂łȂ��Ă��邱�Ƃ������Ǝv���܂��B���ɏ����Ȃ��̂͂��̌X���������悤�ł��B �@�������A�o�̏ꍇ�A�ۂ݂�тт��R�A�X�g�[�����ʂ̕����͐��ʂ݂̂ŁA����4���ʂƏ�ʂ́A�ߗ��ʂɉ����Ċ��ꂽ������(�ߗ��j�f�����ʂƂ������Ƃɂ��܂�)���܂��悭�c���Ă��܂��B���̔j�f�ʂ́A�ł��ۂ��Ȃ��Ă��āA�n���ɂ���i�K�Őߗ��ʂɉ����ĊJ�����������ʂł��B�ܘ_�A�n�\�ɘI�o������ɂł����ʂł͂���܂���B �@����Ƃ͕ʂɁA�e�ʂɂ́A���Ƃ��ĘI�o������ɂł����V�N�Ȋ���ڂ������܂����A����ڂ������������ŁA�܂��A�����Ă��܂���B�����̐V�N�Ȋ���ڂ́A�ׂ������ʂ�����A����ڂ̕\�ʌ`���ȖʂɂȂ�ȂǁA�ߗ��ʂɉ���������ڂƂ͈�����`�ɂȂ��Ă��܂��B |

||||

�@�}11�@�o�̓쐼�ʂł��B �@���ʂ́A�ߗ��j�f�����ʁB��ʂ͑S�̓I�ɂ͕����Őߗ��j�f�����ʂł����A����������̕��������͂��Ȃ�ۂ݂�ттĂ��܂��B �@���ʂ��U���˂��Ɋ����Ă���V��������ڂ��ڗ����܂��B���̊���ڂ́A�W�J�}�ŒǐՂ��܂��ƁA�̑S��������Ă��āA���łɐ̒��S������Ă���̂�������܂���B �@�@���̂悤�ɌU���˂��Ɋ���Ă���̗�́A������̕��ʂ��X�Ε����������Ċ���A���̊�����Ƃ��Ă͂悭�����܂��B �@��}������������܂��B���͎R�����R���s�̐ΐX�R�̎R���ɂ���̗�B�����Ƃ�����ė������Ă����B |

||||

|

|

|||

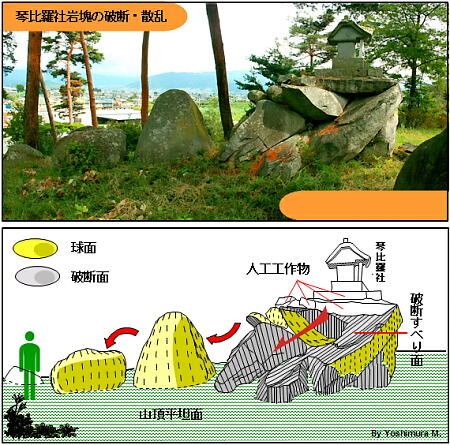

| �}12�@�ΐX�R�R���A���19�̎߂̔j�f�` | �}13�@�ΐX�R�@�Ք䗅�А̎߂̔j�f�` | |||

�k���ʂƖk�ʂ́A�ʂ������Őߗ��j�f�����ʁB ���ʂ͋ȖʂŁA�R�A�X�g�[�����ʁB ��ʂ́A���ӂ͊ۂ܂��Ă��āA�R�A�X�g�[�����ʂɋ߂��ł����A�T�`�͂قڕ��R�ŁA�ߗ��j�f�����ʁB �@�ړ������̑����ɓ�����A�摜�̉E�������炷�ׂ��Ă��܂����B |

||||

���ڂ͂R���B ���ʂ͕s�K���ȋȖʂŁA�R�A�X�g�[�����ʁB ��ʂ̕��R�����悭������܂��B 爂��Ă��������̏㗬�����猩�Ă��܂��B �@������������ł����A�R�A�X�g�[�����ʂ�爂��Ă��������̖ʂŁA���̖ʂ��S�Đߗ��j�f�����ʂł��邱�ƂɈӖ������邩������܂���B. �E�E�E�{���͂����Ƒ傫�ȃR�A�X�g�[���ŁA�ߗ��ʂŊ��ɊJ�����Ă����̂��A�����Ă������ŁA�R�A�X�g�[���̑��̕����͎~�܂炸�ɁA�����Ɖ��ւ�爂��Ă��]���Ă����āA�s���Ă��܂����E�E�E�Ƃ��l�����邩���B �@�����Ă������̎�����������Ă݂�Ɩʔ��������B |

||||

���ڂ͂S���B �ߗ��j�f�����ʂł��B �ړ������̑����ɓ�����A������E��爂��Ă����B |

||||

| �@�@�@���n �@�W��410���t�߂ɂ���A�R�n�n�`�ʂ͈����G�R�n�̒�ʏ��N���ʂɂ�����܂��B�E�E�E�E�`�����́A�X�V�������B �E�̏㕔�Ζʂ́A�X�v�[����ɂ����ꂽ�n���ׂ�Տ�̎ΖʂŁA�R�A�X�g�[���Ƃ��āA�����I�o���Ă����ꏊ�́A�u�ː��̎R�n�̕W��420�`410���̏����Ȕ����Ő��Ǝv���܂��B�E�E�E�}�Q�ƁB |

||||

| �@�����߁F�����F�����̕������ω��j�@�ω��̌����́��@ �@�o�̗��n�Ɛ����̊ώ@���ʂ��܂Ƃ߂܂��ƁA (1)�@�o�̗��n�n�`�́A�}�V�̂悤�ɁA�}�����̐�[���n���ׂ���N�����A�N�H�J�̒J��߂��n�`�ł��B (2)�@�o�̐����́A�}�����̐�[���ɖ��v���Ă����ԛ���̋���R�A�X�g�[�����A���ׂ藎���Ă��ĊɌX�Ȓn���ׂ�͐ϖʏ�Ŏ~�܂������̂ł��B (3)�@�`�Ԃɂ��ẮA�I�o��̕����j�f���قƂ�ǖ����A�n���ɂ������R�A�X�g�[���̂܂܂̌`�����Ă���Ǝv���܂��B (4)�@�I��ƂȂ��ĈȌ�́A�d�͂ɑΉ������V�K�̊���ڂ������Ă��āA�߂ɐ^����Ɋ���悤�Ƃ��Ă��܂��B �@�ԛ��⋐�̗ތ^�̒��ňʒu�Â��܂��ƁA���n�E�����̖ʂł́A�ȑO�Љ���A��쑺�j�̔j��Ԋ��s�J���̑ٓ��A����s���D�̑���)�ȂǂƓ������A�n���ׂ�ɂ�鏬�ړ��ɂ��A�ԛ���R�A�X�g�[�����I�o�������̂Ƃ܂Ƃ߂��܂��B �@�������A�I�o��̕����d�͔j�f�ɂ��A�j��Ă�����x�ł����܂��ƁA�o�͑S�����Ă��Ȃ���ŁA�j��2�ɔj�f���Ă����A�ٓ��⑱�͔j�i��ł��邪�܂����`���Ƃǂ߂Ă����Ƃ����܂��B �@�V�K�̊�����ɂ��ẮA����W�ߒ��B |

||||

�@���ǂ̂悤�ɗ��p����Ă��邩�F���j�������@

�@�o�Ύ��ӂ́A�n���̕��X�̎�ɂȂ����̌����u�o�Ό����v�ƂȂ��Ă��܂��B �@�Ŕɂ́A�o�̓`����������Ă��܂����B ---------------------------------------- �o�@(���傤����) �@�ނ����ނ����A������̗[���ǂ��̂��ƁA�Z����ԍ���z���Ĉ�l�̍s�r�m�������ɓ���܂����B���V����́A���l�B���W�܂�O���u���s���Ă���Ƃɏ�����A�ꏏ�ɂȂ��Ċ������O���������Ă��܂����B �@�������A���V����́A�܂����ɏo�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�A���l�������K���Ɉ����~�߂��Ƃ���A�u���̂��o�͐ԍ�̑�ɓ`���Ă����܂��B���̂��o�����������Ȃ�����A���̑�Ɏ��Ă�Ɨǂ��v�ƌ����c����̕��ɗ������Ă����܂����B���̌�A����ꂽ�܂܂ɑ�Ɏ��ĂĂт�����A�s�r�m�̌������Ƃ���A���o���������Ă���ł͂���܂��B �@�����A���̑�Ɏ��Ă�ƔO���̂悤�ȉ����������Ă��܂��B �@�����\��N�\�ꌎ�@�@�����o�Εۑ��� ---------------------------------------- �@��q�A�����Ŕɏo�Ă���u�Z�v�u�ԍ�v�́A�}�Q�̖k�����̏W���Ɠ��̂悤�ł��B �@�u�ېX�̋��Γ`���vHP�@http://zuiunzi.net/igu/�@�ɂ��ƁA���̋��ɂ́A�n���ނɋL�ڂ��ꂽ���̂������̂ł����A�o�ɂ��ẮA�n���ނɂ͋L�ڂ������Ƃ̂��Ƃł��B �@�܂��A�}�Q���炢���܂��ƁA�o�́A�����W���́u�m���v�Ɓu���}�v�̋��ɂ���Ƃ������܂��B |

||||

| ���A���o���� | ||||

| �@�o�ƕt�߂̒n�` �@���Ԃ����x���[�T�ƈꏏ�Ɏ��߂��摜�B |

||||

| �@(�ȏ�) | ||||