| 滝おやじの巨石奇石の地学 訪問記録(短報) | ||||

図1 竜王岩 鍋倉渓(化石土石流地形)の溢流巨礫 人型(驚子さん)は165cm 花崗岩の巨石地形事例を集めるため、各地を回っています。 最近、奈良県の花崗岩分布地を廻ってきました。 山添村の神野山は斑糲岩残丘で、花崗岩ではないのですが、 地すべり地形などが面白そうですので、神野山の巨石も見てきました。 |

||||

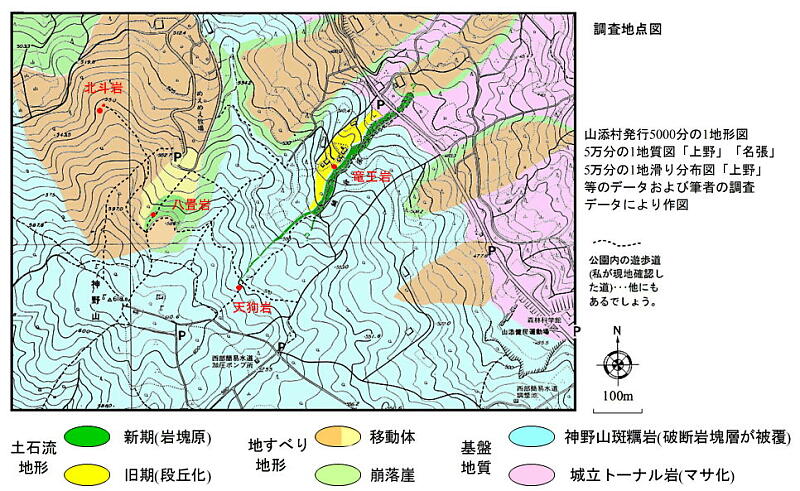

| <神野山の地形> 現地に行きますと、巨石や露頭の位置を地図に落とし、立地を確認するのが最初の仕事なのですが、神野山の巨石群は、いろいろと位置確認が大変でした。 山添村発行の5000分の一地形図を入手して、歩いたのですが、 (1)八畳岩の位置。現地看板の説明位置が全然違っていて、別の場所を散々探してしまいました。 (2)鍋倉渓の上半の位置。地形図に記入されている位置は谷一つ違うなど,・・・現地で頭をひねることが多かったです。 まあ、いろいろあって、地図には省かれている遊歩道などの位置も入れた地図を作りました。⇒図2。 現地で正確な地図が必要な場合の、参考になればと思います。 また、地形の解釈は地形図だけ見てはできませんので、この地域の、5万分の1地質図と地すべり分布図をもとに、表層地質・地形分類図として作成しました。 神野山は、花崗岩類の中に取り込まれた斑糲岩岩体が、高まってできた残丘地形で、山地斜面は赤色土の表土ですが、その下は斑糲岩の破断、移動岩塊の層で、山体の岩盤はほとんど見られません。 山の表面が、風化巨礫で敷き詰められている状態と言っても良いと思います。 また、斑糲岩山地に多い地すべり地形が山の北〜東面に広く分布しています。 北面の、めえめえ牧場周辺は、山頂部から山全体がすべり落ちているといっても良いと思います。 このような風化岩塊層や地すべり地形は、斑糲岩の残丘山地が氷河期に周氷河作用を受けた結果と考えられ、現在の気候下では、化石地形化していると思われます。 |

||||

図2 神野山地形分類図 神野山鍋倉渓と見廻った巨石群の位置図 |

||||

<鍋倉渓の成因>

鍋倉渓の成因として、山添村史や現地看板では、岩塊流に類似した地形として、重力移動地形という解釈が書いてありましたが、鍋倉渓を一見しますと、周氷河地形的な斜面を滑った岩塊群が集積した岩塊流地形ではありません。 岩塊流に形が似ていますが、成因がそうでない地形を、「疑似岩塊流」という用語でまとめています。 現地を見て、鍋倉渓は土石流起源の疑似岩塊流だと判断しました。 鍋倉渓の地形を見ますと、段丘地形をなしている部分と、岩塊の露出した河床地形との2種あり、段丘地形は岩相から斑糲岩巨礫と細流物質が乱雑に混ざった土石流堆積物の岩相をしています。 新期の河床をなす斑糲岩岩塊群も、その全体形が明らかに土石流堆の形をしています。 岩相では細流物質がなくなっていますので、化石化した土石流堆で、かってあった礫間の細粒物質が洗い出され、土石流礫のみが残存・積み重なったものと考えられます。 その点は珍しい現象と思われますが、土石流地形そのものは、斑糲岩山地の山麓によく見られる地形です。 同じ斑糲岩よりなる残丘地形の筑波山麓のように、氷期以降の気候変動に対応して形成されたものと思います。 図3は、鍋倉渓右岸より俯瞰した画像です。 対岸(左岸)は、段丘化した土石流堆積面。細粒物質が流失していない土石流堆積物からなります。 手前斜面(右岸斜面)は、鍋倉渓の曲流攻撃斜面にあたり、河床部分を作る土石流礫が河心から外れて、曲流の接線方向に右岸斜面を這い上がっています。 右岸側に這い上がった礫は、一番高い所では左岸の段丘面より高い位置に堆積しています。このような、流向方向の慣性による地形は、土石流地形のみに見られる特徴といえます。 |

||||

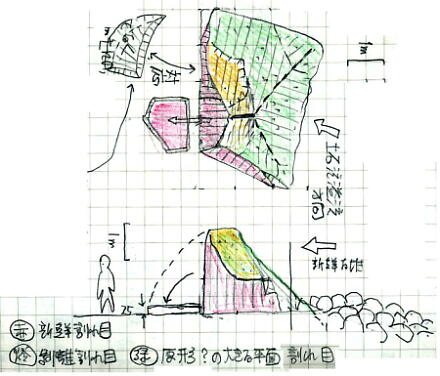

| <竜王岩・・・土石流の礫> 位置は、図2参照。 竜王岩は、鍋倉渓のそばにある大きな岩塊で、日輪教神野山鍋倉分教会の神体として、境内にあります。 なお、鍋倉渓遊歩道に「竜王岩」という看板がありましたが、そこからは道がなくて行ってはいけないようでした。 地図にある、鍋倉渓の北側に平行する道で行くべきらしいです。 教会敷地は、段丘化した古い土石流堆積面です。竜王岩はその上に載っている、新しい土石流(鍋倉渓の露岩群)の礫で、土石流の本流から、脇に溢れ出した分流にあたり、巨礫であったため分岐点近くに残された礫と思われます。 長径5m短径3.5m、高さ2.4mで、本流に残っている礫よりひときわ大きく礫です。そんな点で信仰対象になったのかもしれません。 本流でも同じような大きさの礫を押し流していたと思いますが、それらはずっと先に流されてしまっているのでしょう。 鍋倉渓の下流、末端の部分をまだ見てないので想像ですが・・・。 竜王岩の形は、長径を分流の方向に直交するように向け、上面の形も流れに対応した形をしていて、いかにも土石流の礫という形をしていました・・・・・図5参照。。 |

||||

図4 日輪境界境内 竜王岩は左手にある |

図5 竜王岩平面図と側面図 |

|||

図6 竜王岩 流向側 流向に対して、傾斜しています。 |

||||

図7 竜王岩 流末側 土石流本流から溢流した分流位置にあります。 人物の下の板状破片は、定着後破断したもの。 |

||||

| <岩塊の堆積後の破断> また、移動してきた岩塊は、停止位置では岩塊下の地面と岩塊底面がフィットしません。それで、岩塊下の地面の突起により、岩塊が反って、縦割れの開口割れ目が入り、分離することがよくあります。 竜王岩も、流れてきた時は、短径方向にもっと大きな岩で、それに縦割れが入って、現在の流末側は分離していて、分離片が近くにあります。 また、破断分離後、人工移動を受けている破断片もありました。 ↓参照。 |

||||

| 図8、9 図04に示す竜王岩の流末側に離れて存在する岩塊 形状から、竜王岩の流末側部分が、定置後、縦に破断分離した岩塊と思われます。 位置は少々離れていますので、人工的に動かされたものと思われます。 |

||||

| 記録アルバム | ||||

| 鍋倉渓の北に平行する道路と県道との交差点付近にある露頭 白色部は、花崗岩類(城立トーナル岩)のマサ。 上の茶色部分は、風化表土・・・斑糲岩の所では色が鮮やかな赤色土になります。 |

||||

| (以上) | ||||