| 滝おやじの巨石奇石の地学 訪問記録(短報) | ||||

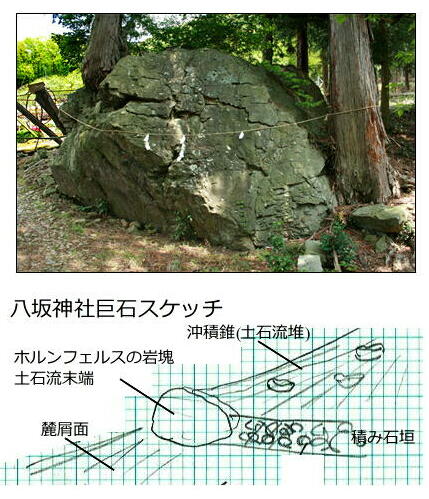

図1 八坂神社の巨石 社殿北にあるホルンフェルスの岩塊 注連縄が飾られているが、無名のようである。 土石流により押し流されてきて、麓屑面との傾斜変換線で止まった沖積錐末端礫である。 |

||||

| <発端と結果> 花崗岩の巨石地形事例を集めるため、関東近県の花崗岩露出地を廻っています。 2013年4月に、INの巨石情報をもとに、山梨県甲府盆地周辺の巨石を見て廻りました。 この地方の巨石の事例は、インターネット上の Charm Weblog 山梨巨石好きパパ アーカイブ( http://www.y-charm.com/blog/cat53/ 20130424 現在)から所在情報を得ました。の八坂神社の石もその一つです。 訪ねてみた訳は、八坂神社は、甲府花崗岩の広瀬花崗岩体の分布域にあるのに、ブログの画像で見ますと、八坂神社の巨石の岩種が、花崗岩ではない岩石に見え、人工的に運ばれたものだろうかと、興味を引かれたからです。 訪問してみますと、巨石の岩種はホルンフェルスという岩で、神社の裏に聳える恵林寺山の山頂部を作っている岩石と分かりました。稜線はホルンフェルスですが、恵林寺山の山腹以下は広瀬花崗岩ですので、この岩塊は、恵林寺山の山頂部から、山麓の神社境内位置まで移動してきたことになります。 どのように移動してきたのかについては、岩塊のある地形・地質から、転落してきたのでなく、土石流で運ばれて来て、取り残されたものと考えます。 |

||||

| <位置と到達ルート> |

||||

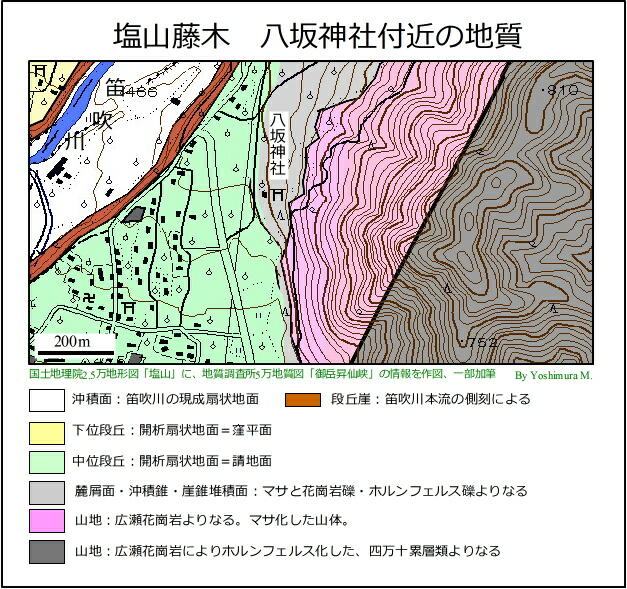

甲州市塩山藤木 八坂神社 社殿の北側 沖積錐の末端 緯度経度 N35°44′17.00″ E138°43′21.25″ 標高490〜500m 2.5万地形図 「塩山」 5万地形図 「御岳昇仙峡」 地質図:5万「御岳昇仙峡」 八坂神社の位置は図2参照。 神社の東に聳える標高820mの山は、地名表記がありませんが、恵林寺山というようです。八坂神社恵林寺山の麓にあります。 ちなみに、恵林寺は、焼き討ちされたので有名な、武田氏ゆかりの大寺。地図の南隣にあります。 図2中央を南北に走る大きな道は、観光道路のフルーツラインで、地図で神社への交差点に、駐車スペースがあります。あとは、歩いてすぐ。 八坂神社は、扇状地面と山地との境の緩斜面にあります。 この緩斜面は、恵林寺山の山麓を縁取る様に分布し、斜面下部は、砂や泥の細流物質からなるより緩傾斜の麓屑面で、斜面上部は、土石流が運んできた砂礫層からなる、沖積錐のようです。最上部には崖錐もありそうです。 5万地質図には、この山麓緩斜面の地質表現は省略されていますので、私が加筆しました。 余談1 このあたり、フルーツラインは笛吹川の段丘化した扇状地面上を走りますので、北西の眺めが開け、小楢山から大烏山・小烏山、乾徳山の稜線がよく眺められます。 余談2 神社入り口を北進しますと、笛吹川の段丘崖沿いの道があります。この道から川越しに、笛吹川西岸を眺めますと、新旧の扇状地が段丘化した景観が見えます。笛吹川西岸は甲府盆地東部の扇状地・段丘面模式地で、この段丘崖上の道は、西岸の展望地点として、地形・地質屋の必ず立ち寄る場所として有名です。江ノ島に猫好きが集まるみたいなもの。 |

||||

| <八坂神社の上空に聳える山:恵林寺山 ホルンフェルスの山> |

||||

| 図3 恵林寺山と八坂神社の杉木立 |

図3の画像撮影場所は、図2の中央、フルーツラインから八坂神社へ行く道の交差点付近より山を見上げたもの。画面左端の杉木立が神社境内。 手前の平坦面が、図2で薄緑色に塗った中位段丘面=過去の笛吹川による扇状地面です。 扇状地面からすごい勢いで聳え立っている山は、位置図の標高820mの山。山名注記はありませんが、恵林寺山というようです。 一見、断層崖みたいですが、断層ではなく、山の頂上が硬い侵食に強いホルンフェルスという岩石でできているのに対し、山の斜面が侵食に弱い、風化して未固結になった砂の塊のような花崗岩のマサ砂でできているため、山の斜面が急傾斜に掘り出されたためです。 図2は、地形図に地質を記入した図です。 図2で、桃色の部分が山の斜面部分にあたり、第三紀に地下から貫入してきた花崗岩が地表に露出したものですが、風化して、マサという砂に変化してしまっています。 一方、図2の灰色の部分が山の稜線から向こうにあたり、花崗岩に貫入された中生代の砂岩や泥岩です。この岩は、地下でもめているのと、細かく割れやすいために崩れやすく、普通の状態では、侵食に強くなく、なだらかな山を作る岩石です。 ところが、この場所では貫入してきた花崗岩の熱で焼き締められ、割れ目が少なく緻密な状態に変化しています。この変化を、ホルンフェルス(角岩とも訳す)化といいますけど、その結果、侵食に強くなり、山の稜線となっているわけです。 貫入した花崗岩体の周りの岩がホルンフェルス化する結果、その地域が隆起して山になると、花崗岩体の部分はマサ化して低くなり、花崗岩体を囲んでホルンフェルスの山が削り出される現象は、ホルンフェルスリングと言っています。 甲府盆地の周辺では、甲斐駒ヶ岳がそうですし、三頭山、小金沢連峰、滝子山なんかそうですね。 |

|||

| 図4 恵林寺山 |

||||

| <神社境内の巨石:立地と形態> |

||||

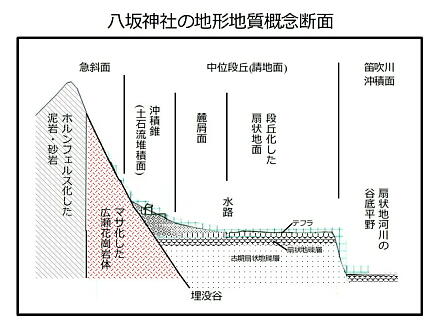

八坂神社の境内入口の鳥居付近から見上げますと、鳥居から途中の階段までの緩斜面が、麓屑面にあたり、階段から上の境内が沖積錐になるようです。 階段から上の社殿までの平坦な境内は沖積錐末端を人工的に埋めて平らにした埋め土のようですが、社殿付近から勾配が急になり、大きな岩塊が散在して沖積錐地形の表面になります。 |

||||

花崗岩は風化してマサ砂になってしまい岩塊が無いためだと思います。 社殿と巨石の立地する斜面の断面を概念化すると、図6の様になります。 |

||||

図7 巨石立地スケッチ |

ホルンフェルスは、原岩が細流の砂岩や泥岩だったようです。 岩塊の形は不定形の角張った岩塊で、岩塊の原表面は平滑で、層状に破断するようですが、岩塊の破断面は、細かい凹凸がある破断割れ口になります。 INで紹介されていた社殿北側の注連縄の張られた巨石は、図7のように沖積錐末端にあり、斜面の傾斜変換線にあります。 土石流が押し流してきてこれ以上運べなくなって置いていったという感じで残っていました。 この巨石については、 ・ホルンフェルスで、花崗岩でありません。 ・土石流末端岩塊。 ですので、 今の調査対象巨石としては、方法的にうまみがなく、これ以上調査しないこととします。 |

|||

| 図8 沖積錐上より社殿方向俯瞰 |

社殿より上の沖積錐上を登ってみました。 図8は、社殿背後の沖積錐上より社殿方向を俯瞰したもの。 沖積錐斜面は、火山灰層が無く、形成時代は新しく、完新世の地形だと思います。 土壌の発達も悪く、大小岩塊が露出した砂礫層の斜面です。 沖積錐の表面は、そのまま樹林地にされているか、岩塊を片付けて整地し、ブドウ果樹園に利用されていました。 普通の畑地などにはあまり適していなさそうですが、 ブドウ畑には、このような水はけが良く、地味のやせた斜面がかえって良いのでしょうか。 画面の中景は、フルーツラインのある平坦な扇状地面で、火山灰層に覆われ水持ちも良さそうで、一面水田化されています。 |

|||

| <歴史資料> |

||||

境内の八坂神社由緒書の石碑です。 巨石のことについては、言及はありません。 江戸時代初期(宝永8年)から、神社の存在が確認されるようですね。 <境内石碑の銘文> 八坂大神社の由緒 当神社は、上藤木地区の氏神として恵林寺山の麓に祀られ、七月の例大祭には、西藤木、下藤木の信徒総代も参列して、前夜祭の花火の打ち上げ、カラオケ大会に引き続き、当日は県下最大の重量を誇る総欅造りの神輿の渡御も賑やかに行われている。 御祭神には、素戔嗚尊、国常立尊、誉田別尊を祀り、素戔嗚尊の本地仏が牛頭天王であることから氏子からは「お天王さん」の愛称で呼ばれ、疫病除けの神、五穀豊穣の神として親しまれている。 昔、夏疫病が流行り、生水を飲むことができなかったので、生の胡瓜を食したことから、神紋に胡瓜の輪切りが使われ、氏子中では今でも胡瓜を輪切りにして食べない習慣が残っている。 創立年代は不詳であるが、京都の八坂神社を勧請し創祀したと伝えられている。甲斐国志には「文化十一年牛頭天王」とあり、甲斐国社記寺記には、「慶応四年八坂大神社」の記載がある。「宝永八年松平甲斐守検地」という記録も残されている。 例大祭は昭和三年ごろから七月二十三日に行われていたが、平成五年より直前の日曜日に実施されている。春、祈年祭。秋、新穀感謝祭を斎行している。 |

||||

| 記録アルバム | ||||

| |

フルーツラインより 段丘化した笛吹川の扇状地面(中位段丘:請地面、 70cm位の新規テフラを乗せ、3〜5mの礫層がある、砂礫侵食段丘。基盤はくさり礫の古期扇状地礫層?) 対岸の小楢山。 |

|||

| フルーツラインより 遠景:乾徳山と水ヶ森山。 中景:大烏山と小烏山 近景:笛吹川開析扇状地面:請地面、 |

||||

神社背後の急峻な山:恵林寺山 急なホルンフェルスの稜線と直下の急斜面 やや緩やかなマサ化した花崗岩斜面 前景は、扇状地面上のブドウ畑:請地面、 |

||||

| |

八坂神社、入り口鳥居 社殿の下の緩斜面は麓屑面。 社殿付近は、沖積錐の末端。 |

|||

| |

市の指定 麓屑面に生育 |

|||

| |

八坂神社社殿。 沖積錐の末端を掘り込んで立てられている。 |

|||

| |

社殿裏断面 沖積錐の末端岩塊群の産状 |

|||

| |

社殿背後の沖積錐上より社殿方向俯瞰。 沖積錐斜面。テフラがなく、土壌の発達も悪い、小岩塊露出斜面。 ブドウ畑には、このような水はけが良く、地味のやせた斜面が良いのだろうか。 中景:水田化された、段丘面:請地面。 遠景:笛吹川対岸の低位段丘:窪平面 |

|||

| (以上) | ||||