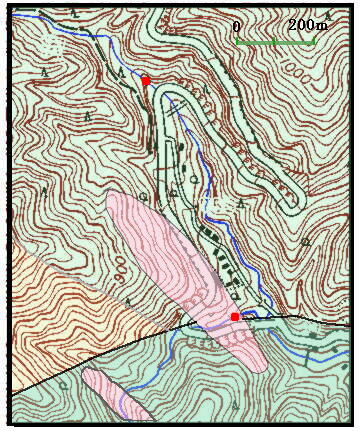

九頭龍滝・夢の滝付近の滝位置図+地質図(未完成)

九頭龍滝・夢の滝付近の滝位置図+地質図(未完成)国土地理院2.5万地形図猪丸、地質調査所5万地質図五日市より作成しました。

●滝の位置

桧原村数馬。三頭山のすぐ下、南秋川の支流ハチザス沢の出会い近くにある。数馬の九頭龍神社の橋を渡ってすぐ。 地図では、下の赤印が九頭龍滝。

緯度経度座標・・・日本座標です

九頭龍滝:E139゜02’42″N35゜43’28″

上の赤印は夢の滝。

●滝下に出るのは、標識も道もあるので、超簡単。

●九頭龍滝の駐車スペース

九頭龍滝の前には、広場があるが、金を取ると書いた壊れかけた看板が立っていて、えらく感じの悪いところである。止める所もなく、ずっと下の数馬の駐車場に入れるよりない。

●九頭龍滝の名称。ちょっと珍しそうな名前ですが、滝の近くに九頭龍神社があって、九頭龍神社にちなんで九頭龍滝というとのこと。

別の名前を、横道の滝というとの看板がある。

2つ名前があるのは別に珍しいことではありませんが、桧原村のHP の九頭龍滝の紹介にそのあたりの経緯について記事あり。

●九頭龍滝の位置づけ。

支流(ハチザス沢)にあり、本流(三頭沢)の出合から離れているので、成因的には、支流型の滝です。

ハチザス沢の遷急点そのものは、ずっと上流にいってしまっていますので、ハチザス沢の瀑布帯として見れば、遷急点が移動していってしまった跡に取り残されている、下滝にあたる。

●滝の岩質 地質図参照

この辺は、中生代白亜紀の小仏層群の砂泥互層(図のうす青、こい青)・砂岩層(図のうす黄色)に、第三紀中新世と推定される石英閃緑岩体(図のうす桃色)が貫入したところです。小仏層群は、細かい割れ目がどっさり入っていて、風化して、ボロボロと四角い岩片になってしまうので、侵食に弱い岩です。→ 滝を作りにくい。

ところが、閃緑岩体のまわりでは、小仏層群の岩石が熱変成をうけて、ホルンフェルス化して緻密になり、丈夫な石になっています。 三頭山の頂上部分は1500m以上の高さがあって、秋川流域で一番高い山ですが、その頂上も、ホルンフェルスでできています。→風化・侵食に強く、出っ張った山になる、滝を作りやすい。

九頭龍の滝は、その閃緑岩(緻密で結構丈夫)。節理は細かい方ですね。

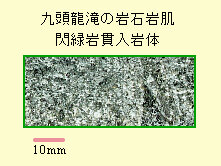

●九頭龍滝の岩石 デジカメ接写写真・・・閃緑岩ってこんなやつ というには、あんまり典型的でないなあ。岩脈で急速に冷えてるんで、結晶の発達がよくない感じ。黒緑色の長方形に見えるのが角閃石、

●九頭龍滝の岩石 デジカメ接写写真・・・閃緑岩ってこんなやつ というには、あんまり典型的でないなあ。岩脈で急速に冷えてるんで、結晶の発達がよくない感じ。黒緑色の長方形に見えるのが角閃石、より黒くて四角っぽいのが黒雲母、白い粒は長石ですね。灰色っぽい石英が少しあるみたい。 粒状の完晶質火成岩で、角閃石や雲母等の有色鉱物が多いから、閃緑岩と判定。肉眼での観察のみだからあやしいけど、地質図見ると石英閃緑岩があるとなってるから、石英閃緑岩とします。

右下に黒く三角形に鉱物が集まった模様があるけど、角閃石があつまって、縞になっているのの一部。急冷相かなあ。もしかしたら捕獲岩片かもしれない。

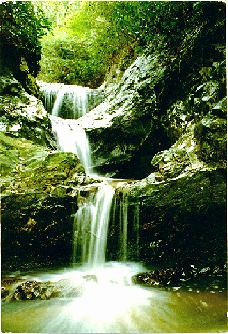

● 九頭龍滝の全景。 2連の連瀑。下が本滝で5mぐらい、上が上滝で3.5mぐらいかな。

● 九頭龍滝の全景。 2連の連瀑。下が本滝で5mぐらい、上が上滝で3.5mぐらいかな。● 滝の岩質は、小仏層だと思っていたので、「あれれ、滝崖や滝面の表面が大まかな割れ目でできてるぞ。火成岩の節理にそっくりだな。」とボケかまして、岩を割って見たら、あらあら、閃緑岩でございました。地質図で確かめたら、三頭山山頂の閃緑岩体でない、別の岩体でした。

● 恒例の、滝の地形記述 :地形としては、よくある普通の形です。

2連の連瀑、本滝と上滝1。実は、上流30mぐらいのところに上滝2がある。

本滝:5m。面滝・複合型・副滝・掘り込み溝型。主滝壁形。3段直下型。部分滝壷。

上滝1:3.5m 線滝・直線溝状・直下型。全面滝壷。

面滝・副滝等の滝の地形用語の解説 → 用語集を参照してください

花崗岩型(閃緑岩も、粗粒の結晶質の深成岩という点では同じです)の滝の特有の岩肌です。

そして、 どの滝にも共通する、水流の作ろうとしている共通の滝面形があります。

本滝の滝面:水流は、面滝、複合型主滝壁状急傾斜・副滝溝状を作ろうとしてます。

しかし、閃緑岩の節理のせいで・・・

縦横十文字に節理面(マグマが地下で冷却する時にできる割れ目)や断層面が入っているので、滝の水流が作ろうとする地形を、ゴツゴツした四角張った形でなぞっていくと考えると分かりやすい。

滝面は、節理面が段になり、ごつごつしてますね。

水流が作ろうとしている形は、浅い副滝の溝が掘れだしている複合滝面。

←千葉県での同じ形の滝面の例です。

大多喜町の瀬越滝

ちょっと締った泥岩層で細かく割れます。上の画像と比べてください。滝面と左右逆だけど、同じ形ですね。

上滝のようす。水流は、線滝・直線溝形の滝を作ろうとしている・・・しかし、閃緑岩が抵抗して、全体の形は、直線溝形の線滝だが、崖の面は節理面に沿って凹凸があります。

水流が作ろうとしている形は、千葉県では、大網白里町の小中大滝とよく似てますよね。

←千葉県大網白里町の小中大滝。ちょっと締った程度の軟らかい泥層を掘っている滝です。高さ6m。

直線の溝を掘りながら、動いて行った形ですが、上の滝と岩石は違うが、水流が同じ形を掘出そうとしているのが分かります。

滝の落ち口の上の過去の岩の斜面の張出し。

滝の落ち口の上の過去の岩の斜面の張出し。→(未作製)マウスを写真の上に載せると、過去の滝の地形を示します。

以前の滝の落ち口=以前の河床、あるいは滝壷の縁などにつながる斜面 を示す微地形です。

水平にみえる部分は、堰堤かなんかの石垣のあとみたいです。その前にみえる斜めの岩の面のことです。

どんな岩質の滝でも見られますので、名前はまだ無いけど、滝特有の地形として、滝の変化を示す地形として、見ておいてください。

この写真では、下に本滝の上部が写っているが、

その落ち口にも、同じ地形があるのが分かりますよね。

千葉県での例。 千葉県三芳村沢山不動滝。

3連の滝の連瀑帯で、滝の間は滝壷になっています。

一番下の滝の落ち口の上の岩が大体同じ高さですね。

ここをつなぐと、以前の滝壷が、今より高く、その縁が、パカンと

欠けて、滝壷が浅くなっていることが分かりますよね。

よく見ると、下から2番目の滝にも、以前の滝壷の縁の欠け残りが

滝の左側に残っています。

上の九頭龍滝の落ち口と、同質の地形ですね。

夢の滝:E139゜02’33″ N35゜43’47″・・・日本座標です

●夢の滝はホルンフェルスでできています。