�@�Έ�ǎO���쐬�@�ώ@��L�^�A���o���@�@�@080331�@�A�b�v�@�@���{�S���n�`�n���̗����֓��R�n�암����������

2007�N�x�@��t�������������ٗF�̉�@���{�S���n���n�`�̗��@��2��@���֓��R�n�암���@�@2007�N12�� 1�E2��(�y�E��)

�L�^�A���o���@�@�@�@�B�e�E�쐬�@�Έ�ǎO�@�@WP�f�ڍH���l�@�ꂨ�₶�@�@080331�@�f���@ |

�@�B�e�쐬�ҁ@�Έ�ǎO���k�F

�@�@���̃A���o���́A�u�n���n�`�̗��v�ɎQ�������l���g�����Łh�g�������āh�g���������h�����v���o�����߂ɍ��܂����B

�g���u�t�̍쐬�̎����A�z�[���y�[�W������p�����摜�A�L�q�A�܂��A���p����L�ڂ��Ă��Ȃ��摜���g�p���Ă��܂��̂ŁA���̖ړI�Ɏg�p����ۂ͒��ӂ��ĉ������B�@�n�w�I����͍���A�u�t�̂g�o�Ɍf�ڂ����Ǝv���܂��B�@2007�N12���@�Έ�@�ǎO

�@WP�A�b�v�H���l�A�ꂨ�₶�k�F

�@�P�DWP�f�ڂɔ����AA4�c(���{�͎��Ɣň���{�ł�)�������ɑٕ̍ύX���A�摜�͏k�����܂����B�R�����g�ōH���l�̒lj����́A�����A�Ύ��ł��B

�@�Q�D�g�t�����ꂢ�ȋG�߂ɁA�V�C�ɂ��b�܂�A�ʔ����܂�ꂽ�Ǝv���܂��B������x�s���Ă݂����ł��ˁB

�@�@�@�Έ䎁�̂��̃A���o���́A���̊y�����ƁA�R�̂��ꂢ�Ȍi�ς����ڂł��B |

�A���o���@�@�\��

2007�N�x�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�A���o��)

���{�S���n���n�`�̗�

�� 2 ��

���֓��R�n�암��

2007�N12�� 1��(�y)�`2��(��)

�@�u�t�@�@�g���@���q�@��t�������������ٗF�̉�

�@�S���@�@���c�@�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@

��t�������������ٗF�̉� |

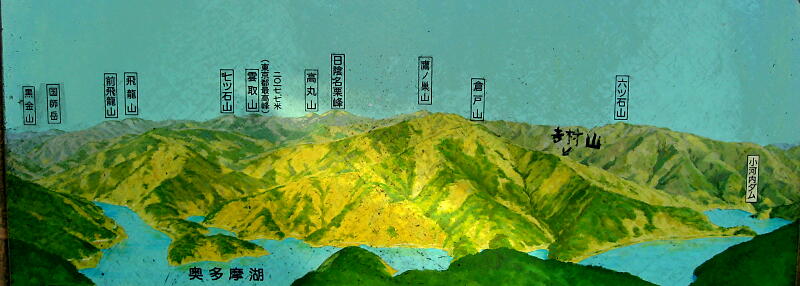

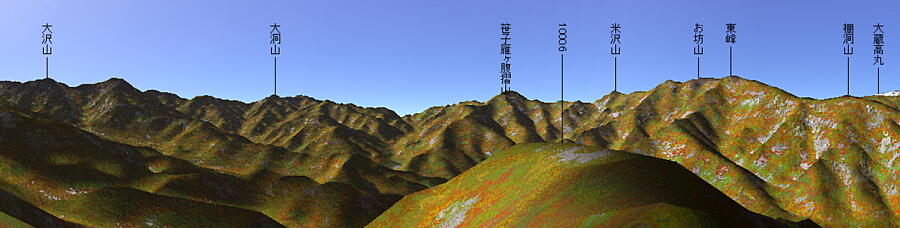

�z�����t�F���X�̎R�E�僖�����R�Ə�����A����o�b�N��

�i�R�����匎�s�E���P���E����139�����ɂāj |

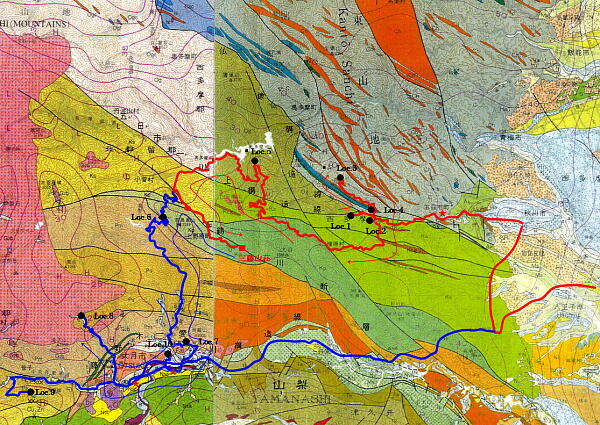

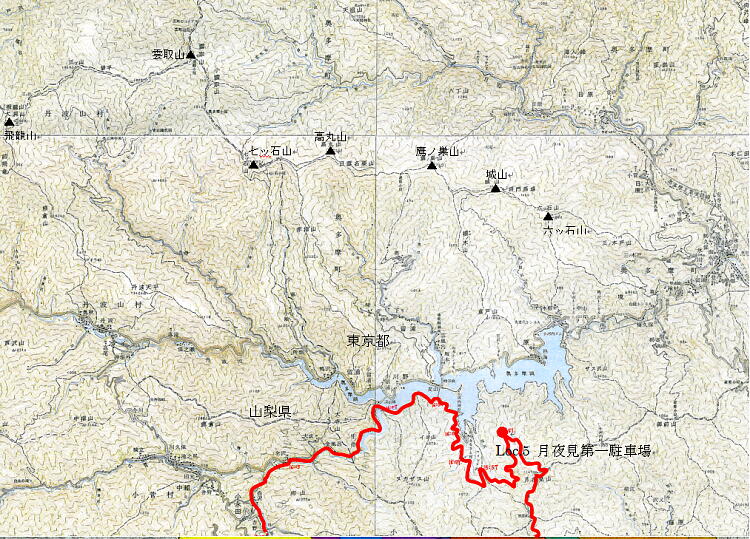

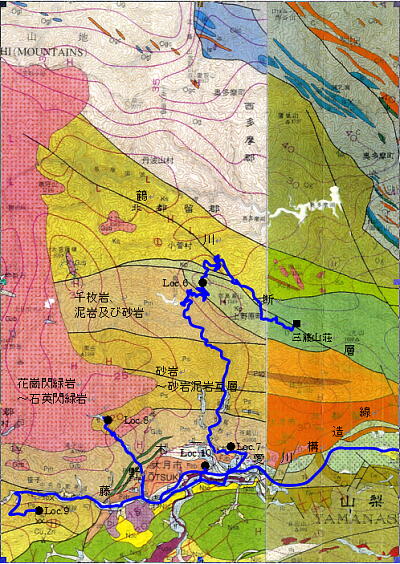

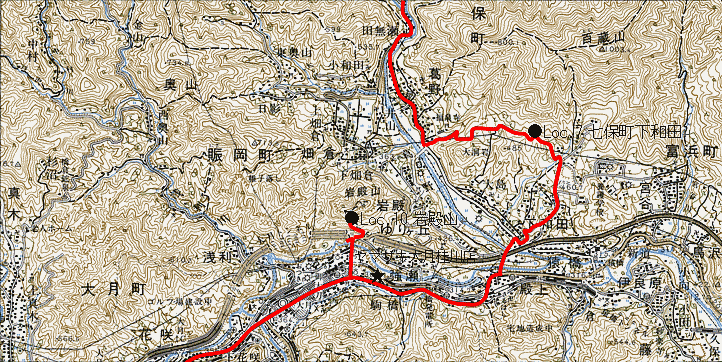

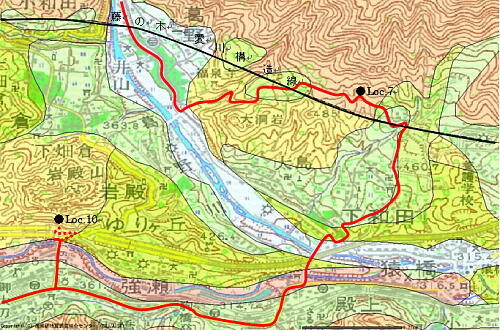

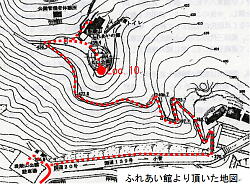

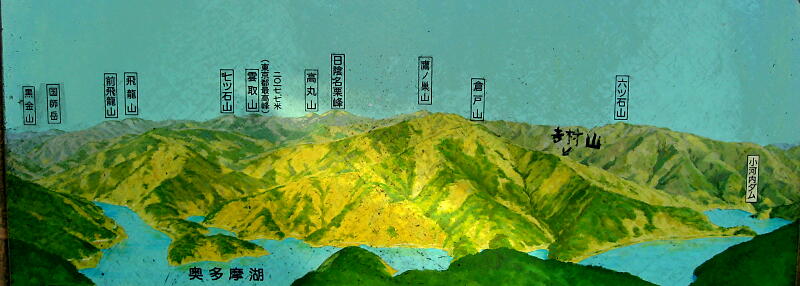

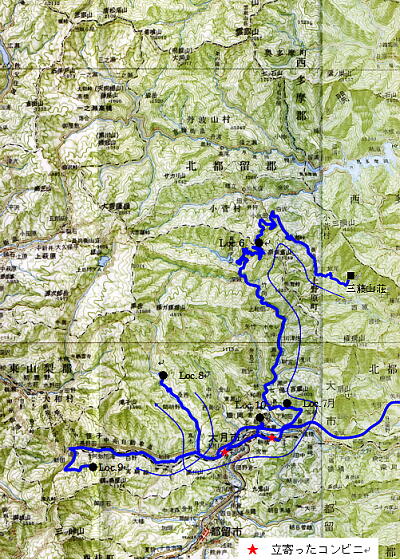

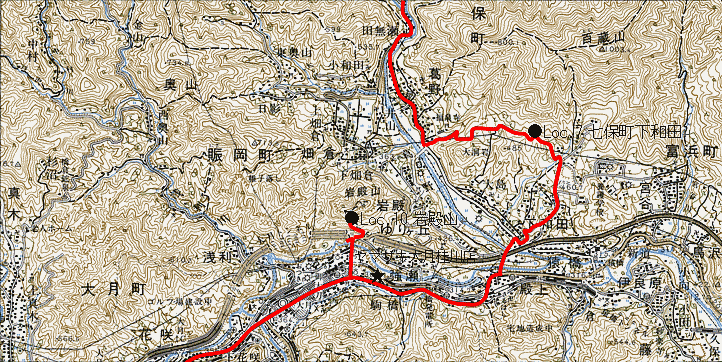

�A���o���@�@�o�P�@2007�N12��1���`2���@�S�̃��[�g�}�@

���y�n���@�@20������1�n�`�}�u�b�{������v�ɉ��M |

�@�@���o�@�H���@�@�����u�����t���H���p�ݓ��H����s��9�E6�E4�������������ΐ�PA�������qJCT�����������������IC���ܓ��s�w

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ܓ��s���ˑq�̃R���r�j�����̒���������̑ꁨ�_�ˊ�O�s�������錩��꒓�ԏꁨ�ߓ����O���R��

�@�@���s���Ȃ������ώ@�\��n���@�����Ԃ������āI

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�瑩�̑�F�ΊD��̒n�`�A�g�ˎ���F�l���\�w�A�㓪����F�Ήp�M�Ί�A�O�����F�z�����t�F���X�A�e�z��

�@�@���Q���ҁ��@�g���u�t�A���c�����Ɛ�t����̎Q����13�l�ɉ^�]��̐�������đ���16�l�B�@�@

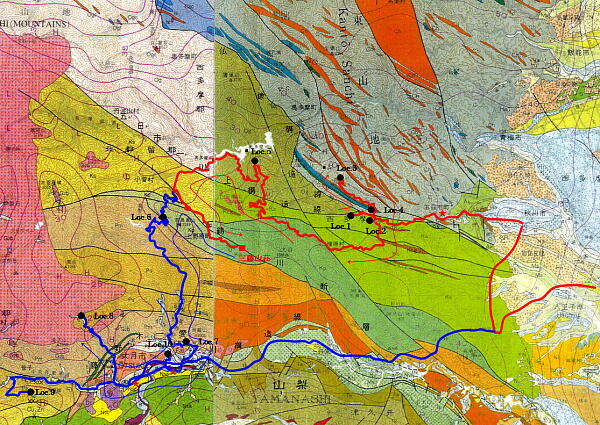

�A���o���@�@�o�Q�@2007�N12��1���`2���@���[�g�����̒n���@

�n���������@20�����̂P�@�n���}�@��b�{�E������ɉ��M |

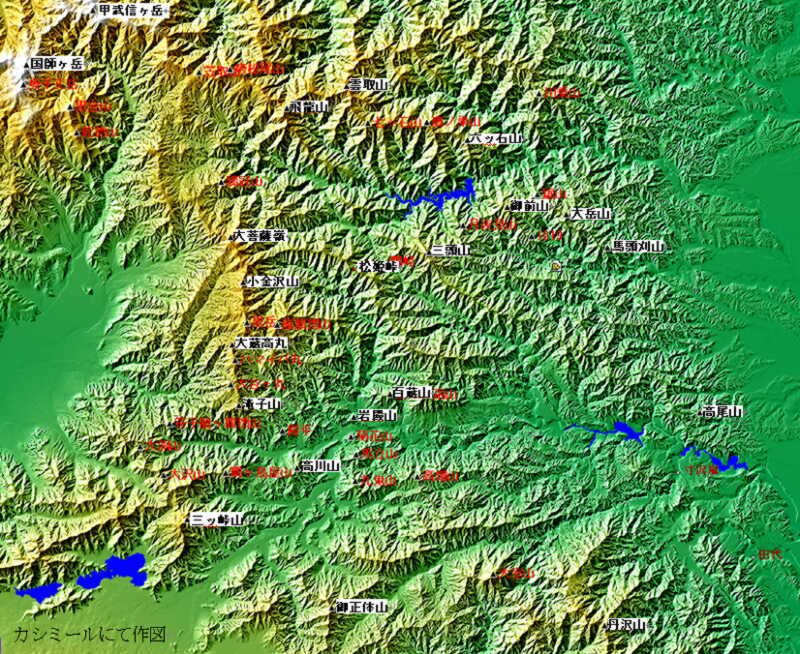

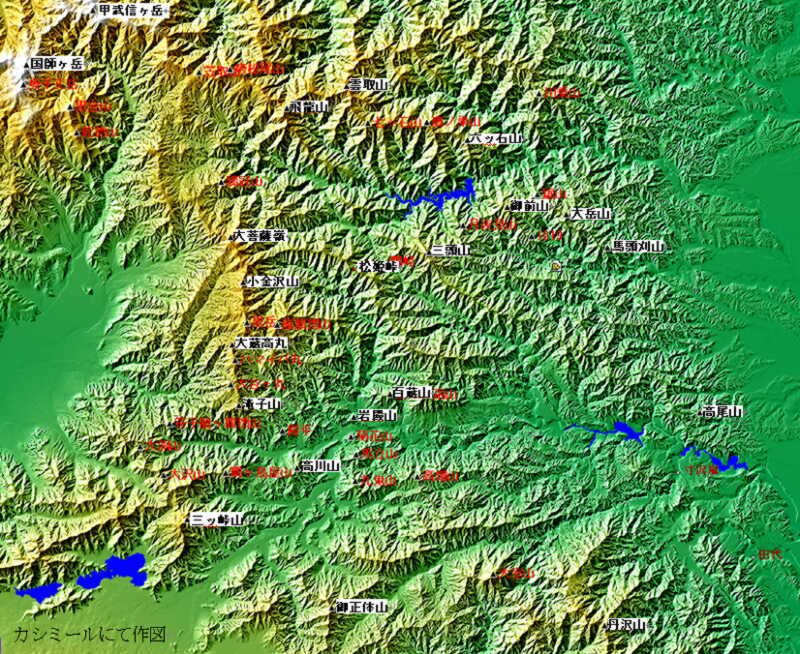

�J�V�~�[���ɂč�}

���̐}�́A���{�ł́A�y�[�W�X�y�[�X�̊W���A����(p33)�Ɋ���t�����Ă��܂��B������₷�����l���āA������Ɉړ����܂����B

|

�A���o���@�@�o�R�@��t�w�o���`JR�ܓ��s�w

|

��7:40����t�w��

�@�i�q�̒x��̉e�����A�\���10���x��ďo���B

�@�g���u�t�Ƒ��R�������قɁA����̎����̃R�s�[�����邽�߂ɍs�������߃o�X���قɉB

�@�J���[�R�s�[�@���̏Ⴕ�A�����쐬�Ɏ��Ԃ������������A8�F10���딎���ق��o���ł����B

|

�����E�������̎R�������n�߂�������A�R�̌`���X�P�b�`���ɏ����Đ����i�����t�߁j |

��9�F28�`40���ΐ�PA |

|

�E�̎ʐ^�́A�������IC�߂��ł̐������i

|

9�F59�@�������IC�i�������j

10�F12�`24�@JR�ܓ��s�w

�w�L��Ƀo�X������̂ƁA�\�肵�Ă����d�Ԃ������̂������������B

��ʁA�����A���l���ʂ̎Q���҂S�l���悹��B |

�A���o���@�@�o�S�@Loc.1�@��Ԕ����@���̒������牜�����O�R�W�]

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������O�R(��x�E��O�E�O��)�̕�́A���Ð��w�̕�̒�ԁA�`���[�g�E�ΊD��E�z�����t�F���X�̕ی�ɂ��B

���ʂ͏�R

�i�ܓ��s�w�̐�1.5�q�t�߁j |

��10�F30���ˑq�̃Z�u���C���u��

�ٓ������߂Đ��i�A�ˑq�̃R���r�j�ɓ���B |

5�����̂P�n�`�}�u�ܓ��s�v |

�����s���s5�����̂P�n���}�u�����s�������n��̒n���}�v |

��11�F05�����̒������@Loc.1

|

|

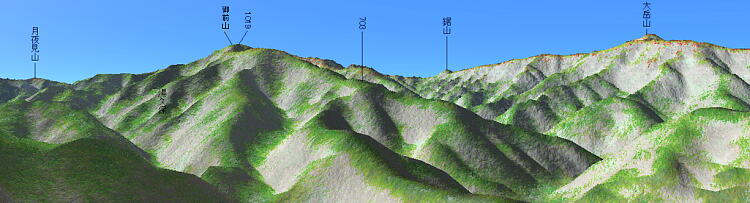

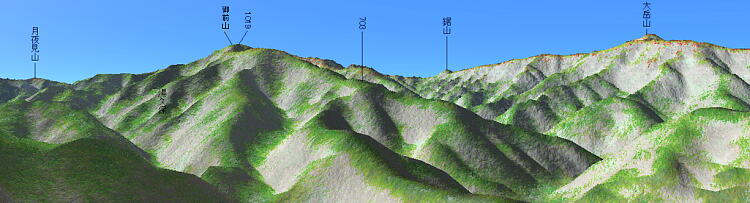

��O�R�A���R�A��x�R�̃s�[�N�̐�����������ꂽ

|

�A���o���@�@�o�T

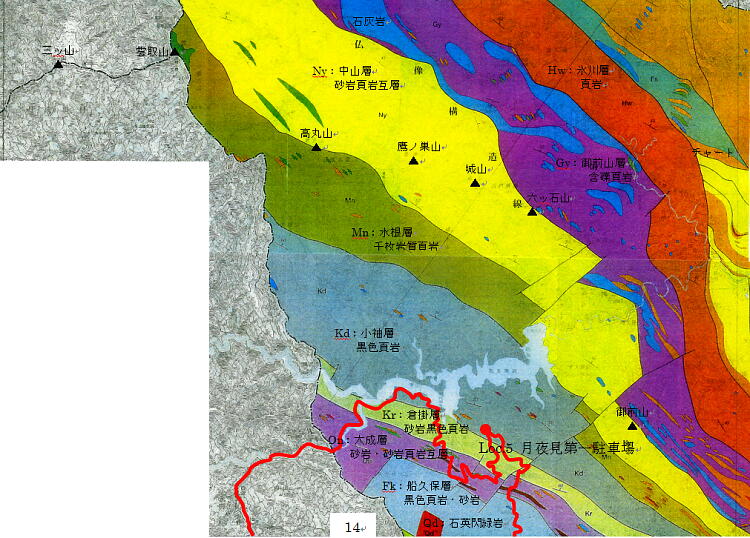

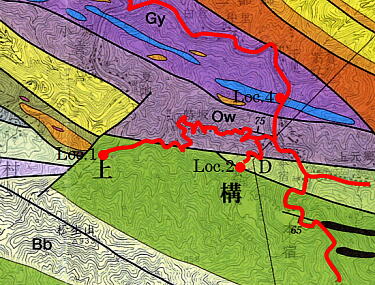

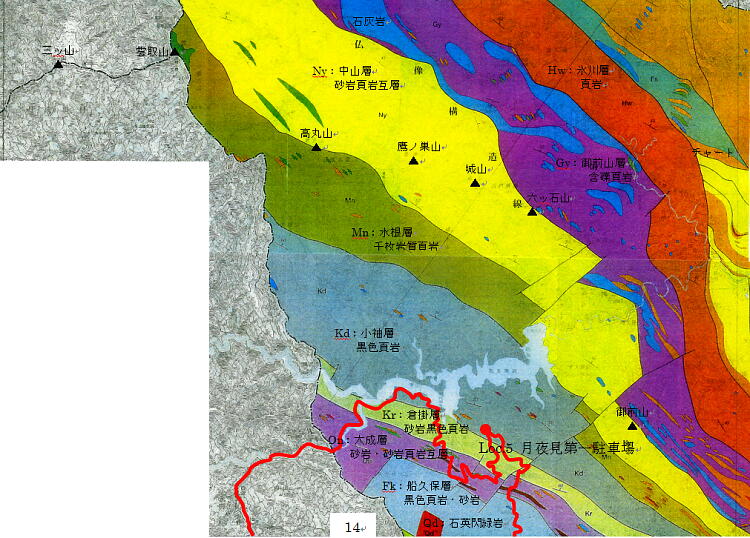

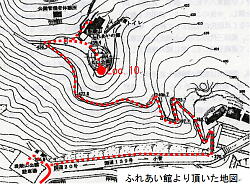

Loc.1���W�]�����R�X�̒n�`�}

5�����̂P�n�`�}�u�ܓ��s�v�ɉ��M |

�����s���s 5�����̂P�n���}�u�����s�������n��̒n���}�v |

�A���o���@�@�o�U

|

�J�V�~�[���ō�}�B��O�R��1019����(���v�ێR)�̉A�ɂȂ�B

�荂���̗Ő���Ƀs�[�N����o���Ă���̂́A�z�����t�F���X(�O���R)�A�ΊD��(��O�R)�A�`���[�g(��x�R)�Ȃǂ́A�N�H����ɂ����n�w���e�ɂ��邩��Ƃ̐������������B

�����n�w���K����������ɂȂ�Ȃ��A�����n�w�ɕ����̂�ی삳�ꂽ����������Ƃ��Ďc��B�ڍׂȐ����́A�g���搶�̂g�o�o����ς�p�Ɍf�ڂ���� |

�A���o���@�@�o�V�@�`����̑�@

|

|

���̒��X�ŁA�Q���҂��M�q�Ȃǂ��ʂɔ����݁A�ڂڂ������i�������Ȃ��Ă��܂����B

�@����̑�����ɁA�Ԃ������܂œ����Ƃ̈ē������邪�A�����܂œ����Ă���q���ǂꂾ������̂��ȁH

�@��Ԕ����̃n�C�L���O�R�[�X�ɂ��Ȃ��Ă���̂ŕ����Ă���l�����g�������������H |

�ԓ��̍s���~�܂�ɂ���������

�����̓���200���ʐi�ނƁA

�x���ɉc�Ƃ��鋼����������B |

��11�F42�����̒�����

��11�F55�������̒��ԏꒅ

|

�Ŕŗ\���m���đ����

|

�k���̐ΊD��̌@��Ղ����� |

�k�̓V������������

|

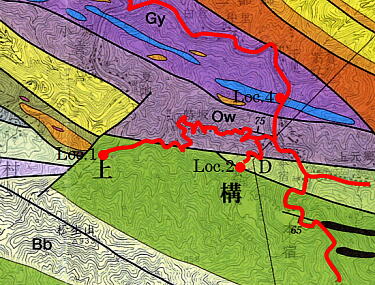

�A���o���@�@�o�W�@�@Loc.2�@����̑��@�@�J�̒n�`���K������n�����ۂ̈�E�E�E�E�f�w�̌@��o��������B�@

�V���̊ώ@

|

��O�J�}�_�̉������̑�

|

��O�J�}�_�̏㗬���̑�

|

�Ί݂ɂ��鏬�K�͂Ȍ��J�̑�

|

|

�@��12�F20������̑ꒅ

�@�����̑��J�}�_�̑�

�@�ܓ��s�|���\�����Ƃ����f�w�ɂ����

�@�䍂80���̑傫�ȑJ�}�_�A�T�A�̘A�e�Ŗ{���23.3���̍���������Ƃ����B

�@�@�@����t�߂̒n���}

�@�@�@�i�g���搶�̂g�o�j���

�@�@�@Bp�F�~�x��w�i�l���\�сj

�@�@�@Ow�F����w�i�암�����сj |

�A���o���@�@�o�X�@�@����̑�@

|

���̑S�i

|

���U�C�N���������݂����A���܂��肭�������Ƃ͂����Ȃ��B

�@��̉����̐�������肭�Ȃ����Ă��Ȃ����A

�S�̂̕��͋C�͏o�Ă���Ǝv���B |

|

����̑�̋x�e�ɂŒ��H

|

�A���o���@�@�o�P�O�@�@

�@�@�@�f�w�̈ʒu���L�����悤�Ǝ��݂Ă݂��B�@�����̒������ʂł͂Ȃ��A�g���搶�̎�������̐���Ő��������Ă݂����A�����̈ʒu���킩��Ȃ������B

�������̐��͐��m�łȂ��B

���F�F�f�w�j�ӑѐ����@�@���F�F�f�w�j�ӑѓ��� |

�X���L���āA�I�[�i�[�Ƙb�����Ă����Q���҂������B

|

�I�[�i�[���A�o�ዾ�̈ʒu�����ēV��ꂪ������悤�ɂ��Ă��ꂽ�B |

�i�V���̉��]�j

����ł́A������������邪�A�ʐ^�ł͊g�債�Ă����������������Ȃ��B

��13�F20������̑꒓�ԏꔭ |

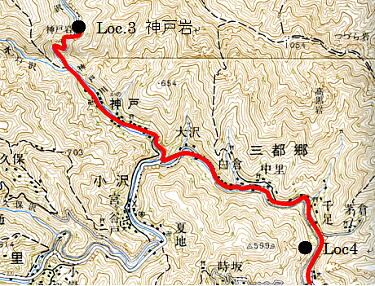

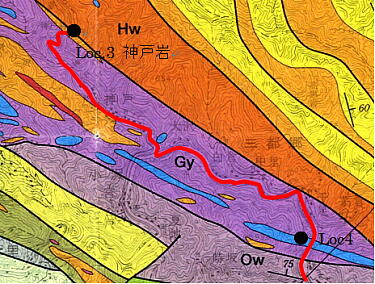

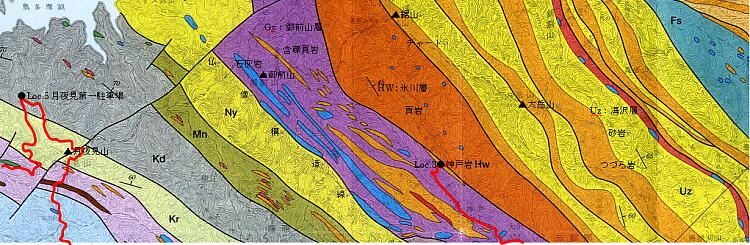

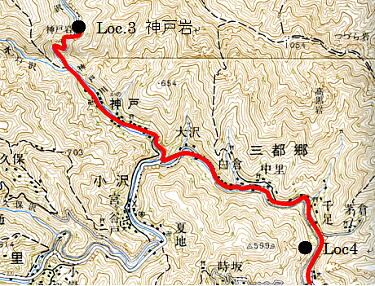

�A���o���@�@�o1�P�@Loc.3�@�_�ˊ��@�@�@�J�̒n�`���K������n�����ۂ̂P�E�E�E�E�`���[�g�w�E�ΊD��w�Ȃǂ̑����@�@

���y�n���@ 5�����̂P�n�`�}�u�ܓ��s�v |

�����s���s 5�����̂P�n���}�u�����s�������n��̒n���}�v

����F�F�`���[�g�@�F�F�ΊD�� |

��13�F33��Loc.3 �@�@�_�ˊ⒅

|

�����ɂ��鋴�̏�Ő���

|

�ŏ��͒�q

|

�T�d�Ɉړ���

|

|

�����������Ă��܂����B

|

�A���o���@�@�o1�Q�@�@�n�w���̗�����f�w�Ō���ꂽ�`���[�g�̐����Ȋ��p11�̒n���}�Q��)�̏���A��i�Ԉ��)����s�J�Ƃ��ė��ꂽ���߁A�`���[�g�̊�̂��@��o�����(���m�ɂ͒f�w�ʂ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���D�ݑw������ɕ����)�J�ɓ˂��o���������̂悤�Ȑ_�ˊ�Ƃ��������(p12����̉摜)�ɂȂ�A��s�J�����́A�`���[�g�����𐂒��Ɍ@�������J�Ƒ�(p11,12�̉摜)��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`���������B�@

�g�t���Ő����Ŕ�����

�ʐ^���F�͑N�₩�������B

�i����������_�ˊ������j |

�����ł́A�����z�b�g����

|

�o���͋߂�

|

��̎ʐ^�̒����E��̌E�݂Ɉ��u����Ă������{(���_�{)

|

�댯�ȉӏ��́A�o������y�������B�_�ˊ�̏㗬�ŁA�_�ˊ�̘L���̐���(�w��`���[�g�̛��J)�̐������� |

�A���o���@�@�o13�@Loc.3�ALoc.4

�g���l�����ăo�X�ɖ߂�

|

�_�ˊ�̐����̑O��

|

�����̏���ɂ���`���[�g�̘I��

���̊⑊��w��`���[�g�ƌĂ� |

���̘I���̐ڎ�

��14�F13��Loc.3��

|

��14:25��Loc.4�@�w�����O�����@�w���f�Ï��̋�

�͏��ɂ���ΊD��̘I���ώ@�@�@�@���c����2�l

|

�ΊD��̘I��

�͏���ΊD��̍ג�����̂������Ă��āA�ΊD����L�̉͏��n�`���ł��Ă���Bp11�n���}�Q�� |

�������̉͏��ɂ���ΊD��̊ώ@

��14:31��Loc.4�@��

|

�A���o���@�@�o1�S�@Loc.5�@���錩��꒓�ԏ��@�@�l���\�n�̎R�n�B�@�����ł��A��́A���Ð��w�̕�̒�ԁA�`���[�g�E�ΊD��E�z�����t�F���X�̕ی�ɂ��B

<15:21>Loc.5���錩��꒓�ԏꒅ

|

���Ă���Ŕ̓��e�͂́A���Ɍf��

|

��O�R�߂�

|

�Â��Ȃ��Ă������A�����Ȃ���

<15:51>Loc.5���錩��꒓�ԏꔭ

|

���Ɠ����ʒu�ŎB�e�i�Ő����ۗ������邽�߂̕�����Ă���j�@�@�_��R�ƔR�͉_�̒��Ō����Ȃ��B

�Δ������̕��R�ȗŐ��́A�l���\�n�̔j�ӂ��ꂽ�����D��Ȃ�B��������ˏo�����́A�ΊD���`���[�g�̕ی�̌��ʂł���B |

�́A���ԏ�ɂ������Ŕi��������Ȃ���n�`�ώ@���s�����j

|

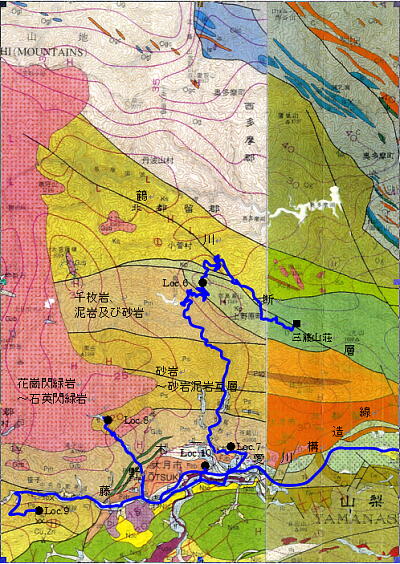

�A���o���@�@�o1�T �@Loc.5 �Ŋώ@�����R�X�̒n�`�}�ƒn���}

�@���y�n���@�T�����̂P�n�`�}�@�@�u�O��v�u�����v�u�O�g�v�u�ܓ��s�v��\�荇�킹�ďk�� |

�@�����s���s�@�T�����̂P�u�����s�������n��̒n����}���k�� |

�A���o���@�@�o1�U�@�O���R���@�@�������߂ł��B

<16:40>�O��(�݂Ƃ�)�R��(��܂���)�� |

��쌴�s�̂����́A�u�݂Ƃ���܂��� |

�H���͓�K�̑�L�Ԃ�18������ |

�[�H |

�@�@�L�W��A�C���i�̉��ā@�@�R���j���N�̎h�g

�@�ϕ��͉������Y�ꂽ.

���т͕������

�@�@���̑��ɓV�w���A����

�@�@�@�����A�ʂƂ��ɏ[�����Ă����B

�@�����āA���ւ�������Ƃ��͈ꐡ�s���Ȋ������������A

�H���ǂ��ɂ͂��Ȃ荋�Ȋ����ɂȂ��Ă����B

���́A�h�̑S�i

���Ȃ݂ɁA�R�������̓����s�O�������n�ɁA

��O���R���(�݂Ƃ�����)������B�R�ؗ����ŗL���B

�W������̂��ƕ������Ƃ���A���W�������ł��B |

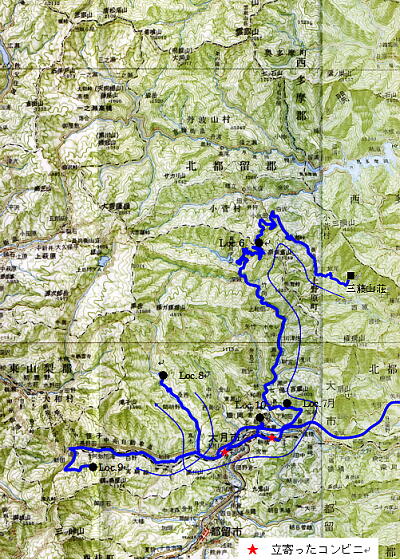

�A���o���@�@�o1�V�@���̓��i12���Q��)�̃��[�g�ƒn���@�@

���y�n���@20�����̂P�n�`�}�u�b�{�E���� |

20�����̂P�n���}�u�b�{�E�����v |

�A���o���@�@�o1�W�@�O���R���@�@

|

|

��7�F00�����H

�f�U�[�g�͊`�A�Ă����̓j�W�}�X�A�E��̓g�����A

����`�͑��ŏo���ꂨ���莩�R�B

��т̓L�r��тł��������OK.

�H���́A�ʐ^�����ۂɐH�ׂ��������A�ʂƂ��ǂ������B

���C�́A�����Ƃ������̂��g�����l�H����H

�h�́A�ߐ�f�w�̂��ɂ���B

�n�`����͒f�w�̏�ɏ���Ă���Ƃ�������H�B

�f�w�̕���2�q�Ə����Ă��鎑�������� |

�Ί݂ɂ���ԓ����쐼�����߂� |

�h�ɓ��鋴��茩���鏬���ȑ� |

��8�F00���h���o�� |

�A���o���@�@�o19�@�`Loc.6 ���P��

�O�̔ӂɏo���ꂽ�A����Ɠ������̂����s�ɏo����Ă���Ƃ̘b�Ńo�X���Ƃ߂�B

|

���y�Y�p�ɑ啪�����悤�ŁB�ڂڂ������i�͖����Ȃ����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@��8�F09����

|

��̎ʐ^�̍���ɂ���A�b�㍑��������̋{

|

�K�i��o�������ɂ���Гa�A���������ɕ��a���������B

|

��8�F44��Loc.6���P����

|

�쐼�A������A����ʂ��ώ@

|

�쐼�A������A����ʂ��ώ@

|

�k���A�O���R���ʂ��ώ@

�ؗ�������Œ��]�͂����Ȃ�����

|

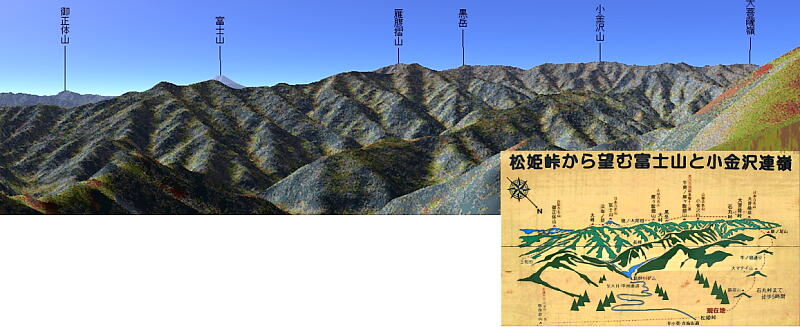

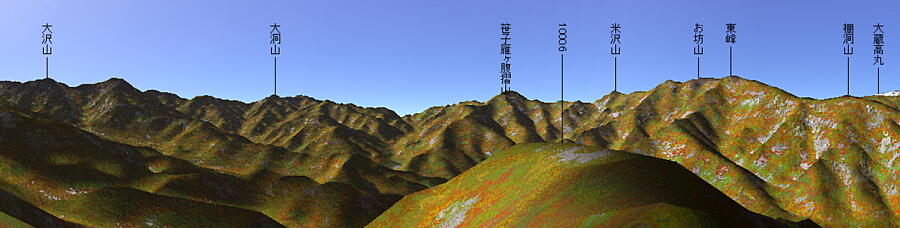

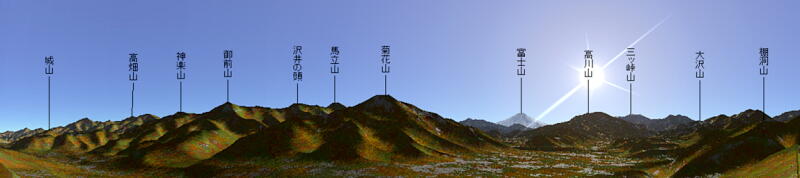

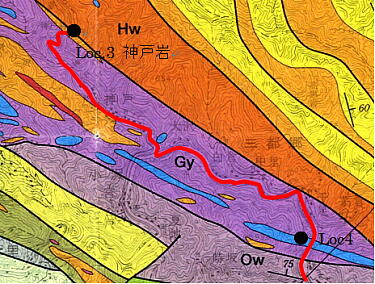

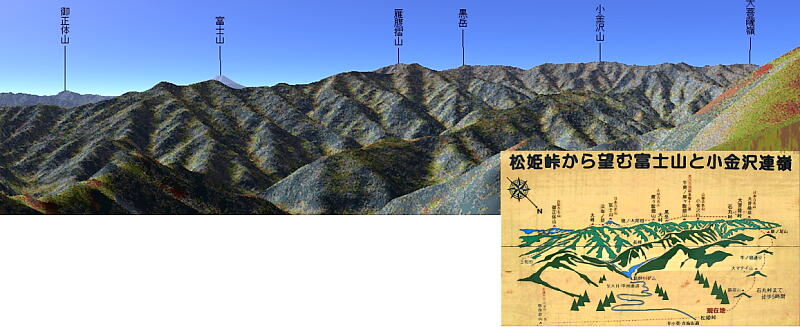

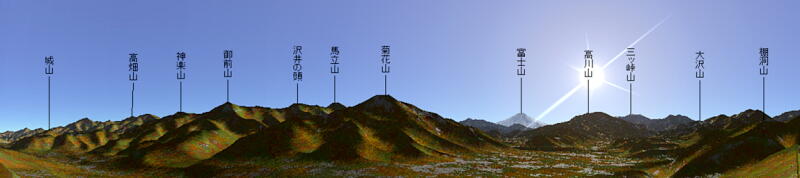

�A���o���@�@�o20�@Loc.6�@���P������̃p�m���}�@�@�@�l���\�w�̎R�A�z�����t�F���X�����܂�������@�@�@

�l���\�w�ƍb�{�ԛ���́A�z�����t�F���X������R�X�̊ώ@

��ʍ������̒Ⴂ�Ő��́A�j�ӂ��ꂽ����D��w���Ȃ�B

�����̊僖�����R�A�E��̍��x������F��ւ̗Ő��́A2000���O��̍����E���R�ȗŐ��ŁA�Ő��̌��������̒�R�����b�{�ԛ���̂̎��ӂ��k���ōd�������z�����t�F���X��������Ȃ�B |

��q�R�́A��O�̔����ɉB��Č����Ȃ��B���t�A����R�͉�ʂ̉E��̊O�Ɉʒu����B

���̓��̒n��500���̂Ƃ���ŎR�����̎�ŁA���݃g���l���H�����s���Ă���B

3,088���̃g���l������������Ɠ��H��10�q�Z���Ȃ邻�����B����24�N�x�̊����\��Ƃ̂��ƁB |

�A���o���@�@�o21�@�@�@

����ł́A����قǃn�b�L�������܂��� |

����Ȕ肪����܂��� |

��9�F09��Loc.6���P����

��

�ߑ㐫�ɂ��ẮA

�̌����Ă݂Ă��������B

�O�ߑ㐫�̑̌����

�y���ɂ悢�B

|

���P���ɂ́A�ߑ�I�ȁH�g�C��������܂��� |

��9�F57��Loc.7�x�m������������璅 |

�x�m�R�������Ă���̂ł����I |

|

�E�X�^�r�K�H

�邪�����ڂ��������Ă��܂��� |

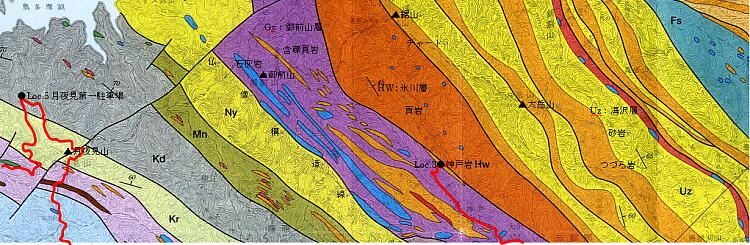

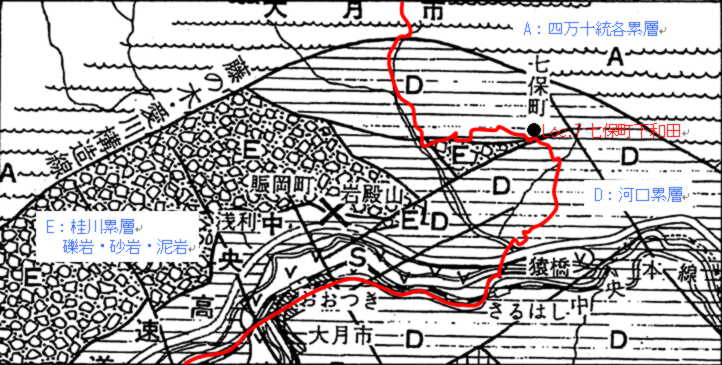

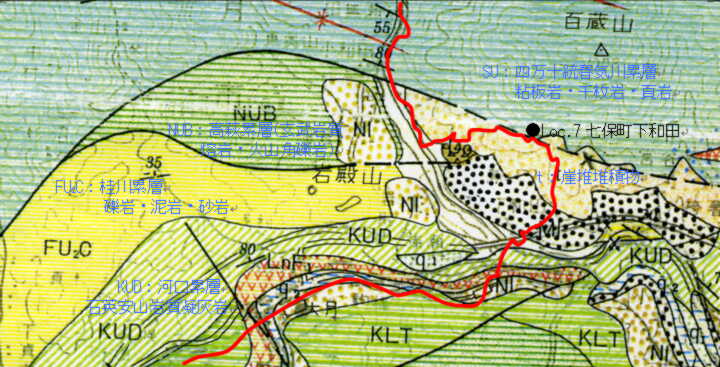

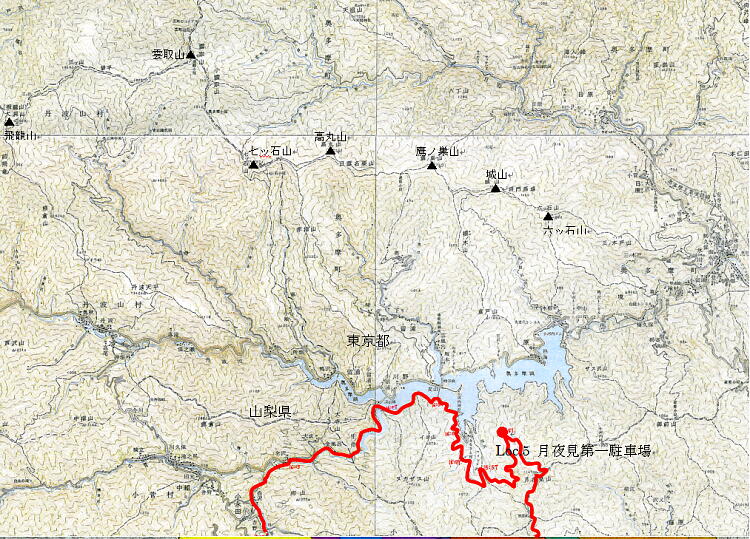

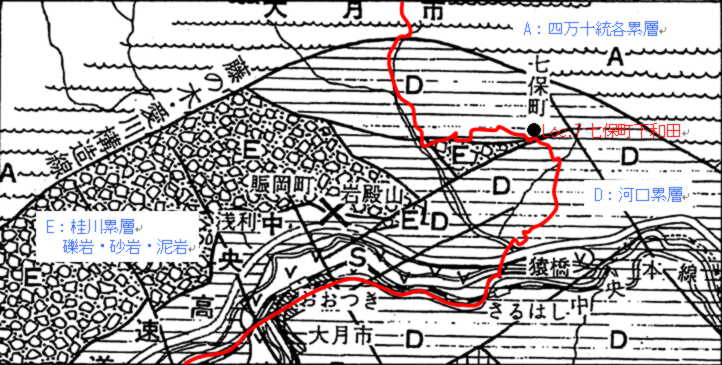

�A���o���@�@�o22�@Loc.7�@����|������@�@�@�֓��R�n�쉏�̍\�����ɉ����n�`�@�E�E�E�E�R�ƒJ�̌`���K�����錻�ۂ̂P�A�\�����ɂ��n�`������B�f�w���R�͍����Đ����B

����\������̒f�w�R�n�`�ƘI���ώ@

���y�n���@5������1�n�`�}�u�匎�v�ɉ��M |

A�F�l���\���e�ݑw�AD�F�͌��ݑw�AE�F�j��ݑw

���a47�N�E������������a�R�ł̒n���ׂ�Ɋւ�����̒n���}��5������1���x�Ɋg�� |

t�F�R�͑͐ϕ��@

SU�F�l���\���t�C��ݑw�@�S��E�疇��E�Ŋ�@�@

NUB�F�����ݑw(�����⎿�o��E�ΎR�p�I��)�@FU2C�F�j��ݑw�@�@�I��E�D��E����

KUD�F�͌��ݑw�@�Ήp���R�⎿�ÊD��

10������1�n���}�u�R�����v���g��E���M

5������1�̒n�`�}�ɒʉ߃��[�g���L����A���[�g�������Q�t�̒n�}�ɕ��ʂ����B

���̐}�ł́A���H�A�S���ƃ��[�g���Ƃ̐������Ƃ�Ă��Ȃ���͂��Ă��Ȃ��B

|

Loc.7�̒f�w�ʒu�ɂ��ẮA�����ɂ������ɈقȂ�B�Y�����F�����n���}�f�[�^�[�x�[�X�ł́A�u20������1�V�[�����X�n���}��5������1�n�`�}�̏d�ː}�v���x��ς��Č�����̂ŁA���ʂ��ă��[�g�}���d�˂Ă݂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���̐}�́A���{�ł́A�y�[�W�X�y�[�X�̊W���Ap32�Ɋ���t�����Ă��܂��B

�@������₷�����l���āA������Ɉړ����܂����B |

�A���o���@�@�o23�@Loc.7�@�S���R��[

�@��Loc.7��

�z�z���ꂽ�����ɂ́A���̖E������̒f�w���R�n�`�ƘI���̊ώ@�ƂȂ��Ă����B�@�@goo�n�}�ɉ��M |

�n�`�ώ@���I���A�I���ώ@�n�_�Ɍ��� |

���ԏ���A��̕x�m�R�A�䐳�̎R���ʂ̒n�`�ώ@�������B

|

Loc.7-1

|

Loc.7-1

|

�i�J�V�~�[�����g�p���č쐬�����j

|

�A���o���@�@�o24�@�@����[������́A��R�Տ�f�w�Ƃ������A�֓��R�n�쉏������f�w�ŁA�n�`�̒i�����������A���O�������������̂ł����A���f�w�ł͂���܂���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̒f�w�̍��R�̐N�H�Ζ�(�f�w���R)�̉����Ɍ����͐ς��Ă���R���E�y�Η����n�͐ϖ�(p22�̒��ԏ�)�Ƒ͐ϕ�(p24)�ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̘I���ł͊R������͌����܂����A�f�w�ʂ͐��n�̉��ɖ�����ĘI���ł͌����܂���B���Ȃ݂ɁA����̒k����SA����A�����R�̎ΖʂƂ��Ēf�w���R���܂�����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���߂��܂��B��i�B

Loc.7-1�̘I���\��

|

Loc.7-1�̘I���\�ʂ�ڎ�

|

Loc.7-2

|

Loc.7-2

|

Loc.7-2�̘I��

|

Loc.7-2�̘I���\�ʂ�ڎ�

|

��11�F00���匎��

�K�\�����X�^���h

����쉈�����狋�����T���Ă����܂ŗ���B

�����Ŗk���̊�a�R���ʂ̎R���ώ@�B

�R���r�j��������ɂ���ƕ������̂ŁA�k���ňړ����Ē��H���w�������B

goo�n�}�ɉ��M�B |

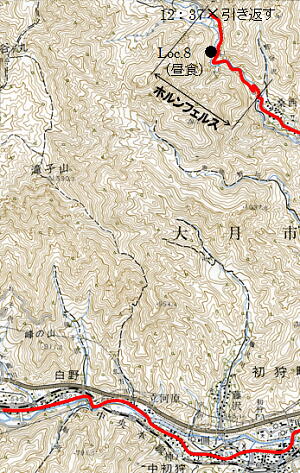

�A���o���@�@�o25�@

�j��Ί݂̎R�X�̒n�`�ώ@

|

�S���R(��)�Ɛ�R(�E)

|

|

���}�U�L�匎�j��X

���H�̔��o�� |

�R���r�j�̒��ԏ���k������

|

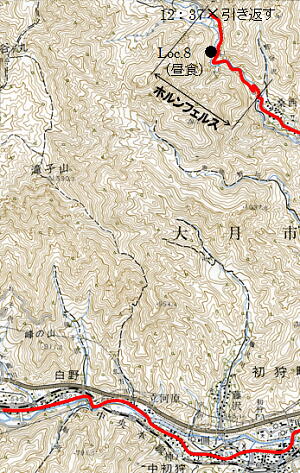

�R���r�j�̒��ԏ���k�������@�@��a�R��]��

|

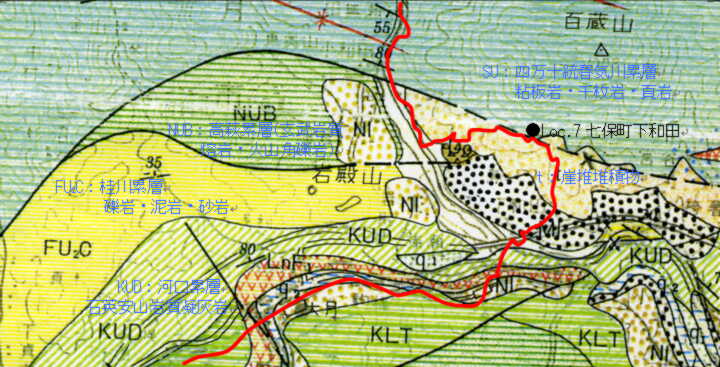

�A���o���@�@�o26�@Loc.8 �@�^�ؐ�͌��@�@�z�����t�F���X�Ɖԛ���̎R�ƒJ�̒n�`������B�@�@

P17�̒n���}������ǂݎ��邪�A��k���ԛ���Ɉ͂܂�Loc.8�������z�����t�F���X�ƂȂ��Ă���B

���̎悵�A�n���}�[�Ŋ����Ċώ@�����B

�@�@���y�n���@5�����̂P�n�`�}�u�s���v |

��11�F40��Loc.8��

|

�����̒n�`�ƁA���̕t�߂��z�����t�F���X�̊�ŏo���Ă��邱�Ƃ����

|

���̓y�Η��͐ρH

�̏�Œ��H

|

�L�O�B�e�����B��

|

�Ί݂̃z�����t�F���X�̘I�� |

�A���o���@�@�o27�@�@Loc.9�@�߃������ѓ������q���ʓW�]�@�@�z�����t�F���X�Ɖԛ���̎R�ƒJ�̒n�`������B�@�@

�쌴�̐́A�قƂ�ljԛ���

|

<12:32>Loc.8��

500�����A���k��A�ԛ���тɓ������Ƃ���łЂ��������B

|

�ԛ���ƃz�����t�F���X

�̎R�X�̊ώ@

���y�n���@5������1�n�`�}�u�s���v |

��13�F19��Loc.9��

|

�ώ@�n�_�܂ŏ����߂�

|

���H�e�̓y���ߏ��萼���̎R���݂��B�e

|

|

�A���o���@�@�o28�@

�ԛ���ƃz�����t�F���X�̎R�̊ώ@�@�@Loc.9�@�k�����̓W�]�@�@�����ŒᏊ���A�b�B�X���̍��q���B

���q�����E��O�̑�q�R�܂ł̗Ő��́A�Ꮚ�͍b�{�ԛ���A���q�僖�����R�₨�V�R�Ȃǂ̕�̓z�����t�F���X�̕ی�ɂ�鍂�܂�ł���B |

�J�V�~�[���ɂč쐬 |

�k�������̓W�]

���R

|

�k�������̓W�]

���V�R�@�}�ɂ��������Ă���̂���q�R

|

��13�F41��Loc.9��

|

��14�F11�`25���匎�s�̃��[�\��

���̕⋋�ƃg�C���A���H�̌��������ɂ���

|

��a�R�𐳖ʂɌ���

|

��14�F30��Loc.10��a�R���ԏꒅ

�o�X�̌���ɕx�m�R���������B

|

�A���o���@�@�o29�@��a�R�@�@��a�R�͊֓��R�n����Ȃ��āA���j�w�Q�Ƃ����A�֓��R�n�̓쉏�ɂւ�����ʂ̍\���̂ɑ�����R�ł����A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�����������̈�A�I��(��a�R�I��)�̑��݂ɂ�鍷�ʐN�H�n�`�Ȃ̂ŁA���łɗ��K�B

�I��̊ώ@

5������1�n�`�}�u�s���v |

�ӂꂠ���ق�蒸�����n�}

|

�E���̓]�̐����H

|

�ォ�痎���Ă����I��̓]��

|

����o��Ƃ̐��������B

����̘I���̕������h�ł��B

|

��̓]�̕\�ʂ�ڎ�

�I��̗l�q���悭�킩��

|

�V���G�b�g�����ꂢ�ł���

|

�A���o���@�@�o30�@

��a�R�̊�ǂ��ێR�������猩�グ��

|

���ʂ͋e�ԎR

|

����̒n�`�ώ@

|

�ێR�������쑤�̎R�X������

5���̎ʐ^���������Ă��āA�悭����ƒ���̍���Ȃ��ӏ������� |

�J�V�~�[���ɂč�}�@�@��̎ʐ^�Ɠ����͈͂Ǝv���č�}�������I |

�A���o���@�@�o31�@�����I���B�@���x�A���������̒k����SA���珬�����܂ł̏a�ɂ͋�������܂��ˁB�Ƃ����킯�ŁA���߂ɐ�グ�B

|

��15�F10�����ԏꒅ

�����ώ@����I�����A

15�F12�����B

|

�V�C�̗ǂ����j���Ȃ̂Œ��������͍��ނ��낤�B���ޑO�ɏ����g���l�����z���悤�Ƃ������ŁA15���܂łɍŏI�ώ@�_���o�悤�ƌ������ƂɂȂ����B

���̐H�����Ԃ�30�����߂���A��a�R���ӂ邳�Ɗق܂łƁA�R�[�X��Z�k�����B

�A��̃o�X�̒��ōu�t�̋g�����A�u�u�t�̋��͂ŗ\�莞�ԂɏI��邱�Ƃ��o���܂����v�Ǝ��掩�^���Ă������A���̌��ʂ͔��ɑ傫���A�V�h�܂łقƂ�Ǐa�ɉ�킸�ʉ߂ł����B

�����A���l�A��ʁA��t�����ɋA��l�B�̂��߂ɐV�h�w�Ɋ����5�l�~�낵�Ă���ēx�A��s�����ɏ��Ȃ������B�s�S�́A�������ǂ���̏a�Řp�ݓ��H�ɉ��B

���ʉ߃��[�g��

�匎IC�@�ΐ�SA�@�V�h�w�@���C���{�[�u���b�W�@����IC�i�����j�\16���@�@��t�w |

��15�F20���匎IC���1�����s

�S���R�Ɛ�R

|

��a�R�ƕS���R

|

�A���o���@�@�o32-33�@

��15�F54�`16�F09���ΐ�o�`

|

�ΐ�o�`�ɂāA�x�m�R�̏�ɑ��z���������Ƃ��Ă���

|

��17�F17�����C���{�[�u���b�W�ʉ�

|

�@��17�F24�������ՊC�����ʉ�

|

��17�F56������IC���~��ċ���

�����̂��߂̒�Ԃ𗘗p���A

���m���[�����p�̂Q�l������

|

2007�N�x

��t�������������ٗF�̉�

���{�S���n���n�`�̗�

��2��@�֓��R�n�암�A���o��

�@�@���̃A���o���́A�u�n�`�n���̗��v�ɎQ�������l���g�����Łh�g�������āh�g���������h�����v���o�����߂ɍ��܂����B

�@�g���u�t�̍쐬�̎����A�z�[���y�[�W������p�����摜�A�L�q�A�܂��A���p����L�ڂ��Ă��Ȃ��摜���g�p���Ă��܂��̂ŁA���̖ړI�Ɏg�p����ۂ͒��ӂ��ĉ������B

�@�n�w�I����͍���A�u�t�̂g�o�Ɍf�ڂ����Ǝv���܂��̂ŃA�h���X�����ɋL���܂��B

��߂��襒n�`�߂���̋L�^�ƃ���

http://komikekkus.hp.infoseek.co.jp/index.html

����ς�@�[��t���̑���Ɂ[

http://chibataki.poo.gs/

2007�N12���@�@�Έ�ǎO |

�@�@�L�^�A���o���擪�ɖ߂��@�@�@�@���{�S���n�`�n���̗����֓��R�n�암�����������@�@�z�[���y�[�W���@